Ahndung in den Anden

Das Beispiel Peru zeigt, dass Bergbau-Unternehmen für die von ihnen verursachten Schäden durchaus zur Rechenschaft gezogen werden können.

Dass Bergbauaktivitäten gravierende Schäden an Umwelt und Gesundheit zur Folge haben, ist längst bekannt. Trotzdem bestreiten Unternehmen wie der Schweizer Konzern Glencore seit Jahren ihre Verantwortung. Nun wurde dessen Tochterfirma Antapaccay in Peru mit einer hohen Buße belegt.

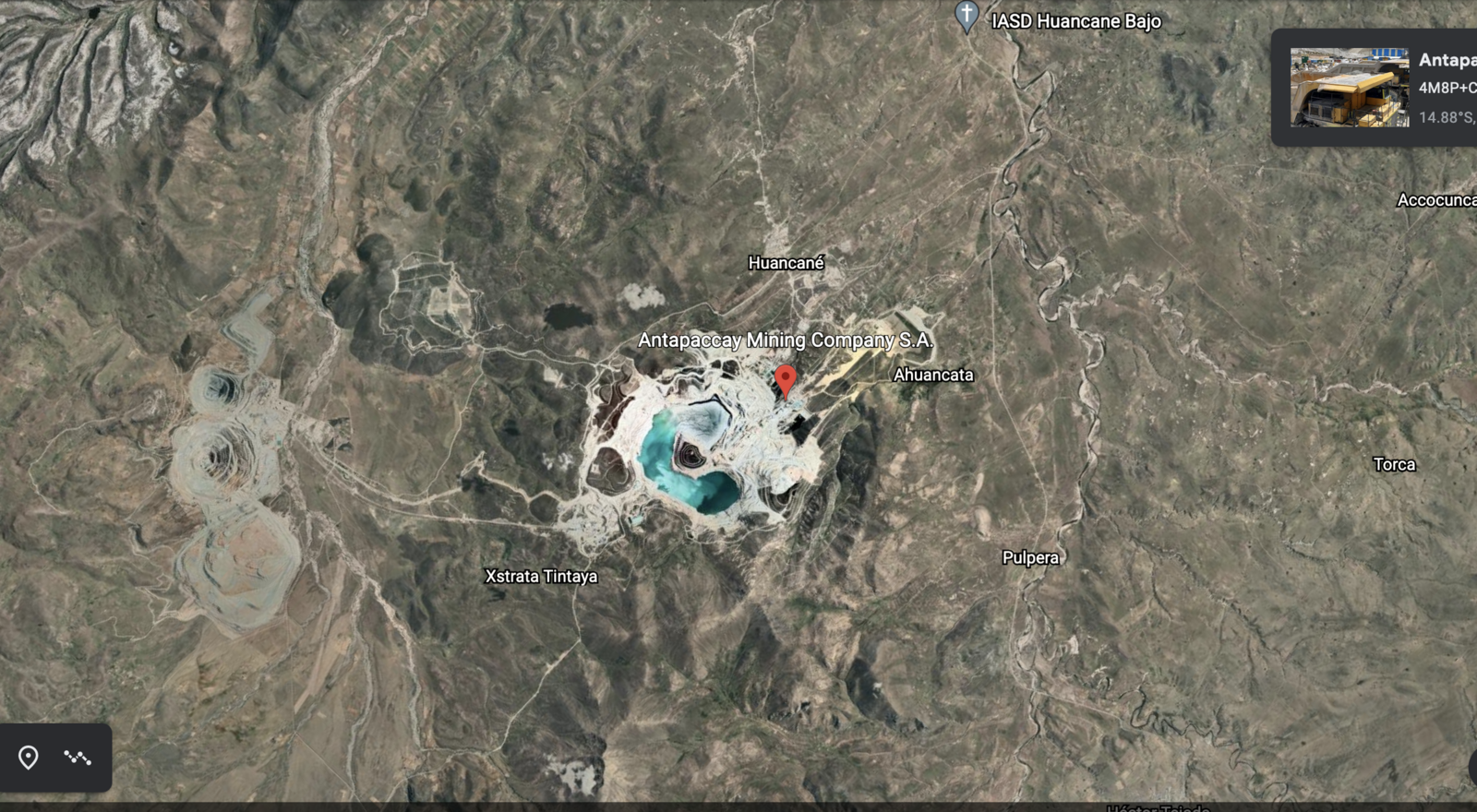

Man muss um die Mittagszeit herkommen, um die Sprengungen im Bergwerk zu sehen. Natürlich darf das Gelände nicht betreten werden — es ist mit einem hohen Stacheldrahtzaun abgesperrt. Doch von den umliegenden Hügeln aus sieht man den enormen Krater des Kupferabbaus deutlich. Wie ein Schlund, der sich in der Erde auftut und droht, die herumwieselnden Arbeiter und Fahrzeuge zu verschlingen, die von hier oben ameisenklein aussehen. Doch in Wirklichkeit verschlingt die Erde gar nichts — im Gegenteil. Das Bergwerk ist es, das die Erde verschlingt. Auf 4.100 Meter über dem Meeresspiegel im Südosten Perus wird hier Stufe um Stufe weggesprengt, um an die Mineralien zu gelangen, die sich unter dem Boden befinden: Kupfer, Gold und Silber. Der Fels ist rot verfärbt, die umliegenden Flüsse sind ausgetrocknet oder führen schlammiges, schäumendes Wasser — Abwasser aus dem Bergwerk. Tiere und Menschen, die ihr Trinkwasser aus Bächen oder Lagunen dieser Zone beziehen, werden schwer krank, bringen Kinder mit Missbildungen zur Welt. Die Feinstaubbelastung führt zu Lungenbeschwerden, die Kontamination der Böden zur Vergiftung der Nahrungsmittel.

Trotzdem wird im Bergwerk weitergearbeitet, unaufhörlich, seit vierzig Jahren. Jeden Tag eine Sprengung. Kurz vor zwölf beginnt eine Sirene zu heulen, das an- und abschwellende Geräusch geht durch Mark und Bein. Es ist die Warnung für die Arbeiter, dass es gleich losgeht. Die schweren Fahrzeuge bleiben stehen, und es breitet sich eine gespenstische Stille aus. Dann — es trifft einen ohne Vorwarnung, obwohl man weiß, dass es kommt: ein Grollen, das langsam lauter wird und sich in Wellen ausbreitet, nicht nur in der Luft, sondern auch unter dem Boden. Als ob sich die Erde, als ob sich der ganze Hügel aufbäumen würde. Kein Zittern und Schütteln wie bei einem Erdbeben, sondern ein einmaliges, aber heftiges Erheben. Und man fühlt bis in den Bauch hinein, dass hier einem lebendigen Organismus Schaden zugefügt wird. Fühlt, wie die Erde sich windet, als das Dynamit in ihrem Leib explodiert. Es ist ein Schauer, den man bis ans Lebensende nicht vergisst. Aus dem Bergwerk steigt langsam, wie in Zeitlupe, hellgrauer Rauch auf.

Bergwerk Glencore-Antapaccay © Google Earth

„Wir spielten mit dem toxischen Abwasser“

Das Unternehmen, das in der südperuanischen Provinz Espinar Mineralien abbaut, heißt Antapaccay und ist eine Tochterfirma des Zuger Rohstoffkonzerns Glencore. Doch das umliegende Land gehört indigenen Bauern, deren Leben sich komplett verändert hat, seit hier Bergbau betrieben wird. Die Abbaumethode verbraucht große Mengen Wasser und vergiftet die Quellen. Wer es geschafft hat, seine Parzellen und Viehweiden zu behalten, muss schauen, wie er mit den Verhältnissen klarkommt. Denn der Schaden, der hier angerichtet wird, geht weit über das Gebiet hinaus, das fein säuberlich abgesperrt wurde.

Viele, die hier aufgewachsen sind, erinnern sich daran, wie sich die Natur langsam verändert hat. Zum Beispiel der Fluss, in dem es früher noch Forellen gab — bis sich das Wasser zu verfärben begann und sich ein bleifarbiger Belag bildete. „Wir dachten, das sei natürlich, und spielten mit den Wasserschichten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es toxisches Abwasser aus dem Bergwerk war und wir uns mit Arsen, Blei und Quecksilber vergifteten“, sagt die Bewohnerin einer umliegenden Gemeinde. Doch dann begann plötzlich das Vieh zu sterben, und die Menschen wurden krank. Am Fluss gab es keine Frösche und Vögel mehr.

Die gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind für die Bevölkerung von Espinar praktisch zum Alltag geworden. Viele klagen über tägliche Beschwerden, Kopf- und Magenschmerzen sowie Schwächeanfälle. Nötige Behandlungen übersteigen oft die finanziellen Möglichkeiten der Familien.

Fortschritt — aber für wen?

Tatsächlich profitiert nicht nur Glencore vom Rohstoffabbau, sondern auch der peruanische Staat — schließlich ist der Bergbau eine der wichtigsten Säulen der dortigen Wirtschaft. Er macht 10 Prozent des Bruttoinlandproduktes und mehr als 60 Prozent der Gesamtexportsumme aus. „Unser Land ist ein Schatz, den es zu erforschen gilt“, so das Ministerium für Energie und Bergbau. Tatsächlich sind mehr als 14 Prozent des peruanischen Territoriums für Bergbauaktivitäten konzessioniert. Nach Angaben des peruanischen Wirtschaftsinstituts IPE verfügt Peru über die größten Silberreserven der Welt, die drittgrößten an Kupfer und Zink und die fünftgrößten an Gold.

Das Bergbauunternehmen argumentiert, der Bergbau bringe Fortschritt — doch die lokale Bevölkerung sieht davon nicht viel. Eine Studie von Amnesty International aus dem Jahr 2021 zeigt, dass die Bevölkerung der 13 Gemeinden im Einflussbereich des Glencore-Bergwerks in Armut lebt. Über ein Drittel der Haushalte haben keinen Strom und kein Abwassersystem, mehr als die Hälfte der Menschen ist nicht krankenversichert, und fast zwei Drittel haben keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten. In der gesamten Provinz ist fast die Hälfte der Kinder unter fünf Jahren von chronischer Unterernährung betroffen. Bereits 2013 wies Espinar die landesweit höchste Sterblichkeitsrate bei Neugeborenen und die dritthöchste Kindersterblichkeitsrate auf. Die häufigsten Todesursachen bei Kindern zwischen einem und vier Jahren waren Hirngefäßkrankheiten, Leberzirrhose, chronische Lebererkrankungen und Niereninsuffizienz. 78 Prozent der Menschen in den Gemeinden rund ums Bergwerk weisen hohe Werte an Metallen und toxischen Substanzen auf, was zu Krebs und sogar zu DNA-Veränderungen führen kann.

Damaza Ccoragua Yllpa beklagt, dass ihre Schafe in der Nähe des Bergwerks sterben. © Vidal Merma

Der Mythos von der „natürlichen Mineralisierung“

Glencore betonte anlässlich von Protesten während der Aktionärsversammlung 2025 zum wiederholten Mal, dass es sich bei Espinar um eine „natürlich mineralisierte“ Zone handelt und dass es keinen Zusammenhang zwischen der Kontamination und der Bergbauaktivität gibt. Eine breit aufgestellte Studie der peruanischen Umweltprüfungs- und Kontrollbehörde OEFA von 2022 widerlegt Glencore jedoch. Eine Untersuchung, die an 38 verschiedenen Punkten sieben verschiedene Komponenten wie Luft- und Wasserverschmutzung, Lärmbelastung sowie Schäden an Flora und Fauna analysierte, beweist, dass die Deponien, Abraumhalden und Bergbaubetriebe von Glencore/Antapaccay die Gegend von Espinar verschmutzen. Konkret:

Durch die bei der Kupferförderung zum Einsatz kommenden Methoden in den beiden Glencore-Bergwerken Tintaya und Antapaccay werden Wasserquellen sowie Grundwasser verseucht. Dabei gelangen toxische Schwermetalle wie Arsen, Mangan, Blei und Quecksilber in die Flüsse.

Das kontaminierte Wasser vergiftet Weideflächen und Tiere.

Ebenso liegt ein direkter Zusammenhang zwischen den Bergbauaktivitäten und der Verseuchung von Böden sowie der Luftbelastung vor, unter anderem durch schwermetallhaltigen Feinstaub.

Wasserquellen sind versiegt, und die Trinkwasserversorgung der umliegenden indigenen Gemeinden ist stark beeinträchtigt.

An verschiedenen Stellen ist der Grundwasserspiegel gesunken.

Tatsächlich ist das Gebiet um Espinar „mineralisiert“, erklärt die peruanische Biologin Karem Luque, die sich seit Jahren mit dem Fall Glencore/Antapaccay befasst. „Es gibt Metallvorkommen in der Erdkruste und in tiefer gelegenen Schichten. Doch es könnte Millionen von Jahren dauern, bis diese Metalle an die Erdoberfläche dringen und so in die Gewässer gelangen. Doch bei Bohrungen in eine Tiefe von eineinhalb Kilometern, wie das im Bergbau üblich ist, dringen die Substanzen in kurzer Zeit an die Oberfläche und gelangen in hoher Konzentration ins Wasser.“

Auf die OEFA-Studie angesprochen, sagte Glencore, dass das Unternehmen einen internationalen Umweltberater und zwei peruanische Universitäten mit Fachkenntnissen in chemischer Analyse beauftragt habe, die den vollständigen Bericht des OEFA geprüft hätten und zum Schluss gekommen seien, dass die Verschmutzung nichts mit den Aktivitäten von Glencore/Antapaccay zu tun habe. Die peruanische Umwelt-NGO CooperAcción sagt, es lägen keine solchen öffentlichen Informationen vor, lediglich die „Aussagen des CEO“.

Die Bevölkerung rund um das Glencore-Bergwerk lebt in einfachsten Verhältnissen. © Nicole Maron

Eine umfassende und gründliche Umweltbewertung

Mit dem OEFA-Bericht befasst hat sich auch Bernhard Wehrli, emeritierter Chemie-Professor der ETH Zürich. In einem unabhängigen Expertenurteil kam er zum Schluss, dass das Vorgehen des OEFA bezüglich Dokumentation der Untersuchungsstandorte, Probeentnahme-Verfahren, Analysemethoden und Datenanalysen „einen hohen professionellen und wissenschaftlichen Standard aufweist, der eine Rückverfolgung jeder numerischen Angabe dieser Studie ermöglicht“ und dass „die Bewertung und Interpretation der Daten hinsichtlich der Wasserqualität auf anerkannten nationalen und internationalen Standards für Wasser- und Sedimentqualität sowie aquatische Biodiversität basiert“. Zusammen mit der Überwachung von Grundwasserbrunnen und hydrologischen Informationen ließen die Daten klare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen den Bergbauaktivitäten in dem Gebiet und der bergbaubedingten Wasserverschmutzung ableiten.

Unter anderem erwähnt er die Kontaminierung der Wasserquellen mit einer sehr hohen Salzkonzentration, wodurch sie sowohl für die Trinkwasserversorgung als auch für die Bewässerung ungeeignet seien, und das Grundwasser weise eine hohe Mangankonzentration auf. „Zusätzlich zu diesen Beispielen gibt es Hinweise darauf, dass Bergbauunternehmen aktiv unnötige Kontaminationswege geschaffen haben“, so Wehrli. Zum Beispiel durch die Verwendung von Bergbauabfällen für den Straßenbau, was zu einer weiteren Kontamination des Grundwassers und der Flüsse führte. Die OEFA-Studie hält Wehrli für „eine der umfassendsten und gründlichsten Umweltbewertungen, die dieser Gutachter je gesehen hat“.

Verurteilung wegen Luftverschmutzung

Tatsächlich verhängte der OEFA mehr als drei Jahre nach Veröffentlichung seiner Studie, im Oktober 2025, eine Strafe über fast eineinhalb Millionen Euro für Glencore/Antapaccay. Begründung: „Das Unternehmen hat seine Verpflichtung zur Umsetzung von Präventions- und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung und/oder Minderung der Auswirkungen von PM10-Feinstaub, der durch die Bergbauaktivitäten entsteht, auf die Flora und Fauna der betroffenen Gebiete nicht erfüllt.“ Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Urteil nicht — wie in solchen Fällen leider üblich — in zweiter Instanz abgeschmettert wird. Das Unternehmen hat bereits Berufung eingelegt. Betroffene sind sich dagegen einig, dass die Geldstrafe zwar ein Fortschritt ist, aber bei weitem nicht ausreicht, um das Problem in seiner ganzen Tiefe anzugehen. Ganz abgesehen davon, dass die Strafe nur die Luftverschmutzung in Betracht ziehe, während die Auswertung von weiteren Schäden wie der Kontamination von Böden und Gewässern noch ausstehe.

Privatgelände: Bergwerk Antapaccay Espinar. © Nicole Maron

Die Bevölkerung in der Provinz Espinar lebt in marginalisierten Verhältnissen. © Nicole Maron

Die Minenbetreiber sperren Flüsse ab. © Nicole Maron

Durch den Bergbau werden Gewässer verschmutzt. © Nicole Maron

Die indigenen Gemeinden in Espinar liegen direkt neben der giftigen Abraumhalde. © Nicole Maron

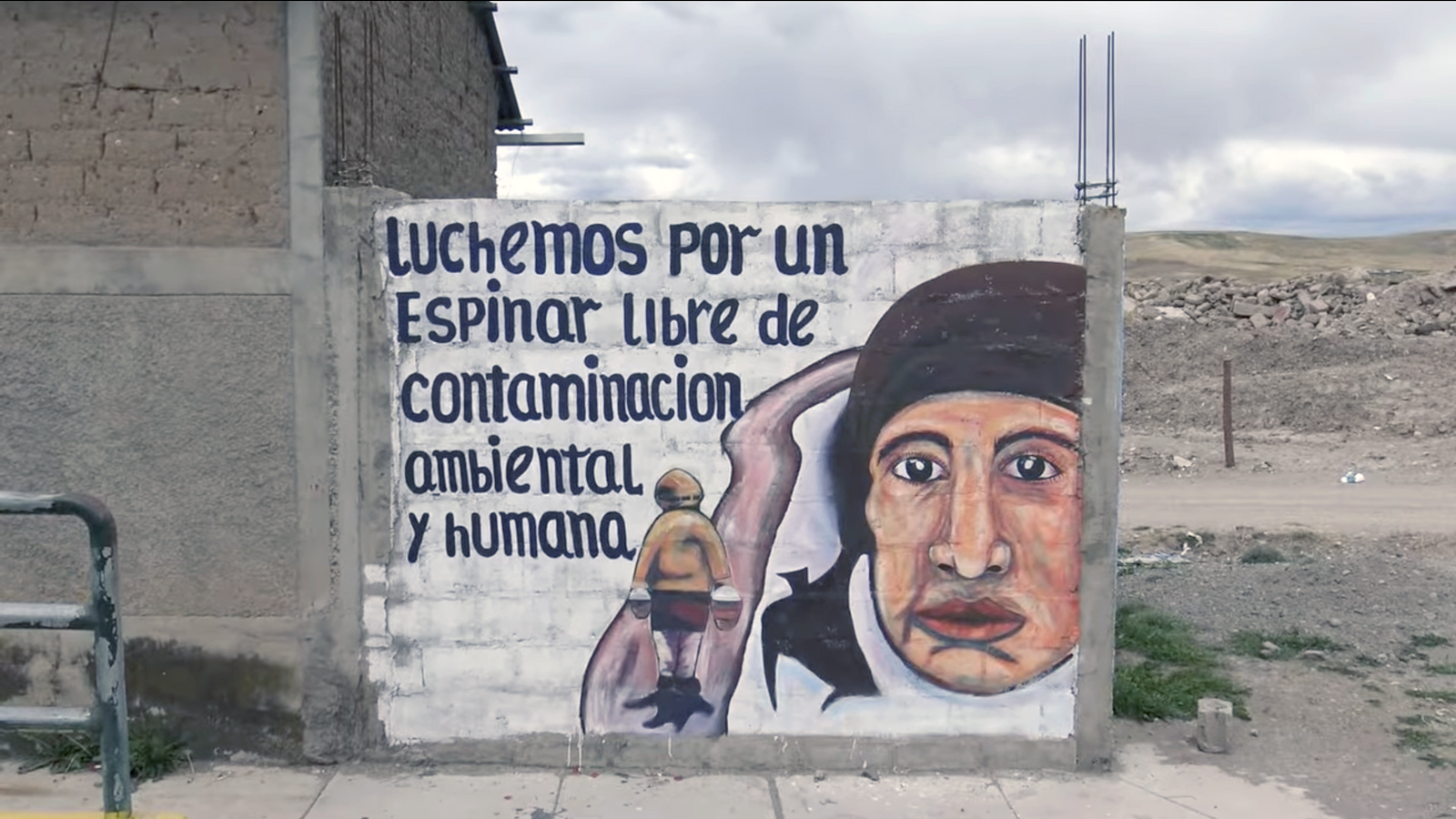

Wandbilder in Espinar zeugen vom Widerstand der Bevölkerung gegen den Bergbau. © Nicole Maron

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Beitrag erschien zuerst unter dem Titel „Millionen-Strafe für Glencore-Tochterfirma in Peru“ bei der Infostelle-Peru.