Das Gewehr im Schrank

Während Österreich über eine Verschärfung des Waffenrechts debattiert, dürfen Soldaten in der Schweiz ihre Waffe weiterhin mit nach Hause nehmen.

Bei dem Amoklauf in Graz am Anfang Juni wurden 11 Menschen durch Schusswaffen getötet und 11 weitere verletzt. Am Ende nahm sich der Täter, ein 21-jähriger ehemaliger Schüler der Schule, an der er das Blutbad verübte, mit einer der Waffen selbst das Leben. Für Österreich Grund genug, eine Verschärfung des vergleichsweisen lockeren Waffenrechts in Betracht zu ziehen, denn wo Waffen zugänglich sind, ist deren Missbrauch nicht weit. In der Schweiz wäre eine ähnliche Debatte überfällig, bleibt aber aus. Hier dürfen Menschen ihre Waffe nach der Zeit in der Armee mit nach Hause nehmen. Einige Stimmen fordern sogar, dem noch ein Kontingent an Notfallmunition hinzuzufügen.

In einem Kommentar in der Dorfzeitung (1) fordert Asima Tucka (2): Erwerb von Waffen für Privatpersonen verbieten!

„Im europäischen Vergleich ist der private Waffenbesitz in Österreich locker geregelt — genau hier liegt das Problem. Je leichter der Zugang zu Waffen, desto größer das Risiko für Missbrauch, Gewalt und tragische Eskalation, wie der Amoklauf in Graz (3) (...). Der Erwerb von Waffen sollte für Privatpersonen verboten werden.“

Mord ist ein Verbrechen, wenn ein Einzelner ihn begeht

Nach dem Amoklauf in Graz sei daran erinnert, dass gleichzeitig im Gazastreifen, im Sudan, im Iran und in anderen Regionen der Welt Kriege geführt werden, die tausendmal mehr Opfer fordern als der Amoklauf in Graz. Die Verantwortlichen für diese Massenmorde werden sehr selten zur Rechenschaft gezogen. Wie viele Menschen zum Beispiel in den Kriegen der NATO in den letzten Jahrzehnten durch Munition der schweizerischen bundeseigenen Waffenfabrik RUAG ermordet wurden, weiß man nicht, will man auch nicht wissen.

Cyprian von Karthagoum schrieb im Jahr 200 zum Massenmord in Kriegen:

„Der Mord ist ein Verbrechen, wenn ein Einzelner ihn begeht; aber man ehrt ihn als Tugend und Tapferkeit, wenn ihn viele begehen! Also nicht mehr Unschuld sichert Straflosigkeit zu, sondern die Größe des Verbrechens!“

Christus zerbricht das Gewehr

Mit „apostolischem Segen“ ließ Papst Pius XII. im Juni 1951 dem Düsseldorfer Akademie-Professor Otto Pankok für einen Holzschnitt danken, der zum Symbol christlicher Friedensbewegungen wurde: „Christus zerbricht das Gewehr“ — mit Kraft bricht er ein Gewehr über sein Knie in zwei Teile. Unterschrieben war der Brief von Giovanni Battista Montini, dem späteren Papst Paul V.

Trotzdem verbietet die katholische und reformierte Kirche ihren Geistlichen bis heute nicht, in Armeen als Feldgeistliche tätig zu sein und damit den Militärs den Segen Gottes zu geben, wenn sie Menschen töten. Seit dem braven Soldaten Schwejk im Ersten Weltkrieg hat sich daran nichts geändert.

Schwejk zelebriert mit dem Feldkuraten die Feldmesse

Das zerbrochene Gewehr: Unterdrückung muss zerbrochen werden

In der Zeitung Junge Anarchisten hieß es im Juli 1926:

„Das zerbrochene Gewehr ist für uns das Symbol, dass wir als Proletarier durch die Mittel des revolutionären Klassenkampfes jede Gewalt, die als solche Unterdrückung bedeutet, zerbrechen müssen“ (4).

Schweiz: Soldaten der Armee sollen Munition wieder mit nach Hause nehmen

Ständerat Werner Salzmann von der Schweizerischen Volkspartei (SVP) fordert, dass den Soldaten der Schweizer Armee wieder Taschenmunition mit nach Hause gegeben wird. Eine entsprechende Motion zur „Erhöhung der Bereitschaft der Armee und des Wehrwillens“ hat er eingereicht.

Salzmann: Wegen der veränderten Sicherheitslage solle jeder Soldat wieder 20 Schuss zu Hause aufbewahren, für den Einsatz im Notfall. Die Armee müsse sofort in den Einsatz können, aber das sei heute nicht der Fall, sagt der Sicherheitspolitiker mit Dienstgrad Oberst. Es gebe Situationen — Verkehrskontrollen, Bewachung/Sicherung —, in denen sie direkt an den Einsatzort aufgeboten würden. Dort müssten sie sofort bereit sein, und das gehe nur, wenn man sie komplett ausrüste.

140.000 Dienstpflichtige mit Munition und einem Sturmgewehr zu Hause — dies wiederum sieht Ständerat Werner Salzmann nicht als Problem: „Das war bis 2007 so, und es war nie eine Gefahr“ (5). Die Taschenmunition sei abgepackt und müsse bei jedem militärischen Wiederholungskurs (WK) wieder vorgewiesen werden. „Demzufolge ist dieses Risiko überhaupt nicht vorhanden.“

Seit 2007 dürfen Schweizer Soldaten Munition nicht mehr nach Hause mitnehmen

Die 20 Schuss für den Notfall gibt es seit 2007 nicht mehr. Bis 2007 wurde sie jedem Schweizer Soldaten nach der Rekrutenschule in einer Büchse mit nach Hause gegeben. Im Kriegsfall sollte sie mit dem beiliegenden Schlüssel geöffnet werden, um beim Einrücken den Selbstschutz sicherzustellen. Wer in einem Schießverein mitmacht, kann auch heute unbemerkt nach der Schießübung oder nach einem Schützenfest Munition nach Hause nehmen. Pistolen und Gewehre gehören nicht in die Wohnung!

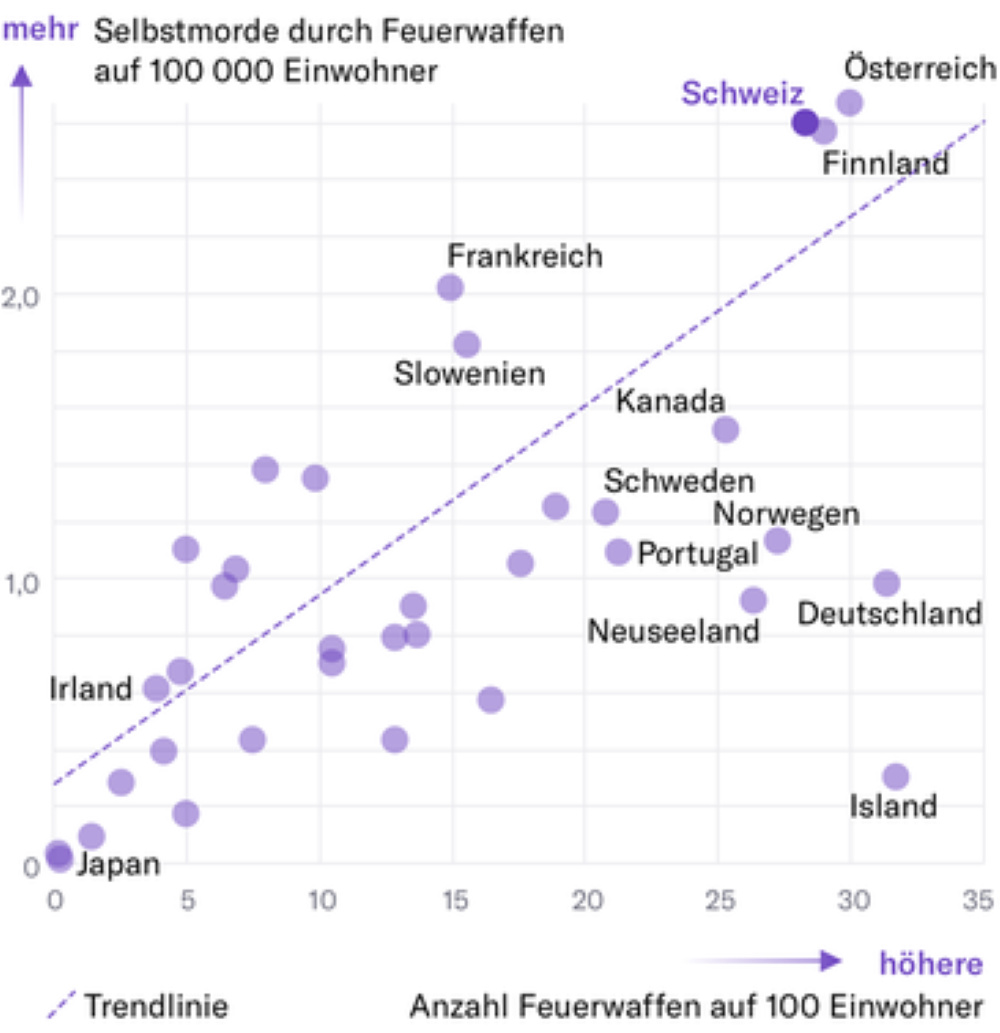

Wie in Österreich wäre ein schärferes Waffenrecht auch in der Schweiz am Platz. Damit könnten einige Morde verhindert werden, auch an Frauen und Kindern und Suizide mit Schusswaffen.

Heute nehmen Soldaten in der Schweiz ihre Waffe nach Hause, sei es die Pistole oder das Sturmgewehr. Auch nach Beendigung des obligatorischen Militärdienstes behalten viele Wehrpflichtige ihre Waffe.

Dies sollte aufgehoben werden. Die Pistole und das Gewehr müssten von Soldaten wie in anderen Ländern nicht mehr nach Hause mitgenommen werden.

Je leichter der Zugang zu Waffen, desto größer das Risiko für Missbrauch, Gewalt und tragische Eskalationen. Zur Gewaltprävention gehört nicht nur ein schärferes Waffenrecht, sondern auch eine sachgerechte Erziehung. In den ersten Lebensjahren, im kulturellen Umfeld entwickeln sich Charakter und Gesinnung des Menschen. Gewalttätigkeit wird dem Kind nicht in die Wiege gelegt, ist nicht genetisch verankert (6, 7).

Zu viele Feuerwaffen in der Schweiz

Das Schweizer Waffengesetz gilt als sehr liberal, da sich jeder Mensch über 18, der nicht straffällig geworden ist, beispielsweise ein Jagdgewehr kaufen kann. In einer Studie von 2018 der Genfer Nichtregierungsorganisation Small Arms Survey befanden sich damals in der Schweiz schätzungsweise etwa 2,3 Millionen Waffen in privaten Händen. Damit hatte die Schweiz in Bezug auf die Waffendichte eine der höchsten Raten unter den westlichen Ländern (8).

In rund 39 Prozent der Fälle wurde bei Suiziden eine Armeewaffe eingesetzt

Eine Ärztin und Psychotherapeutin war in ihrem Beruf mit tragischen Fällen von Suizid mit Schusswaffen konfrontiert. Sie sagte mir:

„Männer, die sich umbringen wollen, sind gefährdet, wenn sie Zugriff auf eine Pistole oder ein Gewehr haben. Wäre eine Pistole oder ein Gewehr nicht da gewesen wäre, hätten sie überlebt.“

Laut einer Studie von 2018 wurde bei den Suiziden von 2000 bis 2010 in der Schweiz in rund 39 Prozent der Fälle eine Armeewaffe eingesetzt.

Daten des Jahres 2019

Frau wird mit der Pistole bedroht und nimmt dem Mann die Waffe weg

Bei Streitigkeiten mit seiner Frau hatte ein Mann die Gewohnheit, seine Pistole auf den Küchentisch zu legen. Die Frau fürchtete um ihr Leben. Ein Freund von mir gab ihr den Rat, dem Mann die Pistole wegzunehmen und ihm zur Aufbewahrung zu geben. Heimlich nahm sie dann ihrem Mann die Pistole weg und gab sie meinem Freund. Dieser übergab die Waffe einem ihm bekannten Schriftsteller, da er keine Pistole bei sich im Haus wollte. Der Pistolero ließ es sich aber nicht gefallen, dass ihm seine Frau die Pistole weggenommen hatte; er ging zur Polizei und verlangte, dass ihm die Schusswaffe wieder zurückgegeben werde. Mein Freund wurde vorgeladen und sagte den Polizisten, die Waffe sei jetzt bei dem Schriftsteller NN. Ob die Polizei schließlich die Waffe beschlagnahmt hat, ist mir unbekannt.

7. November 2007: Soldat erschießt an einer Bushaltestelle ein 16-jähriges Mädchen

Am 27. November 2007 erschoss ein Soldat, der gerade aus der Rekrutenschule nach Hause kam, an der Bushaltestelle auf dem Hönggerberg in Zürich ein 16-jähriges Mädchen mit seinem Sturmgewehr. Das Töten hat er in der Armee gelernt. Es ist erstaunlich, dass nach dem Militärdienst nicht noch mehr solche Unglücke passieren wie auf dem Hönggerberg.

Im Militärdienst lernen Männer, Menschen umzubringen. Zum Beispiel bei sogenannten Feuerüberfällen: Der Feind wird geortet. Man pirscht sich heran. Nichtsahnend, müde lagern die feindlichen Soldaten in einer Lichtung — vor fünfzig Jahren waren es bei uns „feindliche Russen“. Auf Kommando wird dann aus allen Rohren auf die Gruppe geschossen sowie Handgranaten auf die Soldaten geworfen.

Alle sind tot. Der Auftrag ist erfüllt: Der Feind wurde liquidiert. Zu Tode gekommen sind junge, unbekannte Männer, die im Feindesland eingezogen wurden, um in fremdem Land militärisch den „Frieden zu sichern“, wie ihnen erzählt wurde.

Oder es waren Terroristen, Guerillas, die vielleicht auch schon als Jugendliche zwangsrekrutiert wurden, um „für die Freiheit und für eine gerechte Welt“ zu kämpfen.

Der Mensch ist von Natur aus ein friedliches Wesen. Er hat Tötungshemmungen, die ihm im Militär abtrainiert werden müssen, sonst ist er als Soldat nicht brauchbar und muss psychiatrisch, als Kranker, ausgemustert werden.