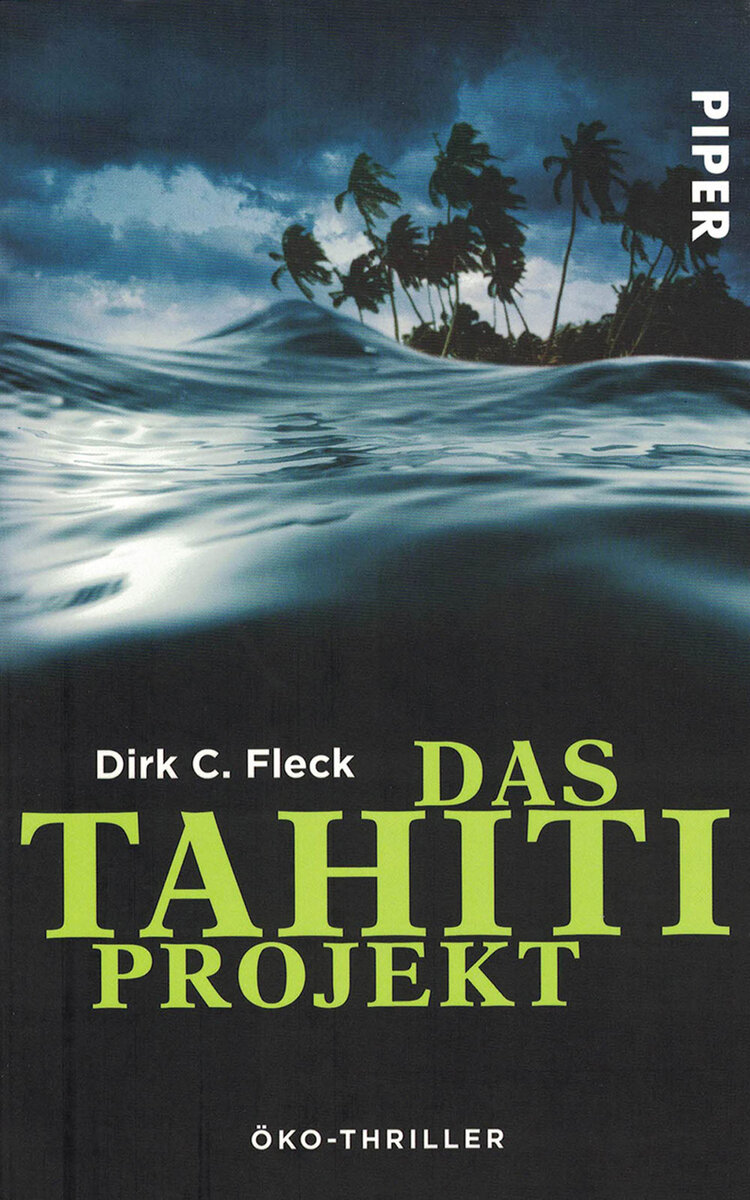

Das Tahiti-Projekt

Die Zerstörung der Welt oder Leben im Ökoparadies? Begleiten Sie den Hamburger Spitzenjournalisten Cording auf seiner Reportagereise. Teil 15.

Eine Vorschau auf das Jahr 2022 — aufgeschrieben mehr als ein Jahrzehnt früher: Die Welt droht in einem Chaos aus natürlichen und menschengemachten Katastrophen unterzugehen. Nur auf Tahiti wächst ein neues ökologisches Paradies heran. Omai, der junge Präsident der Insel, versucht, sein Land zu beschützen. Der Hamburger Spitzenjournalist Cording lässt sich vom Idealismus Omais anstecken und wird unversehens in eine Affäre ungeheuren Ausmaßes hineingezogen. Denn die Mächtigen der Welt haben es auf die Rohstoffvorräte Tahitis abgesehen. Manova veröffentlicht jede Woche ein Kapitel aus Dirk C. Flecks visionärem und spannendem Roman. Hier finden Sie alle vorherigen Teile.

Es war vier Uhr morgens, als der Präsident von Global Oil am Ausrüstungskai der Werft vorfuhr. Achtungvierzig Stunden Shanghai hatten ihm arg zugesetzt. Tagsüber hatte er sich um die aus Dallas und Peking eingeflogenen Techniker kümmern müssen und abends ... na ja. Dieser gottverdammte chinesische Reiswein. Er hielt dem Soldaten an der Mole seinen Sonderausweis unter die Nase und durfte passieren. William Blake, der Sicherheitsberater von Global Oil, hieß ihn im gleißenden Licht der Deckscheinwerfer willkommen.

Robert McEwen rieb sich fröstelnd die Hände.

„Ich könnte einen heißen Kaffee vertragen“, brummte er und schlängelte sich hinter Blake an den aufgeschweißten Wellenbrechern vorbei über das hohl dröhnende Ladedeck dieses sündhaft teuren Neubaus, der wie ein normaler Supertanker aussah, in seinem Innern aber Hebetechniken vom Feinsten beherbergte. McEwen nannte die „South Pacific“, wie das Schiff offiziell hieß, liebevoll seine Schatztruhe. Noch heute Nacht sollte sie auf Werfterprobungsfahrt gehen.

Über siebzig Personen waren zu diesem Ereignis geladen, dabei kam die „South Pacific“ mit einer Besatzung von siebenunddreißig Mann aus. Die anwesenden Herrschaften waren zu strengster Geheimhaltung verpflichtet. Außer einer kleinen Gruppe der künftigen Stammbesatzung, die aus dem Kapitän, dem Nautiker, dem Chief und seinen Ingenieuren bestand, waren das seemännische und technische Fahrpersonal der Werft sowie Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen an Bord. Auch ein Arzt war zugegen, der das hochmoderne Bordhospital begutachtete. McEwen betrat die Brücke und hielt sich dezent im Hintergrund, wo er den von Blake gereichten Kaffee im Stehen schlürfte. Es herrschte eine aufgekratzte Atmosphäre, die Vorbereitungen für das Ablegmanöver liefen auf Hochtouren.

Gegen fünf Uhr, die Dämmerung hatte gerade eingesetzt, zerrten sechs Schlepper mit der Geschicklichkeit dressierter Ameisen am Rumpf der „South Pacific“. Kapitän Nisho, der während der nächsten fünf Tage das Kommando führen würde, notierte die ersten Sätze ins Journal: „Das Schiff befindet sich bei Abfahrt in seetüchtigem Zustand und ist für die bevorstehende Probefahrt mit allem Notwendigen gut und reichlich ausgerüstet. Tiefgang bei Abfahrt: 21,06. Wind 3/4. Steuern nach Lotsenanweisung.“

McEwen hielt es nicht an seinem Platz. Er stellte sich neben den Kapitän ans Brückenpult, der allerdings keinerlei Notiz von ihm nahm. Von hier aus waren die Schlepper nicht zu sehen, die den 300.000-Tonner ins richtige Fahrwasser zogen. McEwen wollte die Herren in ihrer gespannten Aufmerksamkeit nicht weiter stören, trat zurück und lehnte sich an eine Zwischenwand. Im selben Moment flammten die Sonnenbrenner über dem Ladedeck auf. Hastig legte er den Kippschalter wieder um und verließ die Brücke.

Im milden Licht der aufgehenden Sonne marschierte er auf dem 400 Meter langen Rücken seines „Babys“ zum Vorschiff. Es schien, als schwebte Shanghai im Zeitlupentempo einmal um ihn herum, obwohl es Wirklichkeit natürlich die „South Pacific“ war, die sich langsam um ihre eigene Achse drehte. McEwen breitete die Arme aus, als wollte er die Welt umarmen. Es war vollbracht. Mit diesem Prototyp einer neuen Tankerflotte hatte er es seiner Firma ermöglicht, das Gold des Pazifiks zu heben, welches in einer Tiefe von bis zu 6.000 Metern schlummerte. Insgesamt hatte seine Gesellschaft vierundzwanzig dieser Hebetanker in Auftrag gegeben. Man würde ihm noch dankbar sein für diesen Coup. Die Sirenen der Werft begleiteten sie bis weit in die Bucht hinaus.

In den nächsten Tagen würde dieses prächtige Schiff einer gigantischen Zerreißprobe ausgesetzt sein. Das Testprogramm hatte es in sich. Maschinen- und Pumpensysteme würden in Leistungsbereiche gequält werden, die weit über die normalen Belastungsgrenzen hinausgingen. Drehzahlmessungen, Druckmessungen, Fahrtmessungen, Spannungsmessungen, Schwingungsmessungen — es war die Zeit der Messwerttechniker, die zu Roll- und Stampfwinkeln ein Verhältnis hatten und für Stahlschwingungen empfänglicher waren als für die Schwingungen einer schönen Frau. Nur wenn die „South Pacific“ die Zuneigung dieser Leute errang, würde sie auch in Dienst gestellt werden. Aber daran zweifelte McEwen nicht im Geringsten. Seine einzige Sorge in diesem Moment galt dem verschwundenen dänischen Wissenschaftler. Morgen, wenn ihn der Hubschrauber abgeholt hatte, würde er Copland noch einmal Druck machen müssen.

Cording erkundigte sich bei Anapa, was einer tahitianischen Frau wohl Freude bereiten könnte. Anapa lachte.

„Schöne Augen“, sagte er, „man muss ihr schöne Augen machen. Alles andere findet sich von selbst.“

Richtig hilfreich war der Hinweis nicht. Die schönen Augen wollten ihm nicht recht gelingen, als Maeva im Hotel erschien, um ihn auf eine Betriebsbesichtigung mitzunehmen. In der irrigen Annahme, dass er sich als Mann doch brennend für die Herstellung von Autos interessieren müsste, schleppte sie ihn mit zu der zwischen Papara und Mataiea gelegenen Fabrik, in der der „Matai“, der „Honu-Tere“ und sämtliche Zweiräder produziert wurden, die auf Tahiti verkehrten. Außerdem war dem Werk war eine Wartungs- und Reparaturwerkstatt angeschlossen.

Das Fabrikgelände befand sich hinter dem ehemaligen Golfplatz am Fuß der Berge. Wo noch vor sechs Jahren betuchte Europäer zwischen Fairways, Bunkern und gepflegten Greens herumstolzierten, wuchs jetzt ein gigantisches Dickicht aus Hanf, Brennnesseln* und Miscanthuspflanzen*. Die Pflanzung gehörte zur Autofabrik. Wie so viele Orte auf Tahiti, hatte auch dieses fruchtbare Fleckchen Erde eine Geschichte hinter sich, die bis in die Gegenwart ausstrahlte. 1864 hatte ein Amerikaner namens William Stewart das zwölf Quadratkilometer große Tal entdeckt und beschlossen, dort Baumwolle, Kaffee und Zuckerrohr anzupflanzen.

Da die Tahitianer zu stolz waren, sich dem Fremden als Arbeitssklaven zu verdingen, schiffte er die zur Bewirtschaftung notwendige Arbeitskräfte aus China heran. Zehn Jahre später ging Stewarts Unternehmen bankrott. Der Sezessionskrieg hatte seine Blütenträume beendet, der amerikanische Markt kam für den Export seiner Produkte nicht mehr in Frage. Und um die Chinesen zurück in ihre Heimat zu schicken, hatte der gute William kein Geld mehr. Der Einfluss der Zurückgebliebenen war in der Physiognomie vieler Polynesier noch heute deutlich abzulesen.

Cording fragte sich zum wiederholten Mal, warum dieses im Südpazifik verlorene Eiland, das kaum größer war als Berlin, seit seiner Entdeckung in aller Welt Begehrlichkeiten weckte, die eine endlose Spur von Vergewaltigungen nach sich gezogen hatten. Einer der letzten großen Frevel, die an Tahiti begangen worden waren, war die Errichtung des Golfplatzes gewesen, auf dem sich nun die Stängel der Hanfpflanzen im Wind wiegten. Für das Freizeitvergnügen weniger Millionäre hatte die alte Regierung dem Druck der Tourismusindustrie nachgegeben und das fruchtbare Tal, das über Jahrhunderte hinweg den Göttern geweiht gewesen war, zu einer Spielwiese degradiert.

Maeva stellte ihm den Direktor der Fabrik vor, der es sich nicht nehmen ließ, sie persönlich durchs Werk zu führen. Cording hasste solche Führungen. Bei diesen Gelegenheiten machte sich in ihm eine unbezwingbare Müdigkeit breit, das war bereits als Kind so und daran hatte sich auch im fortgeschrittenen Alter nichts geändert. Er folgte den beiden wie ein Schlafwandler durch die lichten Hallen, nickte reflexartig, schaute verständnisvoll hierhin und dorthin und verstand es wieder einmal hervorragend, sein Schweigen als konzentrierte Aufmerksamkeit zu verkaufen.

Zum Glück ließ sich Maeva gelegentlich vernehmen, ihre Stimme wirkte jedes Mal wie ein Weckruf. Auf diese Weise brachte er jedenfalls das Notwendigste in Erfahrung. Die klassische Fertigungslinie fehlte in dieser Fabrik. Hier wurde nicht am Fließband produziert, die Autos wuchsen unter den Händen eines Viererteams in kleinen Stationen heran. Gerade mal drei Fahrzeuge pro Tag wurden produziert. Der Direktor schien zufrieden mit dem Ausstoß, die Arbeiter sowieso. Ihre Tätigkeit war nicht auf wenige Handgriffe reduziert, sie entwickelten ein kompaktes Produkt, mit dem sie sich identifizieren konnten.

Die Ausführungen über die verwendeten Materialien musste er verschlafen haben, denn als sie nach der Führung auf den Hof traten und der Direktor ihm einen mordsmäßigen Vorschlaghammer in die Hand drückte, mit dem er nach Leibeskräften auf einen nagelneuen „Matai“ einschlagen sollte, glaubte er, dass man ihn auf den Arm nehmen wollte.

„Nur zu!“, ermunterte ihn einer der Arbeiter, die das Vehikel gerade fertig gestellt hatten.

Cording stieß dem Wagen vorsichtig in die Seite.

„Trau dich“, sagte Maeva, „schlag so fest zu wie du kannst.“

Er wiederholte die Aktion, diesmal saß schon mehr Bumms dahinter. In jeder normalen Karosserie wäre jetzt eine stattliche Delle zu sehen gewesen, in dieser nicht. Die Sache fing an, ihm Spaß zu machen. Schließlich setzte er zum alles entscheidenden Schlag an. Wenn sie es denn so haben wollten ...

Der Hammer donnerte dem Gefährt mit voller Wucht in die Flanke, schnellte wie vom Katapult geschossen zurück und glitt ihm aus den Händen. Das Auto, das er in Trümmern wähnte, stand weiterhin völlig unbeschädigt auf seinem Platz, als spräche es jedem Vandalismus Hohn. Der Direktor, Maeva und die Arbeiter amüsierten sich köstlich über das Schauspiel.

„Die Verwendung von Natur-Materialien ist beileibe keine neue Idee“, hörte Cording den Direktor sagen, während er sich seine schmerzenden Finger betrachtete. „In Henry Fords legendärem T-Modell* kam bereits 1915 Leim auf Weizenbasis zum Einsatz. 1941 stellte Ford das erste handgefertigte Bio-Fahrzeug her, ein Auto, das buchstäblich auf dem Acker wuchs: gebaut aus Holzfasern, Hanf, Sisal und Weizenstroh, betrieben mit Hanföl. Warum er die Produktion dann einstellte, ist nicht bekannt. Die Macht der Petrochemie und Stahlindustrie war wohl zu groß.“

Cording betastete die Stelle am Auto, auf die er gerade eingeschlagen hatte. Kein Kratzer, nichts. Unterdessen beschwor der Direktor die Segnungen der Hanfpflanze, referierte über nachwachsende Rohstoffe und die Vorteile der Kreislaufwirtschaft*, über geringe Splitterneigung, positives Crashverhalten und dergleichen mehr. Es war die Stimme Maevas, die ihn in die Wirklichkeit zurückholte. Als er sich den Staub von der Hose klopfte, war der Direktor gerade dabei, seinen Journalistenkollegen John Knowles zu begrüßen, der sich als nächster über die Segnungen des ökologischen Fahrzeugbaus informieren wollte.

„Hochinteressant“, raunte Cording dem Mann von der New York Times zu, bevor er in Begleitung Maevas das Werksgelände verließ. Der Passat blies über die Plantage, und die vier Meter hohen Pflanzen bogen sich unter seinem Atem, als wollten sie jede Sekunde genießen, bevor sie zu Kotflügeln oder Motorhauben verarbeitet wurden.

Im Hotel studierte Cording noch einmal die betreffenden Unterlagen aus der Pressemappe. Der „Matai“, las er zu seiner Verblüffung, war ein weltweit führendes technologisches Spitzenprodukt. Sein 120 PS starker Elektromotor saugte die Energie aus wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus*, wie sie auch in Laptops steckten. Einer dieser Hochleistungsakkus reichte für tausend Kilometer und war in Minutenschnelle an der Tankstelle ausgetauscht. Die Ionen-Akkus waren eine Erfindung aus dem Silicon Valley und hätten der Autoindustrie schon vor zwanzig Jahren den Weg in die Zukunft weisen können. Doch die Entwicklung war von der Mineralöl-Lobby bewusst verlangsamt worden. Die großen Autohersteller hatten das Elektroauto ignoriert und setzten auf die Entwicklung der Brennstoffzelle, die sich schon damals als Irrweg erwiesen hatte. Auch dies eine reine Verzögerungstaktik im Interesse der mächtigen Mineralölindustrie.

Ganz anders auf Tahiti. Dort hatte die Politik energisch eingegriffen in den Blindflug kapitalistischer Interessen. Wie hatten sie die Umstellung von den Benzinkutschen hin zu Solarmobilen und Elektroautos bewerkstelligt? Es war ein schleichender Prozess gewesen, anders war das auch nicht vorstellbar. Als erstes hatten sie eine Flotte von Bussen in Betrieb genommen, die mit kaltgepresstem Pflanzenöl betrieben wurden. Diese Busse versorgten die gesamte Insel rund um die Uhr. Gleichzeitig waren Werkstätten eingerichtet worden, in denen man sein Auto vom Verbrennungsmotor auf neue Antriebsaggregate umrüsten konnte. Neuzulassungen gab es nur noch für Fahrzeuge, die dem geforderten Standard entsprachen. Wer sein altes Auto ablieferte, bekam dagegen eine ordentliche Prämie ausgezahlt.

Steve war hin und her gerissen zwischen den Pflichten eines „Warriors“ und dem Vergnügen, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Jede freie Minute, die ihm das Game gestattete, nutzte er, um mit der Clique um Fara und Anapa zusammen zu sein, entweder in Teahupoo am Strand oder in den Wäldern. Wenn er ihnen keuchend in die Berge folgte, hatte er das Gefühl, als lernte er zum ersten Mal richtig laufen. Bisher hatte er sich im wesentlichen über weiche Teppiche zwischen Laptop und Toilette bewegt, jetzt galt es, sich im struppigen Unterholz und auf wackligem Geröll zu behaupten. Es gehörte zum festen Ritual am Ende eines jeden Ausflugs, dass sich Fara seiner geschundenen Füße annahm. Sie stillte Blut, legte Blätter auf Wunden, stach Blasen an und salbte die geschundenen Füße so lange, bis sie sich wieder wohlig rekelten. Gestern bekam er einen Verband angelegt, er hatte sich auf einem Ausflug den rechten Knöchel verstaucht und konnte kaum noch auftreten, geschweige denn, sich vom Haus fortbewegen.

Als sich Anapa und die anderen verabschiedet hatten, kramte Steve den Laptop hervor und machte es sich im Garten unter dem Brotfruchtbaum bequem. Seit langer Zeit konnte er sich wieder einmal in Ruhe dem Spiel widmen. Nicht dass ihm seine Freunde penetrant über die Schulter geschaut hätten, wenn er spielte — im Gegenteil: sie nahmen nicht die geringste Notiz von ihm, als sei er unsichtbar, als hätte das Game eine unüberbrückbare Kluft zwischen ihnen aufgerissen. Steve litt darunter, wenn er sich aus der Gruppe ausschloss, zumal der Reiz des Warrior-Spiels erheblich gelitten hatte, seitdem er mit Fara und den Jungs in Tahitis wilder Natur unterwegs war. Die ganze beschissene Weltlage, die bei fortschreitender Spieldauer durch immer drastischere Fakten untermauert wurde, hatte sich wie ein Schatten auf seine Seele gelegt.

In der letzten Sitzung hatte er zum Äußersten gegriffen. Da er es offensichtlich nicht schaffte, von sich aus aufzuhören, wollte er sich durch einen extremen Vorschlag aus dem Spiel werfen lassen. Auf der Website des Max-Planck-Instituts war er auf eine Information gestoßen, die ihn alle Zögerlichkeit, mit der er die Bekämpfung des Ökozids bisher betrieben hatte, vergessen ließ: „Das Auftauen der Tundra in Alaska und in Sibirien nimmt dramatische Formen an“, hieß es da. „Die im Permafrost gebundenen 70 Milliarden Tonnen Methan und Kohlendioxid schädigen das Weltklima weit mehr, als es sämtliche wissenschaftliche Prognosen bisher zu behaupten wagten. Innerhalb der nächsten zwanzig Jahre wird die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um sechs bis sieben Grad ansteigen.“

Was für ein Hammer! Er entschloss sich zu einer Revolution, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben hatte. Sein Vorschlag: Internationale Wissenschaftler sollten sich kurzschließen und durch eine ausgeklügelte Virusattacke auf das weltweite Computersystem die industrielle Produktion sowie die gesamten vernetzten Staatsapparate zwischen Peking und Washington lahm legen. Ein globaler Ökorat, bestehend aus eben jenen Wissenschaftlern, sollte die Welt nach wenigen ökologischen Grundgesetzen regieren.

In Steves Ökodiktatur waren Strom und Wasser extrem rationiert, es herrschte Bau- und Reiseverbot, Genmanipulationen waren ebenso verboten wie jede Art von Medien. Der Schutz von Tieren und Pflanzen genoss höchste Priorität. Jeder Familie wurde gerade mal ein Kind zugestanden. Als Begründung hatte Steve dem Expertenparlament folgendes mitgeteilt: „Tatsache ist, dass wir Menschen dabei sind, wissentlich jegliches Leben auf diesem Planeten auszulöschen. Das ist vorsätzliche Tötung. Wenn wir nicht innerhalb kürzester Zeit zur Besinnung kommen, werden wir die Folgen unseres kurzfristigen Konsumrausches nicht überleben.“

Er hätte es nicht im Traum für möglich gehalten, mit dem Vorschlag einer Ökodiktatur in den Kreis der ‚Top 100’ aufgenommen zu werden, aber genau das war geschehen! Was war das für ein Expertenparlament im Hintergrund, das ihn auf diese Weise gewähren ließ? Seitdem er in die ‚Top 100’ geraten war, hatte Steve das Gefühl, einem Geheimbund anzugehören. Die Mitglieder dieses erlauchten Clubs hatten Privilegien, von denen der normale Spieler nur träumen konnte. So bekam man zum Beispiel stolze sieben Tage Zeit zur Lösung eines gestellten Problems. Die aktuelle Aufgabe hatte es allerdings in sich: ÜBERBEVÖLKERUNG.

Steve rückte den Laptop in den Schatten und betrachtete eine Grafik über die Entwicklung der Weltbevölkerung. Während der vergangenen zehntausend Jahre war die Zahl der Erdenbewohner nicht über eine Milliarde hinaus gegangen. Erst in den letzten hundert Jahren hatte dieser explosionsartige Zuwachs auf heute 7,6 Milliarden Menschen stattgefunden. Die Ein-Kind-Familie allein würde keine Abhilfe schaffen Ein Massensterben musste her!

Zunächst reichte er dem „Warrior“-Gremium einige vorhersehbare Naturkatastrophen ein. Erd- und Seebeben, Monster-Tsunamis, Vulkanausbrüche, Dürresommer, Überschwemmungen bis weit in das Land hinein ... Aber selbst der stärkste Tsunami oder das gewaltigste Erdbeben vermochten kaum mehr als einige Millionen Menschen aus der Statistik zu tilgen. Also musste nachgeholfen werden. In seinem Maßnahmekatalog nannte Steve die Sprengung des Drei-Schluchten-Staudamms am Yangtse-Fluss in China. Darüber hinaus empfahl er, dem Trinkwasser der fünfzig größten Weltmetropolen ein schnell wirkendes Gift beizumengen. Als weitere Lösung schlug er vor, neun von zehn Jungen in China, Indonesien, Indien und in den arabischen Ländern bei Vollendung des sechsten Lebensjahres sterilisieren zu lassen. Ein politischer Amoklauf ohnegleichen ...

„Zur Lösung der Überbevölkerung plädiere ich für die flächendeckende Massensterilisation auf allen Kontinenten ...“ hörte er Fara in seinem Rücken rezitieren. Sie hatte sich unbemerkt angeschlichen und legte sich nun neben ihn. „Was heißt das?“, fragte sie.

Steve war froh, dass sie nur den Mist, den er dort verzapft hatte, offensichtlich nicht verstand. Ihr englisch war ja nicht sehr gut.

„Im Nahen Osten schlage ich einen Atomschlag zwischen Israel und Iran vor“, las Fara mit sanfter Stimme weiter.

Aus ihrem Mund klangen die Vorschläge, zu denen er sich als Warrior hatte hinreißen lassen, so furchtbar, dass ihm ganz schlecht wurde.

„Was ist mit Israel?“, fragte Fara und biss ihm ins Ohrläppchen. „Bist du Jude?“

Steve schüttelte den Kopf und versuchte, den Text zu löschen, bevor sie noch mehr davon lesen konnte. Es gelang ihm nicht, weil Fara ihm ständig in den Arm fiel.

„Illegal geborene Kinder sollen, wie in China bereits üblich, eingeschläfert werden.“ las sie und wurde plötzlich still. Als hätte sie die Bedeutung der Worte, deren Sinn sie nicht begriff, intuitiv erfasst.

Steve nutzte diese Gelegenheit, um seinen Maßnahmenkatalog zu löschen. Wie im Rausch rief er die „Warrior“-Zentrale auf, gab seine Spielnummer ein und quittierte das Game. Er war raus! Erst durch Faras unschuldigen Vortrag hatte er die Monstrosität des Spiels und das, was es aus ihm zu machen drohte, in vollem Umfang erkannt. Von alleine hätte er vermutlich nicht die Kraft gefunden, auf seine „Warrior“-Existenz zu verzichten. Er drehte sich auf die Seite und nahm seine Freundin fest in den Arm. Sie hatte nicht mitbekommen, welche Kämpfe er in den letzten Minuten ausgestanden hatte, aber sie erwiderte seine Umarmung und strich ihm sanft durchs Haar.

„Ich bin frei!“, flüsterte er, „danke ...“

Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org