Geld regiert die Welt

Das ungerechte Finanzsystem unterwandert die Politik. Exklusivauszug aus „Das Buch vom Weltfrieden“.

Während die meisten damit beschäftigt sind, ihren Alltag zu bewältigen, profitieren einige wenige im Hintergrund von einem Mechanismus, der ihnen immer mehr Reichtum zuspielt. Wer viel Geld besitzt, zieht noch mehr Geld an — wie ein schwarzes Loch, das alles um sich herum verschlingt. Das Ergebnis ist eine extreme Ungleichheit zwischen den Superreichen und dem Rest der Gesellschaft. Und dieser „Rest“ umfasst nahezu alle: Der Unterschied zwischen einem Sozialhilfeempfänger und einem Millionär mag auf den ersten Blick groß erscheinen, aus Sicht der Superreichen ist er jedoch bedeutungslos. Wer nicht zur Elite der Multimilliardäre gehört, gehört zur Unterschicht.

Im Folgenden werden wir aufdecken, wie unvorstellbar groß diese Ungleichheit wirklich ist und warum Sie — höchstwahrscheinlich — nicht zu den Nutznießern dieses Systems zählen. Außerdem werfen wir einen Blick auf die politische Einflussnahme des Finanzsystems und den berüchtigten Drehtüreffekt, durch den sich die immer gleichen Akteure an den Schaltstellen der Macht halten.

Extreme Ungleichheit und warum Sie wahrscheinlich nicht zu den Nutznießern gehören

Wir alle wissen, dass es Reiche und Arme gibt. Aber können wir uns vorstellen, wie groß der Unterschied tatsächlich ist? Eine Untersuchung zeigt, dass die meisten Menschen eine völlig falsche Vorstellung davon haben und dass die Realität noch viel erschreckender ist.

Die groß angelegte Studie (1) mit 5.000 US-Amerikanern stellte zwei einfache Fragen an die Probanden:

Wie stellen Sie sich eine gerechte Verteilung von Vermögen in der Gesellschaft vor?

Wie schätzen Sie die tatsächliche Verteilung von Vermögen ein?

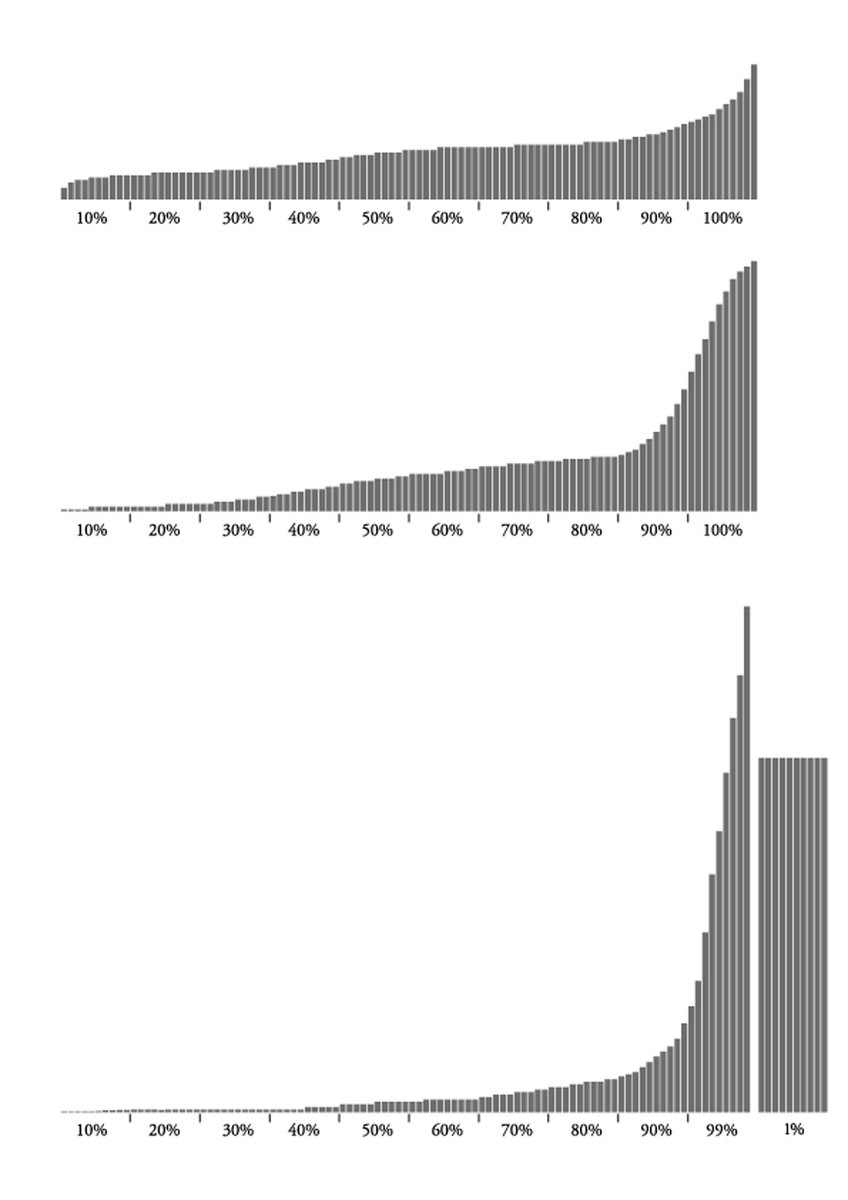

Die Antworten wurden jeweils in einem Graphen dargestellt und mit dem Graphen verglichen, der die tatsächliche Vermögensverteilung abbildet. Wenn man die Gesellschaft in 100 gleich große Gruppen (Perzentile) aufteilt — von den Ärmsten auf der linken Seite bis zu den Reichsten ganz rechts —, zeigt sich eine gewaltige Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit (Abbildung 1).

In der idealen Vorstellung der Befragten gibt es eine gewisse Wohlstandshierarchie, aber selbst die ärmeren Schichten sind nicht vollkommen mittellos. Die Mittelschicht bleibt stabil, während die Wohlhabenderen ein moderates, aber vertretbares Vermögensplus aufweisen.

In ihrer Einschätzung der tatsächlichen Lage gingen die Teilnehmer bereits von einer stärkeren Ungleichheit aus, vermuteten aber immer noch, dass die meisten Menschen über ein gewisses finanzielles Polster verfügen. Doch die Realität sieht anders aus. Die untersten Gesellschaftsschichten besitzen nichts — gar nichts.

Die Mittelschicht ist finanziell kaum bessergestellt, und der obere, sehr kleine Teil der Bevölkerung hält fast den gesamten Wohlstand in Händen. Besonders drastisch zeigt sich die Lage in den obersten ein bis zwei Prozent, deren Vermögen so groß ist, dass es in den Darstellungen der Studie kaum noch angemessen abgebildet werden konnte.

Abbildung 1: Oben: Vermögensverteilung, die die Befragten (US-Bürger) für gerecht empfanden. Mitte: Einschätzung der Befragten, wie die Vermögensverteilung in Wirklichkeit sei. Unten: Tatsächliche Vermögensverteilung in den USA. Der Balken des reichsten Prozents ist auf 10 (!) kleinere Balken aufgeteilt.

„Jaha!“, werden Sie sagen, „die Studie stammt doch aus den USA, dem Mutterland des Kapitalismus. Das ist doch bei uns sicher ganz anders!“ Nein, im Grunde ist es das nicht. In ihren regelmäßigen Berichten gibt die Deutsche Bundesbank Statistiken unter anderem zum Vermögen privater Haushalte heraus (2). Auch hier haben wir eine — wenn auch nicht ganz so steile — Exponentialkurve. Die oberen zehn Prozent besitzen fast 60 Prozent des Nettovermögens, die untere Hälfte lediglich einen niedrigen einstelligen Prozentanteil.

Dass sich diese Ungleichheit immer weiter verschärft, ist kein Zufall. Oxfam veröffentlicht jährlich einen Bericht über die Vermögensverteilung und zeigt darin auf, dass die fünf reichsten Menschen der Welt ihr Vermögen allein seit 2020 verdoppelt haben — in genau jener Zeit, in der für den Großteil der Bevölkerung wirtschaftliche Einschnitte und Unsicherheiten dominierten (3).

Während die weltweiten Lockdowns viele Menschen in die Armut trieben, profitierten die Superreichen von staatlichen Hilfspaketen, Marktmonopolisierung und Finanzspekulationen. Und als sich die wirtschaftliche Lage für die meisten Menschen nach Corona nicht erholte, folgten neue Krisen: steigende Inflation, zunehmende Staatsverschuldung und Kriege, die durch Steuergelder finanziert werden.

Das Geldsystem funktioniert also wie ein unsichtbarer Mechanismus, der den ohnehin schon Wohlhabenden ermöglicht, ihren Reichtum weiter auszubauen, während die breite Masse nur noch zahlt und zahlt. Dabei bleibt es jedoch nicht nur bei der wirtschaftlichen Ungleichheit. Das Geldsystem hat direkten Einfluss auf politische Strukturen und Entscheidungen. Darüber werden wir im nächsten Abschnitt sprechen.

Marionetten im Parlament: Welchen Einfluss hat Geld auf die Politik?

Kennen Sie das? Dieses Gefühl der grenzenlosen Enttäuschung nach einer Bundestags- oder Landtagswahl? Sie haben Partei XY Ihre Stimme gegeben, weil sie Versprechungen gemacht hat, die dann nach der Wahl allesamt nicht eingehalten wurden.

„Dann gebe ich meine Stimme eben bei der nächsten Wahl einer anderen Partei“, werden Sie wahrscheinlich sagen. Doch letztlich wird das keinen großen Unterschied machen.

Es ist ein fataler Irrglaube, dass politische Entscheidungen von den Bedürfnissen der Mehrheit der Bevölkerung bestimmt werden. In Wirklichkeit sind es wirtschaftliche Interessen, die den Kurs vorgeben. Die Superreichen regieren uns, nicht direkt, aber durch ihre finanzielle Überlegenheit, ihre Netzwerke und ihren Einfluss auf politische Prozesse.

Und, nein, das ist nicht nur ein vages Bauchgefühl aus einer Neiddebatte heraus oder eine böse, böse „Verschwörungstheorie“, sondern lässt sich wissenschaftlich belegen. Die sogenannte Responsivitätsforschung untersucht beispielsweise, inwieweit die Politik dem Willen der Wähler folgt. Eine Regierung gilt als responsiv, wenn sie die Anliegen und Interessen der Bevölkerung aufgreift und darauf reagiert. In einer repräsentativen Demokratie soll es der Regierung zwar möglich sein, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, doch diese müssen gut begründet sein, um nicht in einen dauerhaften Konflikt mit dem Mehrheitswillen zu geraten.

Die Responsivitätsforschung belegt, dass die Realität dem Anspruch einer responsiven Regierung in Deutschland nicht genügt. Eine Vielzahl von Studien zeigt, dass politische Entscheidungen überproportional häufig mit den Wünschen der wohlhabenden Bevölkerungsschichten übereinstimmen, und zwar völlig unabhängig davon, welche Partei gerade regiert.

Während Anliegen der oberen Einkommensgruppen eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, umgesetzt zu werden, haben die Wünsche der unteren Bevölkerungsschichten kaum Einfluss. Das bedeutet: Ist sich das reichste Prozent über eine bestimmte politische Richtung einig, wird diese mit hoher Wahrscheinlichkeit Realität. Sind sich hingegen die unteren Einkommensschichten in einem Thema besonders einig, hat das keine Auswirkungen, oder, schlimmer noch, die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung sinkt laut den Studien sogar leicht, je einiger sich die Armen sind (4).

Dieser Mechanismus zeigt sich in fast allen Politikfeldern, von Sozial- und Umweltpolitik über die Migrationspolitik bis hin zu Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik. Besonders stark klaffen die Meinungen beim Thema Außenpolitik auseinander. Hier unterscheiden sich die Ansichten des reichsten Prozents am deutlichsten vom Rest der Bevölkerung. Während sich große Teile der Bevölkerung gegen eine Eskalation in internationalen Konflikten aussprechen — wie beispielsweise einer sinnlosen und kostspieligen Kriegsbeteiligung im Krieg gegen Russland zur Unterstützung eines Nicht-NATO-Partners —, befürwortet das reichste Prozent genau solche Maßnahmen. Das liegt nicht daran, dass die Superreichen per se kriegslustiger wären, sondern daran, dass für sie Kriege ein äußerst lukratives Geschäft sind.

Doch wie funktioniert dieser Einfluss konkret? Und warum werden wirtschaftliche Interessen systematisch über die Bedürfnisse der Mehrheit gestellt? Um das zu verstehen, müssen wir uns die Mechanismen, mit denen Reichtum in politische Macht umgewandelt wird, im Detail anschauen.

Der Drehtüreffekt: Vom Spitzenpolitiker zum millionenschweren Vorstandsvorsitzenden und umgekehrt

Politische Macht ist in unserer Gesellschaft nicht unabhängig von wirtschaftlichen Interessen. Im Gegenteil: Die Grenzen zwischen Politik und Wirtschaft sind fließend, und genau das ist eines der größten Probleme unseres Systems. Ein zentrales Phänomen, das diesen Einfluss verdeutlicht, ist der sogenannte Drehtüreffekt. Er beschreibt den nahtlosen Wechsel von Spitzenpolitikern in hochdotierte Positionen in der Wirtschaft und umgekehrt. Wer heute noch Minister ist, kann morgen Vorstand eines milliardenschweren Konzerns sein. Und wer gestern noch Bankmanager war, sitzt heute in einem Ministerium, das über Finanzregulierungen entscheidet.

Dieses System hat fatale Folgen: Statt im Sinne der Allgemeinheit zu handeln, verfolgen viele Politiker bereits während ihrer Amtszeit die Interessen der Wirtschaft, oft mit dem Wissen, dass sie nach ihrer politischen Karriere mit einem gut bezahlten Posten in der Privatwirtschaft belohnt werden.

Gleichzeitig besetzen ehemalige Wirtschaftslenker zentrale politische Schaltstellen und gestalten Gesetze mit, die ihrem ehemaligen und zukünftigen Arbeitgeber zugutekommen. So entsteht eine Elite, die Politik nicht mehr für die Bevölkerung macht, sondern für sich selbst.

Ein Blick auf prominente Beispiele zeigt, wie tief dieses Problem verwurzelt ist:

Friedrich Merz, der bei Drucklegung des Buchs mittlerweile zum Bundeskanzler gewählte CDU-Chef, ist nicht nur Politiker, sondern war auch Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland, dem weltweit größten Vermögensverwalter. Ein Unternehmen, das massiv in globale Finanz- und Aktienmärkte eingreift und damit genau die wirtschaftlichen Strukturen aufrechterhält, die für die extreme Ungleichverteilung von Reichtum verantwortlich sind.

Jörg Kukies, einst Co-Vorsitzender von Goldman Sachs Deutschland, wechselte nahtlos in die Bundesregierung, erst als Staatssekretär im Finanzministerium, dann als Berater im Kanzleramt, und ab November 2024 ist Kukies Bundesfinanzminister. Ein Investmentbanker mit besten Verbindungen zur Finanzwelt — in Schlüsselpositionen der deutschen Politik. Es ist zur Zeit der Drucklegung des Buch noch unklar, welche Position er nach der Bundestagswahl 2025 innehaben wird.

Sigmar Gabriel, ehemaliger Vizekanzler und Wirtschaftsminister, wechselte nach seiner politischen Laufbahn in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank — jener Bank, die während der Finanzkrise durch riskante Spekulationen Milliarden verloren hatte und deren Machenschaften mit Steuergeldern gerettet wurden.

Mario Draghi, früherer Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) und ehemaliger Goldman-Sachs-Banker, wurde später italienischer Ministerpräsident und setzte dort genau die wirtschaftspolitischen Maßnahmen durch, die den Finanzmärkten und Großinvestoren zugutekamen.

Henry Paulson, ehemaliger CEO von Goldman Sachs, wurde Finanzminister der USA, ausgerechnet in der Zeit der Bankenrettung 2008, als Milliardenbeträge aus öffentlichen Kassen in die Finanzwelt gepumpt wurden.

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. In fast allen westlichen Demokratien zeigt sich das gleiche Muster: Banken und Großkonzerne sind eng mit der Politik verflochten. Sie sind nicht nur einfache Lobbyisten, sondern sitzen direkt an den Schaltstellen der Macht. Und genau hier liegt das Problem: Wir haben es mit einer Art Raubritter-System zu tun, das sich selbst erhält. Ein Politiker, der später für eine Bank oder einen Konzern arbeiten will, wird kaum Gesetze beschließen, die den Interessen dieser Unternehmen schaden. Im Gegenteil: Die Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik führt dazu, dass viele Reformen gar nicht erst diskutiert werden, weil deren Durchsetzung bestimmte Leute stören würde.

Durch den Drehtüreffekt entsteht eine unsichtbare Machtstruktur, die Demokratie nur noch zur Fassade macht. Bürger können zwar wählen, doch die wirklich wichtigen wirtschaftlichen Entscheidungen werden längst außerhalb demokratischer Prozesse getroffen. Wer Geld hat, bestimmt die Spielregeln — und die Politik sorgt dafür, dass sich daran nichts ändert.

Kapitalismus und Krieg: Die mächtigsten Branchen als Nutznießer

Die zuvor beschriebenen Konstruktionsfehler des Finanzsystems führen nicht nur zu extremer Ungleichheit und politischer Einflussnahme, sie erzeugen auch einen permanenten Wachstumszwang.

Doch endloses Wachstum ist unnatürlich. Kein Baum wächst unbegrenzt in den Himmel, keine Blume blüht ewig. Auch der Markt müsste eigentlich irgendwann an seine Grenzen stoßen.

Die Welt ist längst voll von Konsumgütern. Jeder, der in einer Industrienation lebt, besitzt alles, was er zum Leben braucht, und noch vieles mehr. Die Zahlen sprechen für sich: In Deutschland gibt es 48,5 Millionen zugelassene PKW auf 68,5 Millionen Volljährige (5). Statistisch besitzen also fast drei Viertel der Erwachsenen ein eigenes Auto. Der Markt ist gesättigt, die Konsumgesellschaft stößt in solch einem Moment an ihre Grenzen. Nach der Finanzkrise 2009 wurde die Autoindustrie deshalb mit der sogenannten Abwrackprämie gestützt, einer staatlich finanzierten Maßnahme, die Bürger dazu animierte, funktionierende Fahrzeuge zu verschrotten und neue Autos zu kaufen. Ein absurdes Konzept, das einzig und allein dazu diente, den Markt kurzfristig wieder anzukurbeln.

Dieses Muster zeigt sich immer wieder: Wenn die natürlichen Grenzen des Marktes erreicht sind, wird das Wachstum künstlich angeheizt. Doch irgendwann reichen solche Maßnahmen nicht mehr aus — und genau hier wird es gefährlich. Denn jetzt bleibt nur noch eine „Lösung“, die seit Jahrhunderten dieselbe ist: Krieg.

Geschäftsmodell Krieg

Kriege sind die letzte Möglichkeit, den durch Zins und Zinseszins aufgezwungenen Wachstums- und Renditezwang zu erfüllen. Denn ein Wirtschaftssystem, das auf ständigem Wachstum basiert, kann sich Stillstand nicht leisten. Die logische Konsequenz ist, alles wieder kaputt zu machen, um mit dem Wiederaufbau das Spiel von Neuem zu beginnen.

Kriege sind damit der ultimative Katalysator dieses unseligen Systems. Sie lösen den Wachstumszwang auf eine Weise, die sowohl geopolitische Interessen als auch wirtschaftliche Mechanismen bedient. Zerstörte Städte, zerbombte Straßen, ausgebrannte Fabriken — all das schafft einen künstlichen Bedarf an Bauleistungen, Rohstoffen und Infrastrukturmaßnahmen. Ein Land, das im Krieg verwüstet wurde, benötigt anschließend massive Investitionen, um wiederaufgebaut zu werden. Das bedeutet Geldflüsse in Milliardenhöhe für die Baubranche, die Industrie, die Finanzwirtschaft und natürlich für jene, die am Krieg selbst verdienen.

Doch nicht nur der Wiederaufbau ist ein Milliardengeschäft. Auch schon während eines Krieges rollt der Rubel: Eine Armee muss mit Nachschub versorgt werden, Waffen müssen produziert, Panzer gewartet, Raketen neu bestückt werden. Und genau hier zeigt sich der wohl zynischste Aspekt dieses Systems: Waffen sind eines der profitabelsten Geschäftsfelder der Welt. Während Autos oder Haushaltsgeräte jahrelang genutzt werden können, sind Waffen per Definition Verbrauchsgüter. Kein Produkt generiert eine derart konstante, vorhersehbare und hohe Nachfrage wie Kriegsgerät. Und genau deshalb ist die Rüstungsindustrie so lukrativ. Sie ist immun gegen Marktsättigung, denn ihre Produkte haben eine eingebaute, sehr kurze Ablaufzeit.

Das Mutterland des Kapitalismus hat Kriege deshalb zu seinem wichtigsten „Geschäftsmodell“ gemacht. Allein zwischen 1991 und 2022 führten die USA mindestens 251 militärische Interventionen durch, das entspricht durchschnittlich acht Interventionen pro Jahr — und das nach dem Kalten Krieg.

Dabei sind verdeckte CIA-Operationen und Putschversuche nicht einmal mitgezählt. Seit 1798 wurden insgesamt 469 militärische Einsätze vom US-Kongress anerkannt — ein klares Indiz dafür, dass militärische Interventionen in der US-amerikanischen Außenpolitik eine Konstante sind.

Die Zahlen stammen vom Congressional Research Service (CRS), einer Institution vergleichbar mit dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Unter dem Titel „Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2022“ dokumentiert der CRS die offiziellen Einsätze der US-Streitkräfte (6). Und nicht nur die Zahl der Einsätze verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung des Krieges für die USA, auch die schiere Größe des Militärs ist bezeichnend: Mit rund 3,2 Millionen Beschäftigten ist das US-Verteidigungsministerium der größte Arbeitgeber der Welt, was etwa ein Prozent (!) der US-Bevölkerung ausmacht (7).

So makaber es klingt: Für das Pentagon und die Rüstungsindustrie sind Waffen schlicht ein Produkt wie jedes andere. Es gibt Hersteller, es gibt Käufer, es gibt Nachfrage, und es gibt einen Markt. Während normale Konsumgüter über Jahre oder Jahrzehnte genutzt werden, haben Waffen einen entscheidenden „Vorteil“ für die Produzenten: Sie werden nicht lange aufbewahrt, sondern schnell verbraucht. Eine Bombe wird einmal abgeworfen, und schon muss eine neue her. Ein Panzer hält eine gewisse Anzahl an Gefechten aus, dann braucht es Ersatzteile oder einen neuen. Das bedeutet: Der Nachschub an Aufträgen ist garantiert.

Und das Beste für die Hersteller? Die Käufer, also Regierungen, müssen das Geld nicht aus eigener Tasche zahlen. Sie greifen auf die wohl bequemste Finanzierungsquelle zurück: das Steuergeld ihrer Bürger. Während Schulen und Krankenhäuser in vielen Ländern unterfinanziert sind, sprudeln die Budgets für neue Waffensysteme fast unaufhörlich. Wichtig für die Bereitschaft der Bürger, diese Kriege zu finanzieren, ist die Kriegspropaganda an der Heimatfront. Mit der Rolle der Medien werden wir uns deshalb ausführlich in Kapitel 4 beschäftigen.

Panzer, Jets und Raketen: Das gigantische Geschäft mit dem Krieg

2023 erreichten die weltweiten Rüstungsausgaben die astronomische Summe von 2,33 Billionen US-Dollar. Deutschland rangiert dabei auf Platz fünf der größten Waffenexporteure und hält einen Anteil von 5,6 Prozent am weltweiten Export konventioneller Waffen (8).

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die Dimensionen dieser Aufrüstung ist die Beschaffung der F-35-Kampfjets. Derzeit betreibt das US-Militär etwa 450 dieser Tarnkappenjets, doch in den kommenden Jahren soll die Flotte auf 2.500 Maschinen ausgebaut werden — mit einer langfristigen Instandhaltungskostenrechnung von gigantischen 1,3 Billionen US-Dollar (9). Auch Deutschland zieht mit: Im März 2022 entschied die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht den Kauf von 35 dieser Kampfjets für rund 10 Milliarden Euro, das entspricht unglaublichen 286 Millionen Euro pro Flugzeug.

Wie das renommierte Friedensforschungsinstitut SIPRI zeigt, haben die USA in den vergangenen fünf Jahren ihre Rüstungsexporte in den europäischen Raum drastisch erhöht : von 35 Prozent auf 55 Prozent (10). Ihr globaler Anteil an den weltweiten Waffenexporten stieg von 34 Prozent auf 42 Prozent. Europa ist mittlerweile für etwa ein Drittel aller weltweiten Waffenlieferungen verantwortlich.

Wenn es darum geht, den Krieg der Bevölkerung zu „verkaufen“, wenden Politik und Medien stets die sogenannte Salamitaktik an. Denken Sie an den Ukrainekrieg: Bei den anfänglich versprochenen 5.000 Helmen ist es nicht geblieben, 37 Milliarden Euro hat Deutschland bis November 2024 in den Ukrainekrieg gesteckt (11) — euphemistisch als „Sondervermögen“ bezeichnet. In Wahrheit sind es Schulden, die am Ende Sie und ich bezahlen. Demgegenüber stehen fette Gewinne der Rüstungsunternehmen. Aktien von Rheinmetall haben beispielsweise im Jahr 2023 um 54 Prozent zugelegt (12). Wer Ende 2022 einen Betrag von 1.000 Euro in Rheinmetall-Aktien investiert hat, hatte Ende 2023 über 1.500 Euro. Wer Aktien für eine Million gekauft hat, hat nach einem Jahr 500.000 Euro mehr. Im kapitalistischen System gehören deshalb Investitionen in Rüstungsfirmen zu den lukrativsten Investments überhaupt. Wer in Aktien dieser Branche investiert, schlägt den DAX und den Dow Jones bei Weitem — vom Sparbuch ganz zu schweigen (13).

Wir sehen also: In einem Wirtschaftssystem, das permanentes Wachstum benötigt, sind Kriege das ultimative Geschäftsmodell.

Man könnte nun in Verführung geraten und mit dem Finger auf die „Bonzen“ zeigen. „Die da oben“ sind also schuld, weil sie sich die Taschen vollstopfen. Doch ganz so einfach ist es leider nicht.

Denn Kriege sind Wirtschaftspolitik mit anderen Mitteln. Und die Abhängigkeit der Gesellschaft vom Finanzsystem sorgt dafür, dass dieser Mechanismus auch von einfachen Bürgern nicht hinterfragt, sondern sogar aktiv gestützt wird. Der Grund dafür ist die Lohnabhängigkeit, in die das System die Menschen gezwungen hat, und das Schreckgespenst der Arbeitslosigkeit. In unserer Gesellschaft ist die Weltanschauung „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ tief verankert. Genau diese Denkweise führt dazu, dass Kriege nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus sozialer Perspektive „notwendig“ erscheinen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommentierte die Waffenlieferungen an die Ukraine wie folgt:

„Das ist ein gutes Geschäft. (…) Und deshalb sollten wir auch weitermachen. Nicht zuletzt weil wir wissen, dass das meiste Geld in den USA ausgegeben wird. Wir kaufen Waffen in den USA, um die Ukraine zu unterstützen. Das sichert Arbeitsplätze in Amerika und macht uns alle sicherer“ (14).

In Regionen mit starker militärischer Präsenz oder Zweigstellen der Rüstungsindustrie werden Friedensinitiativen von der Bevölkerung nicht selten kritisch gesehen. Wer etwa in einer Stadt lebt, deren wirtschaftliches Überleben von einer nahegelegenen Militärbasis oder einem Rüstungsunternehmen abhängt, betrachtet den Ruf nach Abrüstung mit gemischten Gefühlen. Das zeigt sich zum Beispiel in Ramstein, wo Demonstrationen gegen den Drohnenkrieg auf Widerstand in der Bevölkerung stoßen. Der Grund? Viele Menschen fürchten um ihre Jobs. Die gleichen Argumente werden in der deutschen Rüstungsindustrie angeführt: „Kriege mögen Menschenleben fordern — aber sie schaffen auch Arbeitsplätze.“ Und Arbeitsplätze in Deutschland zählen offensichtlich mehr als Menschenleben in anderen Ländern.

Das ist die perverse Logik eines Systems, das sich nur durch permanente Expansion aufrechterhalten kann. Und wenn Wachstum nicht mehr durch Innovation oder friedliche Märkte erzielt werden kann, dann eben durch Zerstörung.

Beispiel aus der Geschichte: Der Zweite Weltkrieg — ein „Bombengeschäft“

Der Zweite Weltkrieg war nicht nur ein ideologisch motivierter Konflikt, sondern auch ein riesiges Geschäft. Neben deutschen Unternehmen verdienten an der Aufrüstung und Kriegsführung auch internationale Konzerne, insbesondere aus den USA. Während Adolf Hitler sich als Gegner der westlichen Demokratien inszenierte, finanzierten einige der mächtigsten Banken und Industriekonzerne aus den USA und Großbritannien seinen Aufstieg, weil sie darin ein lukratives Geschäft sahen.

Die Liste der Unternehmen, die direkt oder indirekt vom Zweiten Weltkrieg profitierten, liest sich wie ein Who’s who der Finanz- und Industriewelt. Die Investmentbank JP Morgan finanzierte sowohl die Aufrüstung Deutschlands als auch die britische und französische Seite. Standard Oil, das Ölimperium der Rockefellers, lieferte trotz des Krieges weiterhin Öl an das Deutsche Reich, teilweise über neutrale Länder wie Spanien. General Electric war direkt an der Produktion kriegswichtiger Technologien beteiligt, während IBM mit seinen Lochkartensystemen half, das deutsche Verwaltungs- und Erfassungswesen, inklusive der Effizienz der Konzentrationslager, zu optimieren (15).

Doch nicht nur die Vorbereitungen auf den Krieg waren ein Geschäft. Auch der Krieg selbst wurde zu einem Finanzierungsmodell. Die USA ließen sich ihre militärische Unterstützung der Alliierten durch das sogenannte Lend-Lease-Programm gut bezahlen. Während die europäische Infrastruktur in Trümmern lag, hatte die amerikanische Industrie volle Auftragsbücher. Nach Kriegsende waren die USA wirtschaftlich und finanziell gestärkt, während die restliche Welt verschuldet war (16).

Der Zweite Weltkrieg war also nicht nur eine menschliche Katastrophe, sondern auch ein Beispiel dafür, wie Kriege zu ökonomischen Wachstumsmodellen werden. Wer die Geschichte der Kriegsfinanzierung kennt, versteht besser, warum Kriege kein Zufall sind, sondern oft ein Ergebnis knallharter Wirtschaftsinteressen.

Elisa Gratias im Gespräch mit Björn Gschwendtner

Hier können Sie das Buch bestellen: Krasser Guru Verlag