Wandel durch Annäherung

Auch wenn man es sich heute kaum mehr vorstellen kann, war es einst die SPD, die mit der Entspannungspolitik Hoffnungen auf ein Europa der Freundschaft entstehen ließ — leider nicht, ohne sie auch wieder zu enttäuschen.

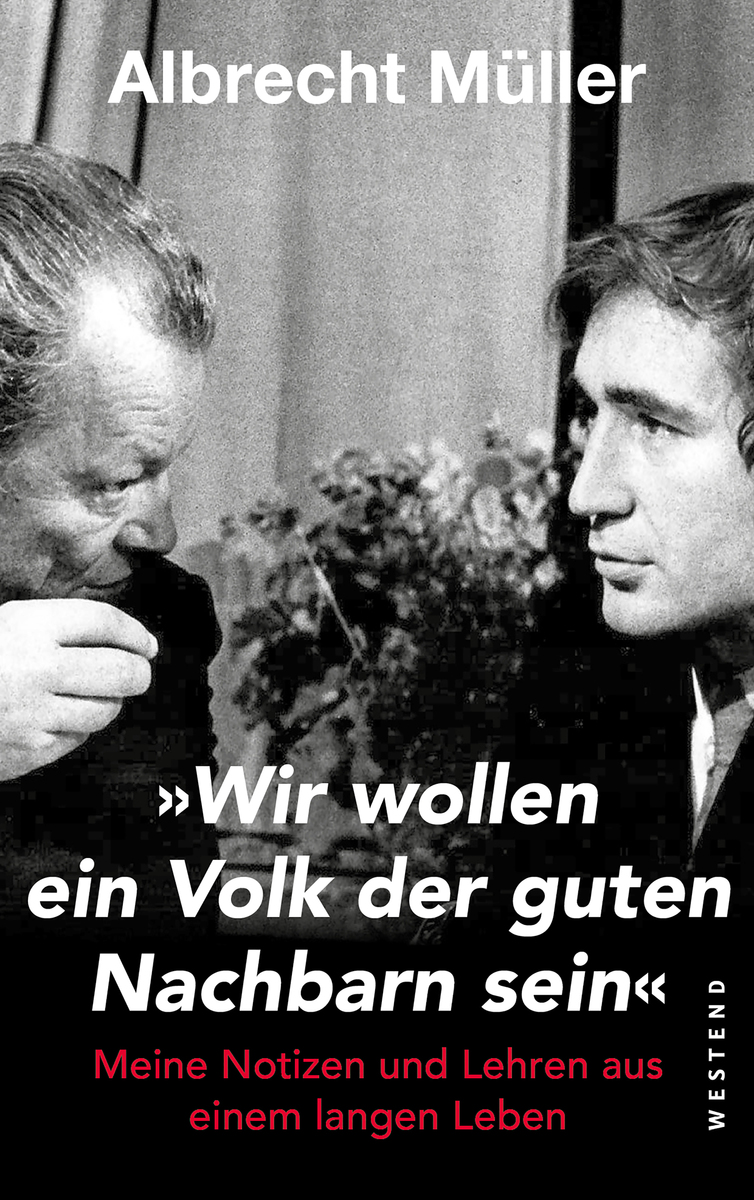

Von den neuen Überlegungen zum Verhältnis zwischen West und Ost berichteten Willy Brandt und sein Pressesprecher Egon Bahr im Sommer 1963 auf einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing. „Wandel durch Annäherung“ hieß die damals von ihnen präsentierte Formel. Damit war gemeint, dass man im damaligen Westen eine Veränderung im Osten, also in der DDR, in der Sowjetunion, in der Tschechoslowakei, in Polen, in Ungarn und so weiter, erreichen wollte und erwartete, wenn die fanatische Konfrontation durch Zusammenarbeit ersetzt würde, eben Annäherung. Bemerkenswert ist der Akzent, Wandel im Osten zu erreichen. Eigentlich hätten ja Annäherung und Zusammenarbeit auch schon gereicht. Aber der Hinweis darauf, dass es ein Ziel sei, den Osten zu verändern, ist typisch für die Vorherrschaft des westlichen Denkens. Exklusivauszug aus „‚Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein‘: Meine Notizen und Lehren aus einem langen Leben“.

Aus diesen Ansätzen wurde dann — zunächst vorsichtig beginnend mit der Regierungsbeteiligung der SPD in der Großen Koalition ab 1966 und im Streit mit dem damaligen Bundeskanzler Kiesinger und der CDU/CSU — die neue Ostpolitik. Das sollte heißen: Verständigung, Versöhnung und dann Vertrags-, Entspannungs- und Friedenspolitik.

In der damaligen Großen Koalition, also zwischen Dezember 1966 und dem Oktober 1969, ging es teilweise voran mit Verständigung und Kooperation, teilweise war es ausgesprochen schwierig. Man merkte, dass zwei in Bezug auf das Ost-West-Verhältnis sehr verschieden denkende und geprägte Parteien am Regierungsruder waren.

Kennzeichnend für die Schwierigkeit war eine Wortschöpfung: „Kambodschieren“. Die DDR versuchte damals, in möglichst vielen Ländern Botschaften zu etablieren und damit den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik-West zu unterlaufen. CDU und CSU vertraten damals in der Kiesinger-Brandt-Regierung nach wie vor die sogenannte Hallstein-Doktrin, also die Auffassung, dass die Bundesrepublik in einem solchen Fall ihren Botschafter zurückziehen solle.

Darüber gab es zwischen den beiden Koalitionspartnern immer wieder Streit. Kambodscha war ein solcher Fall. Am 8. Mai 1969 wurde die DDR von Kambodscha völkerrechtlich anerkannt. Die DDR eröffnete daraufhin eine Botschaft in Phnom Penh. Kambodscha war das erste nichtsozialistische Land, das die DDR voll diplomatisch anerkannt hatte. Deshalb die Wortprägung „Kambodschieren“.

Es gab weltpolitisch betrübliche Ereignisse, die die neue Ostpolitik ins Herz trafen. Ein solches Ereignis war die militärische Intervention der Sowjetunion und der Warschauer-Pakt-Staaten in der CSSR gegen die dortige Bewegung des Reformkommunisten Alexander Dubcek.

Damals, im August 1968, war ich gerade Redenschreiber des Bundeswirtschaftsministers Karl Schiller geworden. Am 21. August 1968 hatte mich der Parlamentarische Staatssekretär Schillers, Klaus-Dieter Arndt, zur Besprechung eines Redeentwurfs zu sich kommen lassen. Mit ihm verband mich eine besondere Beziehung, weil wir ihn im Frühsommer dieses Jahres vom Münchner Wirtschaftspolitischen Club, dessen Sprecher ich damals war, zu einem Vortrag und einer Diskussion nach München eingeladen hatten und dies wiederum der Anlass dafür war, dass Klaus-Dieter Arndt im Auftrag seines Ministers Schiller bei mir anfragte, ob jemand aus dem Wirtschaftspolitischen Club Redenschreiber des Bundeswirtschaftsministers, also seines Chefs, werden wolle — was ja dann auch geschah. Ab August 1968 war ich dann Redenschreiber des Bundeswirtschaftsministers.

Mitten in die Besprechung des Redeentwurfs bei Klaus-Dieter Arndt platzte seine Sekretärin mit einem sogenannten Ticker, einer über den Fernschreiber eingehenden dpa-Meldung. Der Inhalt der Meldung: Truppen des Warschauer Pakts hatten in Prag interveniert. Das war ein harter Schlag. Aber Klaus-Dieter Arndt, der übrigens jenseits des normalen Amtes als Parlamentarischer Staatssekretär für den Ausbau des innerdeutschen Handels zuständig war, sagte nur: „Wir machen weiter.“

Die Bundestagswahl 1969 war entscheidend für den Beginn der Entspannungspolitik. Ich hatte, wie schon skizziert, das Glück, ab August 1968 mit dabei zu sein, zunächst als Redenschreiber des Bundeswirtschaftsministers; dann war ich, beauftragt von Karl Schiller, beteiligt an der Planung des Wahlkampfes 1969 in einem Wahlkampfteam der SPD und nach der Wahl verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der SPD.

Der am 21. Oktober 1969 gewählte Bundeskanzler Brandt verkündete im Deutschen Bundestag bei seiner ersten Regierungserklärung am 28.10.1969 die Parole:

„Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein … im Innern und nach außen.“

Gute Nachbarn von allen, nicht nur von Franzosen, auch von den Polen, auch von den Holländern und den Tschechen — und den Russen. Die neue Ostpolitik wurde, wie schon erwähnt, ab 1970 in Verträgen mit Moskau und mit Warschau und anschließend mit Prag praktisch umgesetzt. In den Verträgen wurde der sogenannte Gewaltverzicht erklärt und vereinbart. Dann kamen die neuen Partner 1975 in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der KSZE, zusammen. Daraus wurde später die OSZE.

Es gab immer wieder Rückschläge — zum Beispiel wie schon geschildert im August 1968 die militärische Intervention der Sowjetunion und anderer Staaten des Warschauer Paktes in Prag, zum Beispiel die sogenannten SS-20 der Sowjetunion und die Antwort: die Nachrüstung. Aber insgesamt kamen der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen West und Ost voran. Diese Politik fand dann 1989 mit dem Mauerfall und 1990 mit der Charta von Paris einen krönenden Abschluss.

Übrigens, wenn Sie diesen Ablauf beachten, dann werden Sie auch verstehen, warum man es schlicht für Geschichtsfälschung halten muss, wenn heute immer wieder behauptet oder insinuiert wird, der Kalte Krieg sei erst 1989 mit dem Mauerfall beendet worden. Es gab die erwähnten Rückschläge, aber das Verhältnis zwischen West und Ost und Ost und West war schon seit Mitte der Sechzigerjahre und spätestens seit 1969 auf Entspannung und Sich-Verstehen ausgerichtet.

Zurück zur Charta von Paris. Die Präambel wäre auch heute noch oder wieder wegweisend:

„Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sind in einer Zeit tiefgreifenden Wandels und historischer Erwartungen in Paris zusammengetreten. Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Wir erklären, daß sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen werden. Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit. Durch den Mut von Männern und Frauen, die Willensstärke der Völker und die Kraft der Ideen der Schlußakte von Helsinki bricht in Europa ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit an.“

Die treibende Kraft der Entspannungspolitik war in Deutschland und in Europa die Sozialdemokratie. In Österreich, in Deutschland, in Schweden. Heute kaum zu glauben. Wie sehr das damals jedenfalls für Deutschland galt, belegt das Berliner Grundsatzprogramm der SPD von 1989. Es ist wegweisend und aktuell, und zwar derart, dass die SPD heute davon nicht mehr viel wissen will.

Das wird besonders sichtbar daran, dass ihr Verteidigungsminister davon schwadroniert, unser Land müsse kriegstüchtig werden.

Die Parteitagsdelegierten der SPD trafen sich am 20. Dezember, also anderthalb Monate nach dem Mauerfall in Berlin, zur Verabschiedung dieses neuen Grundsatzprogramms, des Berliner Grundsatzprogramms. Ich war damals Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD-Bundestagsfraktion und hatte die Aufgabe übernommen, mit Egon Bahr zusammen an der Endfassung des Berliner Programm-Entwurfs zu arbeiten. Das betraf auch den sicherheitspolitischen und außenpolitischen Teil. Viele Zeitgenossinnen und Zeitgenossen kennen und wissen nicht, was in diesem Programm steht. Deshalb zitiere ich einige wichtige Aussagen. Schon die Überschrift des einschlägigen Kapitels weist den Weg: III. Frieden in gemeinsamer Sicherheit.

Ich zitiere aus dem Text:

„Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein; dies gilt erst recht im Zeitalter atomarer, chemischer und biologischer Massenvernichtungswaffen.“

„Frieden bedeutet nicht nur das Schweigen der Waffen, Frieden bedeutet auch das Zusammenleben der Völker ohne Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung. Friedenspolitik umfasst auch Zusammenarbeit der Völker in Fragen der Ökonomie, Ökologie, Kultur und Menschenrechte.“

Und weiter im Berliner Grundsatzprogramm der damaligen SPD:

Gemeinsame Sicherheit

„Ost und West haben den Versuch, Sicherheit gegeneinander zu errüsten, mit immer mehr Unsicherheit bezahlt.“

Ein wahres Wort auch für heute. Aber völlig verdrängt. Weiter:

„Kein Land in Europa kann heute sicherer sein als der mögliche Gegner. Jeder muss also schon im eigenen Interesse Mitverantwortung übernehmen für die Sicherheit des anderen. Darauf beruht das Prinzip gemeinsamer Sicherheit. Es verlangt, dass jede Seite der anderen Existenzberechtigung und Friedensfähigkeit zubilligt.“

Wegweisende Sätze sind das. Und weiter geht’s:

„Unser Ziel ist es, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen.“

Sie haben richtig gelesen: Nicht nur der Warschauer Pakt, auch die NATO soll auf- und abgelöst werden durch eine europäische Friedensordnung. Das ist jedenfalls das Ziel. Wer von den Offiziellen will heute davon noch etwas wissen? Niemand, und das kennzeichnet auch den Rückschritt, den wir seit 1989 hinter uns haben. Statt die NATO aufzulösen, wurde sie nach Osten ausgedehnt. Und damit wurde die Chance, eine gesamteuropäische Friedensordnung zu schaffen, vertan.

„Der Umbruch in Osteuropa verringert die militärische und erhöht die politische Bedeutung der Bündnisse und weist ihnen eine neue Funktion zu: Sie müssen, bei Wahrung der Stabilität, ihre Auflösung und den Übergang zu einer europäischen Friedensordnung organisieren. Dies eröffnet auch die Perspektive für das Ende der Stationierung amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte außerhalb ihrer Territorien in Europa.“

Damals, im Dezember 1989, hatte die SPD den Mut, das Ende der Stationierung amerikanischer Truppen in Deutschland und Europa als etwas Erstrebenswertes zu fordern. Heute würden die Regierenden nicht einmal im Traum so etwas zu denken wagen.

Weiter mit dem Berliner Programm:

„Die Bundeswehr hat ihren Platz im Konzept gemeinsamer Sicherheit. Sie hat ausschließlich der Landesverteidigung zu dienen.“

„Die Europäische Gemeinschaft ist ein Baustein einer regional gegliederten Weltgesellschaft. Sie ist eine Chance für den Frieden und die soziale Demokratie. Ganz Europa muss eine Zone des Friedens werden.“

Ganz Europa!

Dann heißt es weiter zu Europa:

„Die Europäische Gemeinschaft soll durch eine gemeinsame Außenpolitik dem Frieden dienen, ihren Völkern in internationalen Beziehungen mehr Gewicht verleihen und der Konfrontation der Weltmächte entgegenwirken. Die historische Perspektive der EG liegt nicht darin, eine eigene Vormachtrolle zu übernehmen. Statt in militärischer Stärke findet sie ihre Identität als weltweit gefragter Partner für Handel und Industrie, für Technik und Wissenschaft, für eine intakte Umwelt und eine dauerhafte Entwicklung der Dritten Welt.“

So und ähnlich geht es weiter. Heute haben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Anlass genug, sich dafür zu schämen, dass die eigene Partei ihre eigenen Erkenntnisse und Willenserklärungen seit 1990 so außer Acht gelassen hat. Verraten — könnte man ohne bösen Willen und Übertreibung sagen.

Hier können Sie das Buch bestellen: „ 'Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein': Meine Notizen und Lehren aus einem langen Leben“