Weiße sind wichtig

Es ist schwer, mit weißen Menschen über Rassismus zu sprechen, und zugleich von grundlegender Bedeutung, da nur diese die Macht haben, die Ungerechtigkeit zu überwinden.

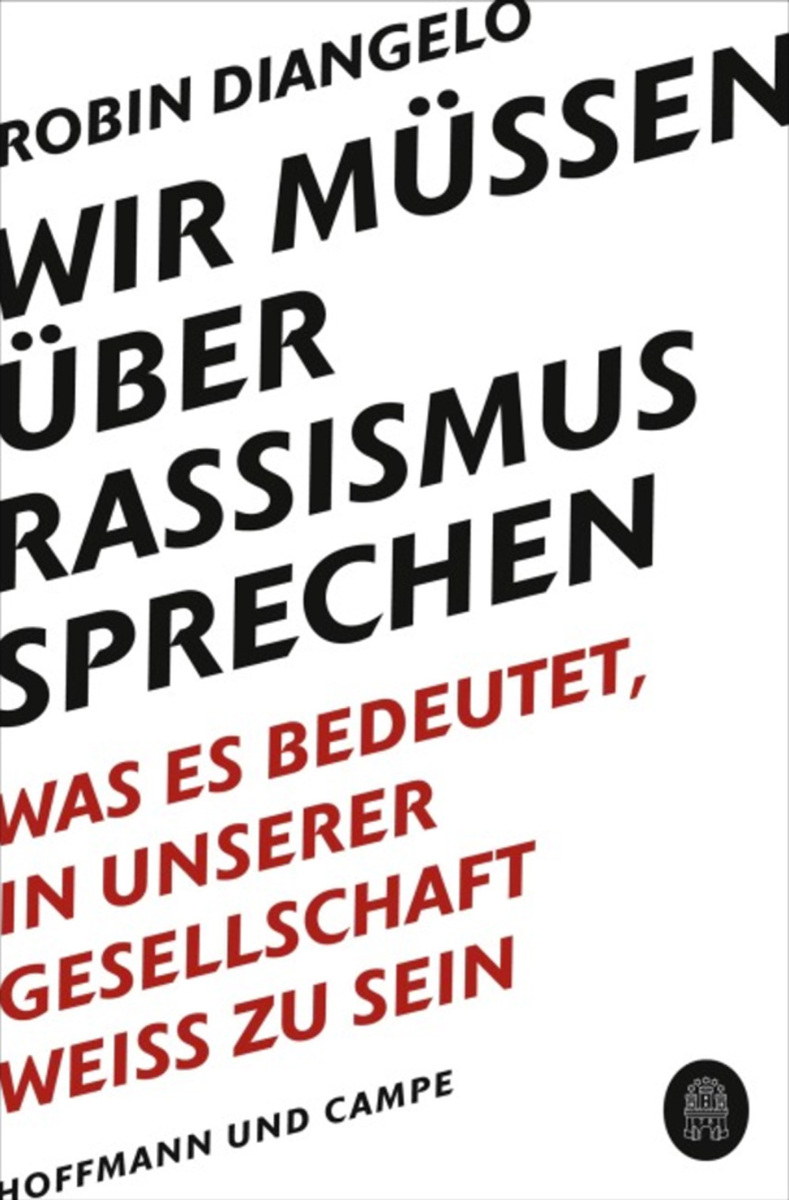

Ihr ganzes Leben lang glaubte unsere Autorin, sie sei die Offenheit und Toleranz in Person und sie lebe in einer gerechten Gesellschaft. Feminismus und Rassismus waren für sie Begriffe, die in einer Zeit vor ihr von Bedeutung waren und sie verstand nicht, warum manche — oft selbstgerechte und dogmatische — Mitmenschen immer noch darüber „schwafelten“. Sie hörte nicht wirklich zu, was sie sagten. Je eindringlicher jemand auf sie einredete, desto mehr Widerstand spürte sie in sich. Was ging sie das an? Als Frau hatte sie studiert, arbeitete als selbstständige Übersetzerin und Autorin und veröffentlichte immer öfter eigene Artikel in verschiedenen Online- und Printmagazinen. Sie lebte als Ausländerin in Frankreich und Spanien und hatte Freunde aus aller Welt und verschiedenster Hautfarben. Irgendwann passierte es immer öfter, dass — interessanterweise ausschließlich weiße — Freunde sie auf ihre rassistische Ausdrucksweise aufmerksam machten. Ihre Scham versteckte sie hinter genervten Verteidigungsversuchen. Bis sie sich im Rahmen eines Friedensprojekts mit einer Frau aus dem Sudan anfreundete, die in Großbritannien lebt und ihr ganz ohne Vorwürfe oder Beschämung — dafür oft mit viel Humor — von ihren Erfahrungen mit Weißen wie ihr erzählte. Und da fiel unserer Autorin ein Buch in die Hand, das seit Jahren in ihrem Regal stand, nachdem sie es aus einem Schuldgefühl heraus bestellt hatte: „Wir müssen über Rassismus sprechen — Was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein“ von Robin Diangelo, einer weißen Soziologin. Nun las sie es aus Neugierde statt Pflichtgefühl und fand darin vor allem eines: mehr Verständnis für sich selbst, ihre weißen und — noch viel wichtiger — nicht weißen Mitmenschen und damit die große Bedeutung des Themas für die Mehrheit der Menschen auf dieser Welt und eine friedliche Gesellschaft. Doch wie sollte sie nun als Weiße darauf aufmerksam machen, ohne an denselben Widerständen abzuprallen, auf die ihre Freunde zuvor bei ihr gestoßen waren? Ein Versuch.

Eigentlich ist mir Rassismus egal. Es regt mich sogar eher auf, wenn Menschen mit Political Correctness um die Ecke kommen und Sprachpolizei spielen, als wäre ich Rassistin, wenn ich unbedarft ein Wort verwende, das früher abwertend benutzt wurde, wie im Deutschen das Wort „Farbige“, „Dunkelhäutige“ oder „Mischling“. Sie klingen doch neutral. Und dieses dämliche „of Color“ klingt im Deutschen einfach so künstlich, dass ich mich auch davor sträube, es zu verwenden.

Dennoch möchte ich inzwischen mehr auf meine Ausdrucksweise achten und das Thema Rassismus neugierig beobachten, und zwar nicht bei anderen, sondern bei mir. Denn genau das ist das Problem: Diejenigen, die vom Rassismus betroffen sind, sind nicht wir Weißen. Mir war es bisher egal, weil ich nicht betroffen bin, so einfach ist das.

Dazu kommt noch, dass in unserem Weltbild Rassisten zu den bösesten und monströsesten Menschen gehören, die wir uns vorstellen können. Sprich: Ich weigere mich, mit diesen Menschen in eine „Kategorie“ gesteckt zu werden. Dasselbe Wort für mich und diese Unmenschen zu verwenden, die Menschen mit anderen Hautfarben und anderer Ethnien einst als Sklaven hielten und heute offen abwerten, zusammenschlagen und Schlimmeres.

Sehnsucht nach kultureller Vielfalt

Ich sehnte mich in meiner ostdeutschen Heimatstadt immer nach mehr kultureller Vielfalt, fand die ganzen weißen Gesichter in der Schule und an der Uni langweilig. In der Grundschule gehörte Mai zu meinen Freundinnen. Ihre Eltern waren mit ihr und den Geschwistern aus Vietnam geflüchtet.

Als junge Erwachsene hatte ich dann Freunde aus afrikanischen Ländern. Zuerst Ayo aus Nigeria, als ich noch in Deutschland wohnte. Wahrscheinlich zog es mich auch deshalb in die Welt hinaus. Später in Frankreich freundete ich mich mit Johan und Rudy aus der Elfenbeinküste, Steve aus Burkina Faso und Habib aus Kamerun an. Ihre Kultur und ihre offene Fröhlichkeit faszinierten mich. Ich ging mit ihnen zu den Rhythmen ihrer Musik tanzen und fühlte mich als einzige Weiße in der afrikanischen Disko mit dem unpassenden Namen Havanna unwohl. Die Frauen schienen mich nicht zu mögen. Oder vielleicht war das auch nur meine Angst.

Mit dabei war meine französische Freundin Sara: Ihr Vater stammt aus Vietnam, ihre Mutter von La Réunion, einer Insel bei Madagaskar. Sie hatte ein asiatisches Gesicht mit wilden Afrolocken. Als ich mit dreißig Jahren nach Spanien zog, beschränkte sich mein Freundeskreis wieder mehr auf Weiße, wobei meine zwei mexikanischen Freunde Ausnahmen sind und mir auch schon von ihren Erfahrungen mit Diskriminierung in Spanien erzählten.

Und hier kommt nun der springende Punkt: Wie gehe ich mit ihren Erzählungen um? Lausche ich aufmerksam? Tue ich sie ab? Beschwichtige ich sie? Um diese Fragen geht es unter anderem auch bei Rassismus. Und das war mir nicht klar, bis ich das Buch „Wir müssen über Rassismus sprechen — was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein“ las.

Seitdem kommt Demut auf. Denn in diesem Buch schreibt die weiße Autorin Robin Diangelo genau über dieses Missverständnis, dass weiße, progressive, humanistische Menschen unbewusst strukturellen Rassismus miterhalten, aus dem einfachen Grund, weil sie es nicht merken und nicht darüber sprechen können, da es sofort Scham, Schuld und Abwehr in ihnen auslöst.

Die Autorin geht dabei sehr einfühlsam gegenüber den Weißen vor.

Gute Menschen und schlechte Menschen

„Wer der Meinung ist, nur schlechte Menschen, die andere aufgrund der ‚Rasse‘ bewusst verletzen wollten, könnten rassistisch handeln, muss zwangsläufig empört auf jegliche Unterstellung reagieren, er selbst sei an Rassismus beteiligt. Aufgrund dieser Einstellung muss man natürlich das Gefühl haben, zu Unrecht eines grässlichen Verhaltens beschuldigt zu werden, und selbstverständlich würde man sich und seinen guten Charakter verteidigen wollen (…)

Wenn ich Rassismus jedoch als System begreife, in das ich hineinsozialisiert werde, kann ich das Feedback auf meine unter Rassenaspekten problematischen Denk- oder Verhaltensmuster als hilfreiche Möglichkeit sehen, einen Lern- und Entwicklungsprozess in Gang zu setzen.

Wir reagieren in der Regel mit Wut und Verleugnung statt mit Dankbarkeit und Erleichterung (…). Auch wenn solche Momente zunächst schmerzlich sind, können wir sie erst als wertvoll erleben, sobald wir akzeptiert haben, dass Rassismus unvermeidlich und es unmöglich ist, ihm völlig zu entkommen, weil wir problematische Vorstellungen und Verhaltensweisen in Bezug auf ‚Rassen‘ entwickelt haben.“ (Seite 29)

Das Buch handelt nicht davon, wie dunkelhäutige Menschen sich in weiß dominierten Gesellschaften fühlen, sondern davon, wie Weiße sich fühlen, wenn das Thema Rassismus und Diskriminierung anderer Ethnien angesprochen wird.

Gerade weil wir Rassismus verurteilen, fällt es uns so schwer hinzuschauen, wo wir selbst Vorurteile und diskriminierende Verhaltensweisen in uns haben. Die Autorin ist Amerikanerin und hat es vor allem für Amerikaner geschrieben. Für andere Länder wie Deutschland schlägt sie vor, „Afroamerikaner“ durch „Einwanderer“ oder „Migranten“ zu ersetzen, in Spanien wären es vielleicht Latinos und in Frankreich die Nachfahren von Einwanderern den ehemaligen Kolonien, also Algerien, Tunesien, Marokko. Dazu erklärt sie:

„Dass Weiße die rassistisch geprägten Realitäten leugnen, die Menschen of Color schildern, ist ein Muster, dass außerhalb der Vereinigten Staaten ebenso zu finden ist wie in den USA. (…) Nehmen Sie die nötigen Anpassungen vor und ersetzen Sie beispielsweise ‚Afroamerikaner‘ durch ‚Migranten‘, aber nehmen Sie den allgemeinen Rahmen, den ich hier darlege und fragen Sie nicht: ‚Trifft er hier zu?‘, sondern: ‚Wie trifft er hier zu?‘ Das verlagert die Verantwortung und eröffnet die Möglichkeit zu einem Handeln, das uns einer für alle Bevölkerungsgruppen gerechten Gesellschaft näher bringt.“ (Seite 17)

Der Wendepunkt

Warum habe ich das Buch nun gelesen, wenn mir doch das Thema nicht besonders wichtig war? Weil es eine Frau gibt, die mir wichtig ist und mit der ich mich gern anfreunden wollte und inzwischen auch habe. Ihr Name ist Rana, sie kommt aus dem Sudan und ist Muslimin. Wir lernten uns letzten Sommer kennen. Ich mag ihre Art, ihren Humor und ja, mich fasziniert auch, dass sie aus einem mir so fremden Land kommt. Ich bin neugierig.

Rana ist Zahnärztin. Das überraschte mich — nur für einen Moment, denn natürlich weiß mein Verstand, dass es überall gebildete Menschen gibt. Doch wie viele Menschen mit anderer Hautfarbe und vor allem auch aus anderen, vor allem muslimischen Ländern, also die nicht in Europa oder einem anderen Industrieland geboren wurden, kenne ich, die in meiner Kultur solche „angesehenen“ Berufe ausüben? Wie viele kenne ich aus Filmen oder Serien? Und das ist es, was Robin Diangelo meint:

Wir erhalten von Klein auf Falschinformationen über Menschen anderer Kulturen. Und diese prägen uns, ob wir wollen oder nicht.

„Bedenkt man das moralische Urteil, das wir über Menschen in unserer Gesellschaft fällen, die wir für Rassisten halten, ergibt die Notwendigkeit, unseren eigenen Rassismus — sogar vor uns selbst — zu leugnen, durchaus Sinn. (…) Sicher geben manche Weiße ihren Rassismus ausdrücklich zu. Diese Weißen leben gewissermaßen bewusster und ehrlicher in Hinblick auf ihre Vorurteile als diejenigen von uns, die sich für aufgeschlossen halten, die aber nur selten kritisch über ihre eigenen Vorurteile und Ausdrucksformen nachgedacht haben.“ (Seite 83 und 84)

Wenn in den Nachrichten die ganze Zeit arabische Menschen mit Terrorismus und radikalen Islamisten gleichgesetzt werden, hat das Auswirkungen auf meine Wahrnehmung dieser Menschen, umso stärker, je weniger ich mir diese Wirkung eingestehen will. Gerade medienkritische Leute wie meine Arbeitskollegen von Manova und unsere Leser wissen darum, wenn es um andere Themen geht.

Corona und Rassismus

Corona war für mich der Augenöffner. Auf einmal gehörten wir als Zweifler am offiziellen Narrativ des „Killervirus“ zu den diffamierten und diskriminierten Menschen. Diese Zeit ist nun vorbei und wir fordern Aufarbeitung von unseren Mitmenschen — und sind schockiert, dass diese nicht so erfolgt, wie es nötig wäre.

Für mich greift hier derselbe Mechanismus, den Robin Diangelo beim Rassismus als „weiße Fragilität“ oder weiße Empfindlichkeit bezeichnet. Abwehr und Rechtfertigung oder ein Abwinken im Sinne von „Das ist doch nun vorbei und irgendwann ist doch auch mal gut. Warum könnt ihr nicht einfach nach vorne schauen und müsst immer wieder von dem Thema anfangen?“

Das Buch von Diangelo gibt allen Coronamaßnahmenkritikern die Gelegenheit, ihre Mitmenschen besser zu verstehen. Plötzlich stehen sie beim Thema Rassismus auf der „anderen Seite“ — sie selbst sind diejenigen, die abwehren und nicht darüber sprechen wollen, weil es ihnen unwichtig erscheint. Nur denken viele, es ist tatsächlich nicht wichtig, da die Sklaverei abgeschafft ist und inzwischen allgemeine Menschrechte existieren.

Hier liegt der Irrtum: Der wahre Grund ist, dass sie nicht davon betroffen sind. Nur deshalb erscheint es ihnen nicht wichtig. Und genau so geht es allen, die bei Corona „mitgemacht“ haben. Sie waren nie von Ausgrenzung betroffen und können somit gar nicht nachvollziehen, wie es sich für alle Kritiker und Nichtgeimpften anfühlte. Auch sie haben sich so verhalten, weil sie Falschinformationen erhalten haben. Auch sie halten sich für gute Menschen, die niemals andere Menschen absichtlich ausgrenzen oder herabsetzen würden. Deshalb ist das ganze Konzept von Robin Diangelo sehr hilfreich, um zu verstehen, wie wir jegliche Spaltungen in der Gesellschaft überwinden können.

Oder sagen wir lieber „könnten“, denn die meisten werden wohl keine Lust haben, die Erkenntnisse von Diangelo anzuwenden. Denn — auch das schreibt sie — es geht immer nur darum, uns selbst zu verändern und bereit zu sein, diese unangenehmen Gefühle wie Scham, Schuld und Verletzlichkeit auszuhalten.

Erleichterung statt Schuld

Die Lösung besteht darin, uns gegenseitig zu helfen, zu erkennen, wenn wir etwas Unpassendes sagen oder uns unpassend verhalten. Sie schreibt, dass das ein lebenslanger Lernprozess ist. Sie selbst ist Gleichstellungsbeauftragte und hält Workshops für die Aufklärung über Rassismus. Und sie beschreibt in ihrem Buch Beispiele, wie sie Menschen anderer Hautfarbe mit Bemerkungen und Witzen oder Verhaltensweisen herabsetzte und verletzte.

Dazu beschreibt sie auch, wie sie damit umging, als andere sie dann darauf aufmerksam machten: Sie hörte zu, beobachtete, wie in ihr schon die Worte kamen, mit denen sie sich erklären und verteidigen wollte, sprach diese nicht aus und entschuldigte sich. Bedankte sich für die Rückmeldung, da sie ein Zeichen von Vertrauen ist.

Denn die meisten Schwarzen oder Menschen mit Migrationshintergrund haben es längst aufgegeben, Weiße auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen, da sie merkten, dass immer wieder dieselbe Reaktion kam. Dabei verlangen sie nicht mehr, als dass wir damit aufhören, ihre Erfahrungen weg- oder kleinzureden und einfach einmal zuhören, statt die Aufmerksamkeit wieder und wieder auf unser Unwohlsein zu lenken:

„Die meisten [Migranten reagieren] erleichtert, wenn eine weiße Person die Empfindlichkeit der Weißen beim Namen nennt und die Rassismuserfahrungen der Betroffenen anerkennt.“ (Seite 16)

Im Prinzip hilft ihr Konzept für sämtliche Verständigung: Der Wunsch zur Selbsterkenntnis und mit unseren Werten von Frieden und Gerechtigkeit wirklich im Einklang zu leben und zu handeln sind hier die Grundvoraussetzung für eine Veränderung. Und diese Veränderung können wir nur bei uns selbst vornehmen. Doch das kann natürlich nicht erzwungen werden.

Diangelo schreibt, dass es sehr wichtig ist, andere nicht ändern zu wollen, da dies erst Recht Widerstände auslöst. Für sich selbst hat sie festgestellt, dass sich diese Selbstveränderung lohnt, weil sie dadurch nicht mehr so viel Energie dafür braucht, sich zu rechtfertigen und Schuldgefühle mit sich herumzuschleppen, die auch niemandem weiterhelfen.

Es geht darum, einfach einmal zuzuhören, die Abwehr in uns zu beobachten, die unangenehmen, ja ekligen Gefühle der Scham und Schuld zu fühlen, statt sie auf andere zu projizieren und endlose Debatten zu führen.

Diangelo schreibt, dass es wichtig ist, klarzustellen, dass wir mit der Einteilung in gute und böse Menschen aufhören müssen. Wir alle haben schädliche Verhaltensweisen in uns, weil wir in diese Gesellschaft hineinsozialisiert wurden und nichts dafür können. Jetzt sind wir erwachsen und können die Verantwortung dafür übernehmen, diese Muster und Dynamiken zu verändern, und das heißt eben nicht in der Theorie schöne Worte in die Welt zu posaunen, sondern in unserem Alltag immer wieder neu zu üben, uns selbst zu beobachten, Rückmeldungen zuzuhören, sie sacken zu lassen und dann zu prüfen, ob da etwas dran sein könnte oder nicht.

Verantwortung statt Opferrolle

Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass ich auch Menschen beobachte, die eine Opfermentalität haben und sich selbst in den Vordergrund rücken wollen, indem sie andere immer zu Tätern erklären — sowohl Weiße, die im Namen von Menschen of Color sprechen als auch Weiße, die sich von woken Aktivisten angegriffen fühlen.

Ich wollte mir diesbezüglich von Weißen nichts mehr zu meinen rassistischen Verhaltensweisen sagen lassen. Diangelo schreibt wiederum, dass Menschen of Colour es eventuell längst aufgegeben haben, Weißen Rückmeldungen zu geben zu unangemessenen Sprüchen — wie auch Frauen gegenüber sexistischen Sprüchen bei Männern, die sie mögen, weil sie sie nicht beschämen wollen — und genau hier sagt sie, wir müssen die weiße Solidarität durchbrechen und es ansprechen, wenn uns bei anderen Weißen solche Verhaltensweisen und Aussagen auffallen, denn sonst können wir die Strukturen nie durchbrechen.

Und da kommt mein persönliches Fazit: Jedem, dem daran gelegen ist, seinen weißen Mitmenschen zu helfen, achtsamer zu werden in Bezug auf Vorurteile und verborgenen Rassismus, sollte zunächst lernen, wie wir solche Rückmeldungen geben. Wenn sie nicht vorwurfsvoll und von oben herab oder aus einer Opferhaltung heraus sind, können sie vielleicht sogar landen, vor allem wenn wir um die weiße Fragilität wissen. Dann ist es fast schon rührend amüsant, wie sehr die Reaktionen vorhersehbar sind. Angenehm werden sie dadurch trotzdem nicht.

Niemand wird gern auf Fehler hingewiesen. Es ist nun einmal beschämend. Und gleichzeitig machen wir alle Fehler.

„Wenn ich mit Weißen über Rassismus spreche, sind ihre Reaktionen so vorhersehbar, dass ich manchmal den Eindruck habe, wir alle zitieren Textzeilen aus einem gemeinsamen Drehbuch.“ (Seite 36)

Genau so fühlte ich mich auch: ertappt. Sie zitiert alle Sätze, die ich selbst auch so zu meiner Rechtfertigung vor mir selbst und anderen vorbrachte. Das war mir dann vor mir selbst etwas peinlich und irgendwie auch lustig — denn Robin Diangelo beschämte mich nicht. Durch ihre Wortwahl und stets selbstkritische Art zu schreiben, zeigte sie mir, wie menschlich ich bin.

Da Selbstreflexion und Selbsterkenntnis zwei meiner Leidenschaften sind, erkenne ich nun endlich auch das Thema Rassismus als ein neues Puzzleteil. Mein Weltbild erweitert sich dadurch, da ich mir das erste Mal überhaupt Gedanken über „Rasse“ mache, also über das unbewusste Bild, das ich von der „Menschheitsfamilie“ im Kopf hatte und wie sie sich wirklich zusammensetzt. Die Inder und Asiaten, sowie indigene Völker aus Lateinamerika, Australien oder Nordamerika kamen in meinem unbewussten Menschheitsfamilienbild gar nicht vor. Und Schwarze oder Dunkelhäutige, Latinos und Araber auch kaum. Ich sehe unbewusst hauptsächlich Weiße. Würden wir die Weltgemeinschaft aber repräsentativ an 100 Leuten darstellen, wären nur höchstens 20 Weiße dabei, wenn überhaupt. Die Mehrheit sind Asiaten. Genaue Zählungen habe ich noch nicht gefunden.

Ich werde also weiter lernen, beobachten wie ich mich nun verhalte, wenn andere mich auf rassistische Aussagen oder Verhaltensweisen hinweisen. Ich spüre auch eine gewisse Angst davor, eine Befangenheit. Das nervt ja so viele von uns an der Political Correctness. Dass wir aus Angst, etwas falsch zu machen, ganz steif und ernst werden.

Ein wirklicher Austausch ist dadurch nicht mehr möglich. Das ist nicht der Weg. Verständigung braucht einen Mittelweg. Der weder über woken Dogmatismus geht, noch über kategorische Abwehr, sondern über wirkliche Offenheit allen unseren Mitmenschen und uns selbst gegenüber.

Wir können nicht für Frieden und Menschenrechte eintreten und sie umsetzen, wenn wir nicht bereit sind, unser unbewusstes Weltbild immer wieder zu hinterfragen und nach den blinden Flecken bei uns selbst zu suchen.

„Rassistische Bilder und daraus resultierende Ängste Weißer sind auf allen Gesellschaftsebenen zu finden, und unzählige Studien belegen, dass [Migranten] von Weißen für gefährlich gehalten werden. Weiße denken nur selten darüber nach, wie ‚behütet‘ und sicher ihre Lebensräume für [Migranten] sind.“ (Seite 83)

Wie viele Deutsche fragen sich, wie sich Menschen mit Migrationshintergrund in der deutschen Gesellschaft fühlen? In den Medien wird viel über sie oder in ihrem Namen gesprochen, doch selten mit ihnen. Es gibt zwei Lager — Woke und Konservative —, die sich gegenseitig kritisieren, doch wer reflektiert sich eigentlich selbst, um auch etwas zu verändern? Wenn wir uns miteinander sicherer fühlen wollen, wären doch Gesprächsrunden hilfreich. Und da wäre es gut, den Betroffenen zuerst zuzuhören.

Vorurteile, Diskriminierung und Rassismus differenzieren

„Um Rassismus zu verstehen, müssen wir ihn zunächst von bloßen Vorurteilen und Diskriminierung abgrenzen. (…) Alle Menschen haben Vorurteile, das lässt sich gar nicht vermeiden. (…) Menschen, die behaupten, sie hätten keine Vorurteile, demonstrieren damit einen grundlegenden Mangel an Selbsterkenntnis. (…)

Vorurteile sind für ein Verständnis der Empfindlichkeit Weißer grundlegend, weil die Behauptung, wir hätten Rassenvorurteile als Vorwurf aufgefasst wird: Jemand sagt uns, wir seien schlecht und sollten uns schämen. Daher halten wir es für nötig, uns zu verteidigen, statt uns mit den von uns übernommenen unvermeidlichen Rassenvorurteilen auseinanderzusetzen, um sie vielleicht zu ändern. (…)

Diskriminierung ist ein auf Vorurteilen basierendes Handeln. (…) Alle Menschen haben Vorurteile und alle Menschen diskriminieren. Angesichts dieser Realität ist der Ausdruck ‚umgekehrte Diskriminierung‘ unsinnig.

Wenn die kollektiven Vorurteile einer Bevölkerungsgruppe, die sich durch ihre ‚Rasse‘ definiert, die Unterstützung der Staatsmacht und der institutionellen Kontrolle haben, verwandeln sie sich in Rassismus, in ein weitreichendes System, das unabhängig von den Intentionen oder dem Selbstbild einzelner Akteure funktioniert.“ (Seite 50 bis 52)

Es ist nicht unsere Schuld, dass wir Vorurteile haben. Doch es ist unsere Verantwortung, uns dieser bewusst zu werden, um dieses System der Spaltung und Unterdrückung zu überwinden.

„Menschen of Color mögen Vorurteile gegen Weiße haben und sie diskriminieren, aber ihnen fehlt die gesellschaftliche und institutionelle Macht, diese Einstellungen in Rassismus zu übersetzen.“ (Seite 53)

Heute fühle ich eine große Befreiung offen über Rassismus sprechen und schreiben zu können, meine eigenen Vorurteile immer wieder neu zu erkennen und mich dazu zum Beispiel mit Rana auszutauschen und gemeinsam zu lachen, denn auch sie hat Vorurteile gegenüber Weißen und Europäern und kann diese dank unserer Freundschaft nun erkennen und wir lachen gemeinsam.

Rana ist nicht nur Zahnärztin und Mutter, sondern auch Mitbegründerin und Seminarleiterin bei Collective Circles, einer in Großbritannien ansässigen Initiative, die sich für die Stärkung von Frauen, Führungsqualitäten, regenerativen Aktivismus und sozialen Wandel einsetzt. Sie engagiert sich für Frieden und Verständigung und setzt sich vor allem für die Stimmen der Frauen aus dem Sudan und darüber hinaus ein. Hier fließen unsere Tätigkeiten zusammen und wir veranstalten gemeinsam mit anderen Frauen inzwischen auch Workshops in Italien und Äthiopien — immer mit dem Fokus auf dem Zuhören und Kennenlernen, um wirkliche Verbindungen untereinander gedeihen zu lassen, die Frauen aus allen möglichen Kulturen darin bestärken, ihre Stimmen für Frieden in den eigenen Gemeinschaften zu erheben und die Heilung der eigenen „Sippe“ zu fördern.

Ich erkenne dank Ranas Erzählungen über ihre Mitmenschen und Erfahrungen im Sudan die Nachwirkungen der Kriegswunden meiner eigenen Familie und, dass meinen Großmüttern als Flüchtlingskindern der Täter auch nie zugehört wurde und ihre Wunden nie anerkannt wurden. Indem ich nun anderen Menschen, denen Unrecht geschieht — auch durch meine Ignoranz — zuhöre, erfahre ich selbst Heilung und Erleichterung, ja sogar Freude und Freundschaften, die mein Weltbild erweitern und meinem Leben mehr Lebendigkeit schenken. Das wünsche ich mir so sehr für uns alle.

Hier können Sie das Buch bestellen: Buchkomplizen