Beide deutsche Staaten sind durch den Zweiten Weltkrieg und seine Verbrechen in dieser Nationalität stiftenden Erfahrung aneinandergefesselt. Geschichte kann niemand abwerfen. Sie ist nicht x-beliebig durch verschiedene Narrative austauschbar bzw. gestaltbar.

Auch der Versuch, durch Umbenennung von Straßen Geschichte durch Geschichten zu verleugnen, statt die Entstehung der Namen kritisch zu entschlüsseln, kann nur den nächsten Irrtum deklarieren. Das Deklarieren von Denkverboten mittels Sprachdiktaten kann das Verstehen und das Nachdenken über Probleme verhindern, aber kein Problem lösen.

Die Versuche, mittels größerer Einheiten Nationen als Hindernis der Globalisierung zu beseitigen, kann nicht gelingen, denn die Menschen sind da — an den Orten, in der Geschichte, in die sie geboren wurden. Historische und geografische Tatsachen verlangen, bedacht zu werden. Sie werden sich in das kollektive Unbewusste einschreiben, egal ob verdrängt oder erforscht. Deutschland, als Land in der Mitte Europas, scheint genau aus seiner geografischen Lage heraus mit seinen Bewohnern zu sprechen. Daran kann keine globale Seemacht etwas ändern.

Der lange Weg nach Westen speist sich aus der gleichen Illusion wie der Versuch, die DDR als Sowjetrepublik zu begreifen.

Deutschland kann sich nicht abschaffen, nur zerstören. Deutschland wird sich nicht auflösen — so sehr es sich in der Europäischen Union zu verlieren scheint, sosehr die Amerikanisierung der Kultur die deutsche Kultur zu überschreiben scheint.

Die Frage nach der deutschen Kultur kann nicht als Belästigung globaler Herrschaft zur Seite geschoben werden. Versuche, im Kontext politischer Machtkämpfe deutsche Kultur zu kriminalisieren, durch Spaltung in antideutsche und identitäre Bewegungen zu diskreditieren, werden auch mit der Drohung, als Nazi enttarnt zu werden, nicht sprachlos bleiben. Abgesehen davon, dass dieser Kampf gegen das Deutsche in seinem Provinzialismus so typisch deutsch ist, dass man trotz der Tragik des Vorgangs, trotz vieler Missverständnisse schon wieder kopfschüttelnd über das typisch Deutsche lachen kann.

Es wäre sehr traurig, wenn die deutsche Philosophie, Literatur und Musik nur von außen in dieses Land getragen werden würde. Es wäre traurig, wenn das Interesse an der deutschen Sprache, mit ihren vielen Möglichkeiten und Widersprüchlichkeiten, den germanistischen Instituten anderer Länder überlassen bleiben würde.

Fragen der Kultur sind Grundfragen unseres menschlichen Daseins. Wenn all die Lebensbereiche, die durch Kultur immer wieder neu befragt und begriffen werden können, durch den medialen Personenkult einschließlich des höfischen Gehabes wertewestlicher Politiker im gesellschaftlichen Diskurs abgedeckt würden, wäre der Westen endgültig verständigungsunfähig geworden. Wie soll die Welt um uns herum diese Selbstbezogenheit westlicher Politik anders verstehen als das, was sie ist, zerstörerische Machtpolitik? Universalismus scheint sich in globalistische Allmachtsfantasie verwandelt zu haben. (1)

- Wenn wir uns selbst nicht versuchen zu verstehen, warum sollten andere Menschen unsere Diktate akzeptieren?

- Wenn uns Begriffe jenseits universitärer Rechthaberei fehlen, wie soll Verständigung statt Krieg gelebt werden?

- Das tägliche Leben fragt nach der deutschen Einheit, nach nationaler Souveränität im Verhältnis zu globalen Steuerungsmethoden.

Die Frage nach dem Gebrauch der Macht durch Medien, die ihre Freiheit zur eigenen Machtergreifung als Meinungsfreiheit einfordern, muss an mächtige Agenturen und an mächtige öffentlich-rechtliche Meinungsmacher gestellt werden. Kein Digital Services Act zur Erziehung ganzer Bevölkerungen kann die Frage nach der Erziehung der Erzieher verstummen lassen.

Die Meinungsfreiheit der Bürger, die Möglichkeit, Wirklichkeiten zu benennen, ist in dieser Gesellschaft eine Grundlage von Verständigung. Ihre Freiheit, die Freiheit der Bürger zur freien Rede, wäre die Antwort zur Realisierung von Meinungsfreiheit, nicht die Kontrolle der freien Rede durch Nichtregierungsorganisationen oder den Verfassungsschutz.

Im deutschen Einigungsverfahren war die Definitions-Macht der öffentlich-rechtlichen Medien unübersehbar. Die Abwertung der DDR war Programm. Der Schutz des Einzelnen vor öffentlichen Nachrichtendiensten als quasi öffentliche Sanktion ohne rechtsstaatliche Kontrolle bleibt ein Problem des Gebrauchs von medialer Macht. Die Macht der Definition gegen Einzelne zu missbrauchen, mächtige Gleichschaltung durchzusetzen, statt die mediale Sanktionsmacht einzuhegen, wird die Gesellschaft ständig aufs Neue spalten und damit medial Feinde des Guten definieren. Für den Einzelnen bedeutet das: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich leider nicht mehr ungeniert, (2) sondern beschwerlich und bedrohlich.

Zu viele Organisationen zur Bekämpfung von Andersdenkenden sind unterwegs und legitimieren sich im Kampf gegen „Rechts“. Dieses Spiel mit dem Bürgerkrieg auf allen Ebenen ist eine Tragik medialen Machtgebrauchs und kein Gewinn an Mitsprache.

Die ständige Drohung mit der Kriminalisierung von Ansichten muss jede Gesellschaft zerstören. In allen Gesellschaften braucht es Gemeinsamkeiten, die gelten. Der häufige Wechsel von Normen und die immer engeren Definitionen von Richtig und Falsch gefährden jeden Zusammenhalt und wachsen als Bedrohung in viele Leben.

Der Zwang zur Konformität, egal in welchen Bereichen, zwingt uns Zuschauer des Hoftheaters zur Abwehr von Diktaten, zur Abwehr von Machtgebrauch und Missbrauch der Macht, um private Freiheiten zu schützen. Grenzen der Macht sind gefragt, denn die Frage nach Irrtümern der Mächtigen wird durch Politikwechsel in immer kürzeren Zeiten und durch immer häufigere Kriege belegt.

Wie konnte ein freudiges Ereignis wie der Mauerfall 1989 so wenig Freude bringen?

Warum schafft die Europäische Union ständig neue Sanktionen zur Einmischung in Strukturen und Verhältnisse anderer Länder, statt einen friedlichen Austausch zu fördern? Es ist, als sollte der Siegeszug der Treuhand zum Raubzug durch Ostdeutschland als Entwicklungsprogramm für die Welt geplant sein. Eine Ukraine, die sich im Westen auflöst, verteidigt die Ukraine.

Die sich verteidigende Ukraine, die für ihren Krieg ihren Reichtum an westliche Staaten verschenken muss, verteidigt die Freiheit der westlichen Welt, für die die Ukrainer dann sterben müssen, damit es sie, die Ukraine, am Ende nicht mehr gibt.

Man könnte denken, dass sich der Witz dieses Kriminalstücks bereits als Vorgabe im deutschen Vereinigungsspiel aufzeigt. Ein Spiel, in dem beide Spieler am Ende des Stückes nicht mehr auffindbar sind. Ohne Beerdigung soll gejubelt werden. Ein erinnerungsloses Leben wird gepredigt. Öffentlich-rechtliche Freiheit verlangt von uns Zuschauern, den Gebrauch ihrer öffentlich-rechtlichen Macht bei der Besetzung von Darstellern des politischen Lebens zu bejubeln, warum nur?

Erinnern wir uns an deutsche Einigungsgeschichten anderer Zeiten, fragen wir die Ahnen um Rat. Die Frage nach der deutschen Einheit ist keineswegs nur eine Frage der Gegenwart. Ohne unser sehr kurzes historisches Gedächtnis (3) wäre dieser Aberglaube nicht gestattet. Der Verweis auf das 19. Jahrhundert mit seinen Revolutionen und Umbrüchen zeigt, dass die deutsche Frage, eine Frage von Macht und Ohnmacht nach innen und außen, eine längere Geschichte erzählt. Die Einigung Deutschlands 1871 unter Otto von Bismarck müsste ebenfalls von jeder Generation neu verstanden werden. (4)

Wenn sich die deutsche Frage in der Teilung Deutschlands dokumentierte, stellt sich die Frage: Gibt es noch heute eine deutsche Teilung, eine deutsche Frage innerhalb Deutschlands? Wird Deutschland von außen gesehen und wie wird es betrachtet?

Kann es sein, dass die Unterschätzung von demokratischen Möglichkeiten bereits im geschichtlichen Gründungsprozess Deutschlands verborgen liegt?

Hat die Nationalversammlung 1849 mit dem Angebot einer konstitutionellen Monarchie an den Kaiser gehofft, eine Erlösung von oben würde befrieden? Der Kaiser lehnt eine „Krone der Gosse“ ab.

Keine Erlösung, aber die Opposition wird verfolgt und geschlachtet. Diese Schlacht zur Vereinigung zum deutschen Nationalstaat von unten war verloren.

Ist die heutige Ablehnung von plebiszitären Elementen im deutschen Wahlrecht dort schon angelegt? Ist dieser Vorgang eine Grundierung unseres heutigen Hoftheaters. Nicht nur in Deutschland gibt es solche Bezüge zur feudalen Welt. Auch in Frankreich wird die Erinnerung an den Absolutismus immer deutlicher im formalen Ausdruck von Staatlichkeit bei Krönungsfeierlichkeiten wie bei Zeremonien wichtiger Veranstaltungen gefeiert.

Welche Revolutionen haben gegen unsere westliche Müdigkeit an der eigenen Größe noch eine Kraft zum Umsturz gegen unsere mächtigen Akteure, die Kriegstüchtigkeit fordern und das Sterben lehren? Sind innere Feinde und Bürgerkriege ein Vorspiel zum ganz großen Krieg?

Wir Zuschauer dürfen Buh rufen. Wir müssen unsere Hauptdarsteller nicht bejubeln für ihre Darstellungen und deren Folgen.

Von welchen revolutionären Aufführungen dürfen oder können wir träumen?

Gibt es eine Parallele zum Mauerfall und dem als „friedliche Revolution“ beschriebenen Sterben der DDR? Wurde hier „die Krone aus der Gosse“ mit einer gesamtdeutschen Verfassung und einem Volksentscheid zur gemeinsamen deutschen Verfassung ein nächstes Mal abgelehnt?

Die strategischen Verbote der Sozialistengesetze könnten auf strategische Verbotsinteressen der gegenwärtig Herrschenden verweisen. Allerdings ohne die Kraft des sozialen Ausgleichs der Sozialgesetzgebung Bismarcks zu begreifen und umzusetzen. Stattdessen wird statt nationalsozialistischer Kriegsvorbereitung europäische Kriegstüchtigkeit gepredigt.

Statt Bismarck’sche Überlegungen zum sozialen Ausgleich und Frieden aufzugreifen, werden nationalsozialistische Dogmen zum Krieg gegen Russland europäisiert.

Gemeinsamkeit zum Weg eines sozialen Ausgleichs wäre nötig, statt Kriegshysterie zu produzieren und mit Lastenausgleich die Bevölkerung zu bedrohen.

Doch die heutige Hofberichterstattung kennt in ihrem Repertoire keine relevanten Diskurse außer Verteilungsvorschlägen von staatlichen Geldern zum eigenen Machterhalt durch Förderungspolitik. Wie könnte denn heutige Finanzpolitik den Entwurf früherer Sozialpolitik ersetzen, wenn Gesellschaft auf die Summe von Individuen zurückgeführt wird? (5)

Es wäre erleichternd, könnten Menschen aus den nationalen Entwicklungsprozessen lernen, statt einem kollektiven psychologischen Wiederholungszwang zu erliegen.

Deutschland ist keine Insel wie Großbritannien, auch nicht durch zwei Ozeane geschützt wie die USA. Deutschland muss Frieden wollen.

Deutschland muss keine imperialen Vorstellungen zur Verteidigung der Ukraine oder Israels entwickeln. Deutschland muss um der eigenen Existenz willen friedensfähig sein. Alle Menschen brauchen Frieden, doch Deutschland wird ohne Frieden nicht überleben. Deutschland ist zu groß und mächtig im Spiel der politischen Kräfte, um übersehen zu werden, doch zu klein, um eine Großmacht zu sein. Deutschland kennt nur gescheiterte Großmachtträume.

Der Versuch, durch Dominanz in der EU unter US-amerikanischer Anleitung nach Russland durchzumarschieren, ist nur zerstörend und selbstzerstörerisch. Die letzten zwei großen Kriege müssten genug sein. Auch der dritte Krieg wird scheitern!

Doch dieser Krieg ist dann Teil eines dritten Weltkrieges zum Erhalt und zur Ausbreitung westlicher Dominanz. Er bedroht ganz Europa unter deutscher Führung mit britisch/französischer Beihilfe.

Statt in den Schulen Kants Ewiger Frieden zu lesen und Brechts Gedicht an die Nachgeborenen kennenzulernen, sollen junge Menschen kriegstüchtig werden:

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!

Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn

Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende

Hat die furchtbare Nachricht

Nur noch nicht empfangen.

Welche Zeiten sind das, wo

Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist

Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!

Der dort ruhig über die Straße geht

Ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde

Die in Not sind?

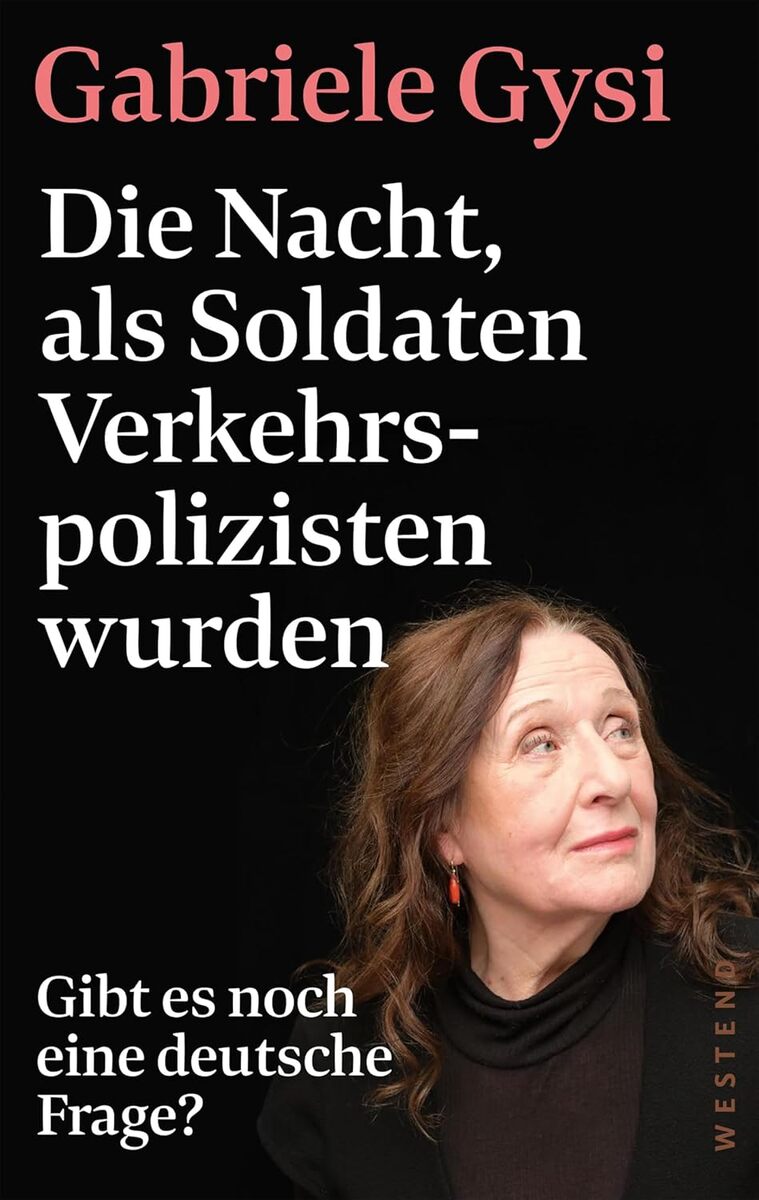

Hier können Sie das Buch bestellen: „Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden: Gibt es noch eine deutsche Frage?“

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .

Quellen und Anmerkungen:

(1) Ritz, Hauke: Warum der Weltfrieden von Deutschland abhängt. Frankfurt am Main 2025, Westend Verlag, S. 30.

„Als 1989 die Berliner Mauer fiel, verfügte die westliche Kultur über eine universelle Ausstrahlungskraft, die nicht nur in Osteuropa und Russland, sondern in weiten Teilen der Welt wahrgenommen wurde. Doch 25 Jahre später ist davon nicht mehr viel übriggeblieben. Der Konflikt mit Russland ist Ausdruck dieser Entwicklung. Der Westen hat seine Führerschaft im Bereich der Kultur eingebüßt. Zwar haben andere Teile der Welt einschließlich Russlands sie deshalb noch nicht gewonnen. Doch ist im Moment eine Pattsituation entstanden.“

(2) In Goethes Faust spricht Mephisto den Satz: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“ in der Szene „Auerbachs Keller in Leipzig“. Sie wird von Mephistopheles gesprochen, im Rahmen des Liedes „Es war eine Ratt’ im Kellernest“.

Die Kraft und der Humor dieses Satzes haben sich in eine Volksweisheit verwandelt. Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. Der Tragödie erster Teil. Reclam Universal-Bibliothek, Stuttgart 2007, S. 74 f.

(3) Die Bürgerliche Revolution in Deutschland, auch bekannt als Revolution von 1848/49, war ein zentrales Ereignis in der deutschen Geschichte, das von März 1848 bis etwa Sommer 1849 andauerte. Deutschland war zu dieser Zeit kein einheitlicher Staat, sondern ein loser Verbund von 39 Staaten im Deutschen Bund, geprägt von monarchischer Herrschaft und feudalen Strukturen. Es gab keine einheitliche Verfassung oder Demokratie.

Die Industrialisierung führte zu sozialer Not, besonders unter Handwerkern und Bauern.

Missernten (z. B. Kartoffelkrise 1846/47) verschärften die Armut. Das aufstrebende Bürgertum (Liberale) forderte politische Mitbestimmung, während die unteren Schichten (Arbeiter, Bauern) bessere Lebensbedingungen verlangten. Der Liberalismus forderte Verfassungen, Meinungsfreiheit und nationale Einheit; frühe sozialistische Ideen thematisierten soziale Gerechtigkeit.

Die Revolution begann im März 1848 in den süddeutschen Staaten (z. B. Baden) und wurde durch die französische Februarrevolution 1848 inspiriert.

Märzunruhen in Berlin führten zu blutigen Auseinandersetzungen (18. März 1848), bei denen König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen Zugeständnisse machte. Liberale Forderungen: Einführung von Verfassungen, Pressefreiheit, Vereinsfreiheit, ein deutsches Nationalparlament und nationale Einheit. Demokratische Forderungen: Allgemeines Wahlrecht, Abschaffung der Monarchie. Soziale Forderungen: Abschaffung feudaler Abgaben, bessere Arbeitsbedingungen.

Im Mai 1848 trat die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche zusammen, das erste frei gewählte deutsche Parlament. Ziel war die Schaffung eines geeinten deutschen Nationalstaats mit einer Verfassung. Die Kaiserfrage spaltete die Bewegung. Liberale wollten eine konstitutionelle Monarchie unter preußischer Führung („Kleindeutsche Lösung“ ohne Österreich), während andere eine Republik oder eine „Großdeutsche Lösung“ (mit Österreich) anstrebten. 1849 bot die Nationalversammlung Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone an, die er ablehnte („Krone aus der Gosse“). Die Revolution scheiterte, weil Monarchien und Fürsten mit militärischer Gewalt zurückschlugen. Uneinigkeit zwischen Liberalen (Bürgertum) und radikalen Demokraten schwächte die Bewegung. Bis Sommer 1849 wurden die letzten Aufstände (z. B. in Baden und der Pfalz) niedergeschlagen.

Der Gedanke der deutschen Einheit blieb lebendig und führte 1871 zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs unter Bismarck. Die Revolution von 1848/49 war der erste Versuch, in Deutschland Demokratie und nationale Einheit zu etablieren. Sie zeigte die Spannungen zwischen Monarchie und Bürgertum sowie zwischen Liberalismus und frühem Sozialismus. Trotz ihres Scheiterns prägte sie die politische Landschaft und den Weg zur deutschen Einheit nachhaltig. Quelle: Lebendiges Museum Online (LeMO). LeMO steht für Lebendiges Museum Online. Es ist ein Projekt des Deutschen Historischen Museums (DHM) in Zusammenarbeit mit dem Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Online einsehbar unter: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/vormaerz-und-revolution/revolution-1848 , abgerufen am 29. Juli 2025.

(4) Otto von Bismarck wurde am 1. April 1815 in Schönhausen (Sachsen-Anhalt) geboren und starb am 30. Juli 1898 in Friedrichsruh. Als Mitglied einer preußischen Junkerfamilie studierte er Rechtswissenschaften in Göttingen und Berlin. Nach einer kurzen Tätigkeit im Verwaltungsdienst wandte er sich der Politik zu. 1862 ernannte ihn König Wilhelm I. zum Ministerpräsidenten Preußens. Als Reichskanzler des Deutschen Reiches (1871–1890) prägte Bismarck die deutsche und europäische Politik maßgeblich durch seine diplomatischen und innenpolitischen Strategien. Bismarcks herausragendste Leistung war die Einigung Deutschlands 1871. Durch geschickte Diplomatie und die Führung in drei Kriegen – dem Deutsch-Dänischen Krieg (1864), dem Deutschen Krieg (1866) und dem Deutsch-Französischen Krieg (1870–1871) – schuf er die Grundlage für die Gründung des Deutschen Reiches.

Die Proklamation des Kaiserreichs am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles markierte den Höhepunkt dieser Bemühungen.

Bismarck nutzte die preußische Militärmacht und Bündnispolitik, um die deutschen Staaten unter preußischer Führung zu vereinen.

Die Einführung der Sozialistengesetze (1878–1890) zielte darauf ab, die wachsende sozialistische Bewegung, insbesondere die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), zu unterdrücken. Sie verboten sozialistische Organisationen, Versammlungen und Publikationen, konnten jedoch die Popularität der SPD nicht dauerhaft eindämmen. Parallel dazu führte Bismarck bahnbrechende Sozialreformen ein, um die Arbeiterschaft an den Staat zu binden und sozialen Unruhen entgegenzuwirken. Dazu gehörten:

- Krankenversicherungsgesetz (1883): Erste gesetzliche Krankenversicherung weltweit.

- Unfallversicherungsgesetz (1884): Schutz für Arbeiter bei Arbeitsunfällen.

- Alters- und Invaliditätsversicherung (1889): Grundlage für die heutige Rentenversicherung.

Diese Reformen gelten als Vorläufer des modernen Sozialstaats und hatten internationalen Einfluss.

Gall, Lothar: Bismarck: Der weiße Revolutionär. Propyläen Verlag, 1980, S. 33–48 (persönliche Daten), S. 301–345 (Einigung), S. 412–430 (Sozialistengesetze und Sozialreformen). LeMO Deutsches Historisches Museum, »Sozialistengesetze«, online einsehbar unter: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/innenpolitik/sozialistengesetz, abgerufen am 29. Juli 2025.

(5) Margaret Thatchers berühmte Aussage: „There is no such thing as society. There are individual men and women and there are families“ (auf Deutsch: „So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt nur einzelne Männer und Frauen und es gibt Familien“) stammt aus einem Interview mit dem Magazin Woman’s Own. Das Interview wurde am 23. September 1987 geführt und am 31. Oktober 1987 veröffentlicht. Übersetzt sagte Thatcher im Interview: „Sie wälzen ihre Probleme auf die Gesellschaft ab. Und, wissen Sie, so etwas wie Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt einzelne Männer und Frauen und es gibt Familien. Und keine Regierung kann etwas tun, außer durch Menschen. Und die Menschen müssen zuerst für sich selbst sorgen. Es ist unsere Pflicht, für uns selbst zu sorgen und dann auch für unsere Nachbarn“.

Thatcher äußerte sich im Rahmen einer breiteren Diskussion über ihre politische Philosophie, die den Neoliberalismus und die Betonung individueller Eigenverantwortung über kollektive Strukturen wie den Staat oder eine abstrakte »Gesellschaft« widerspiegelt. Sie kritisierte die Tendenz, soziale Probleme auf eine vage »Gesellschaft« abzuwälzen, anstatt individuelle Verantwortung zu übernehmen. Thatcher selbst wollte betonen, dass gesellschaftliche Verantwortung aus der Summe individueller Handlungen entsteht, nicht aus einer abstrakten kollektiven Entität. Die Aussage polarisierte stark: Für ihre Kritiker war sie ein Symbol für die Kälte des Thatcherismus, während ihre Anhänger sie als Plädoyer für Eigenverantwortung verstanden. Thatcher, Margaret: Interview mit Woman’s Own, geführt am 23. September 1987, veröffentlicht am 31. Oktober 1987. Online unter: http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=106689, abgerufen am 29. Juli 2025.

Blackburn, Simon: »Die Gesellschaft – gibt es so etwas überhaupt?«. In: Blackburn, Simon: Die großen Fragen: Philosophie. Heidelberg 2011, Spektrum Akademischer Verlag, S. 85–90.