Ein Vorhaben in die Tat umsetzen

Meinen Arbeitsplatz gibt es nicht mehr. Die Firma, in der ich siebzehn Jahre arbeitete, stellt den Betrieb ein. Es waren keine wirtschaftlichen Gründe, es fand sich nur kein Nachfolger. Deswegen habe ich Zeit. Zeit zum Nachdenken und zum Schaffen. Schon lange wollte ich mich einem Thema widmen, der Armut in Deutschland. Ich wollte die Menschen hinter den Statistiken kennenlernen, ihre Geschichten hören und ihre Realität erfahren. Wo könnte ich das besser als direkt an der Quelle?

Berlin-Pankow. Einer der grünsten Bezirke unserer Hauptstadt, der auch Schauplatz einiger bekannter Filme war, beispielsweise „Lola rennt“ oder „Sonnenallee“. Prenzlauer Berg hat sicher jeder schon einmal gehört. Hier befindet sich die Suppenküche des Ordens der Franziskaner. Vor einigen Tagen schrieb ich ihnen eine Mail und fragte, ob ich vorbeikommen könne. Der Leiter, Bernd Backhaus, war ziemlich angetan von der Idee und lud mich zu sich ein.

Ankommen in Pankow

Ich war dort nicht allein an diesem Tag: Meine beste Freundin Rebecca begleitete mich, nachdem sie am Vortag angerufen und gefragt hatte, ob sie mitkommen könne. Ihre Mutter hatte früher auch in einer Suppenküche gearbeitet und wusste, was echte Armut bedeutet. Rebecca selbst entkam nur knapp diesem Schicksal, weil sie ein starkes Umfeld hatte. Natürlich freute ich mich, das Ganze gemeinsam anzugehen. Ich fand es sogar praktisch, denn so konnte ich wahrscheinlich bessere Aufnahmen machen, während sie mit dem einen oder anderen ins Gespräch kam. Außerdem kann sie die zweite Kamera bedienen.

Es war früh am Morgen, als wir uns auf den Weg machten. Die Sonne strahlte über den leeren Straßen, der Himmel war klar — zumindest war das so bis zu den Toren Berlins. Eine Stunde Stau war inklusive. Schließlich kamen wir irgendwann vormittags in Pankow an und wurden herzlich empfangen. Herr Backhaus begrüßte uns freundlich in seinem kleinen Büro, das mit allerlei Dingen dekoriert war. Wir stellten uns vor und sprachen über das, was wir uns von dem Tag erhofften. Backhaus war bereit, uns einige Fragen zu beantworten und uns anschließend durch das Gebäude zu führen. Er wollte uns Mitarbeiter und Gäste vorstellen, in der Hoffnung, dass einige von ihnen damit einverstanden waren, wenn wir sie fotografierten oder ihre Geschichten aufschrieben.

Er leitet die Einrichtung seit zehn Jahren und ist einer der wenigen, die für ihre Arbeit bezahlt werden, dank Spenden. Alle anderen Mitarbeiter sind entweder ehrenamtlich tätig — im Bundesfreiwilligendienst, in Praktika — oder Teil von Maßnahmen.

Die Suppenküche des Franziskanerklosters Pankow wurde 1991 von Schwester Monika ins Leben gerufen, die sie mit dem Ziel gründete, Bedürftigen in der Region zu helfen. Heute ist die Einrichtung eine Anlaufstelle für viele Menschen, die auf der Suche nach Nahrung und Wärme sind.

Schwester Monika gründete 1991 die Suppenküche des Franziskanerklosters Pankow.

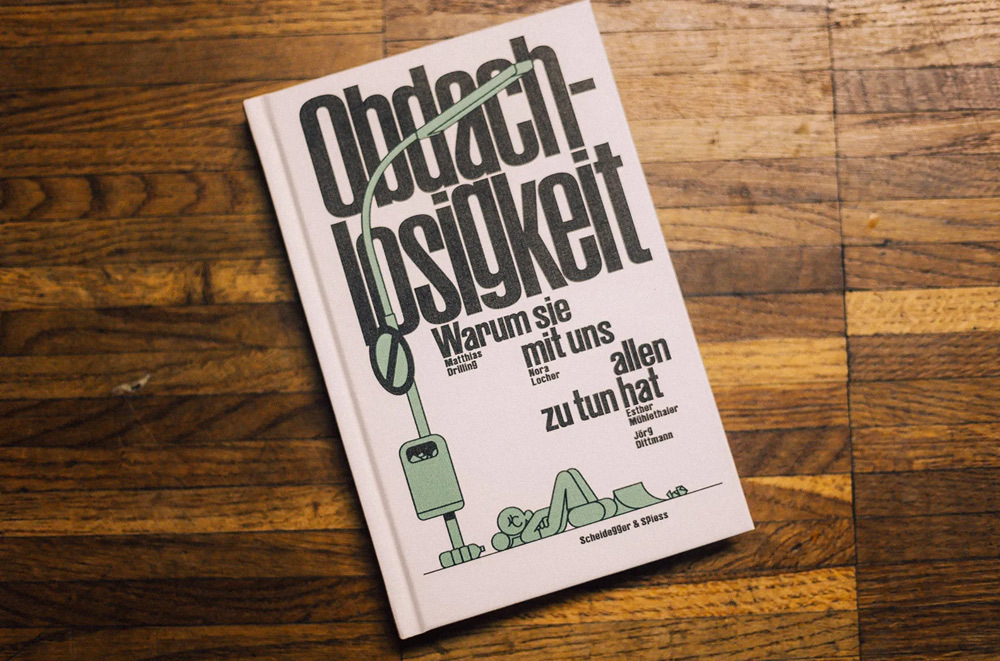

Backhaus führt uns durch das Gebäude und erklärt, wie die Suppenküche arbeitet, um täglich bis zu 220 Menschen zu versorgen. Er ist ein gefragter Mann: Fast jede Minute klingelt sein Telefon, er nimmt Spenden entgegen oder gibt Rat. Seine Tür steht offen, für jedermann. Er empfiehlt uns ein Buch: „Obdachlosigkeit, warum sie mit uns allen zu tun hat“. Gerade kommt Christine herein, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die uns auf eine Ausstellung hinweist.

Ein ganz normaler Tag im Franziskanerkloster

Schon früh am Morgen kommen die ersten Gäste an und genießen erst einmal den Sonnenschein. Die Suppenküche öffnet bereits vormittags, damit die Menschen sich aufwärmen können. Übernachtungen bietet das Kloster jedoch nicht an; diese Aufgabe übernehmen andere Einrichtungen in der Stadt.

In der Küche werden verschiedene Gerichte zubereitet, um den Bedürfnissen der Gäste gerecht zu werden. Der Duft von frischer Suppe und Gebäck erfüllt den Raum, während die Mitarbeiter emsig arbeiten, um alles vorzubereiten. Backhaus führte uns herum, vorbei an der Küche, hin zum Pausenraum. An den Wänden hängen Gemälde eines Künstlers, der einige der Gäste porträtiert hat. Manchmal kommt er selbst her. Es ist mittlerweile 12:45 Uhr. Zeit, die Pforten zu öffnen.

Vorn an der Straße läutet die Glocke. Das Schlagen ist lang und laut, sodass es jeder von Weitem hören kann. Eine Schlange entsteht vor dem Gebäude. Von überall her strömen Menschen ins Kloster. Backhaus begrüßt jeden Einzelnen. Vielen ist ihre Dankbarkeit ins Gesicht geschrieben. Eine Spanierin kann ihre Empfindungen kaum in Worte fassen und ringt um Fassung. Backhaus spricht ein Gebet, dann geht es los. Er erhält eine Spende, einen Beutel Schuhe, während sich der Treck langsam in Bewegung setzt. Das Essen schmeckt gut, sagen sie, auch wenn der ein oder andere den alten Koch vermisst.

Geschichten

Backhaus erzählte uns von vielen Geschichten und Schicksalen seiner bisherigen Zeit hier. Er erwähnt, dass sich alle Betroffenen selbst die Schuld für ihre Lage geben. Natürlich ist die Armut gestiegen, insbesondere die im Alter, trotzdem war die Anzahl an Gästen in den letzten Jahren rückläufig im Franziskanerkloster. Aber das hat nichts zu sagen. Niemand kennt die Dunkelziffern, und sicher ist es Scham, die viele gar nicht erst herkommen lässt. Sie zu überwinden ist die größte Hürde.

„Wie können Sie die Not um sich herum nur aushalten?“, fragte ich ihn. Nun, er erklärte es mir anhand des Unterschieds zweier Begriffe: Mitgefühl und Empathie. Er konzentriert sich auf Ersteres. Denn emotionale empathische Fähigkeit bedeutet: „Ich fühle, was du fühlst.“ Mitgefühl dagegen heißt: „Ich weiß, was du fühlst.“ Mit dieser Strategie fährt er sehr gut und nimmt dadurch die zum Teil schweren Probleme nicht mit nach Hause zu seiner Familie.

Für einige seiner Gäste hat das Leben auf der Straße jedoch tatsächlich etwas für sich, nämlich echte Unabhängigkeit und Freiheit. Es ist ihre bewusste Entscheidung, sich nicht erfassen zu lassen und vom Staat abhängig zu sein.

Das ist übrigens auch der Grund für Backhaus, ausschließlich von privaten Spenden zu leben. Er könnte auch Fördermittel vom Staat beantragen, aber das möchte er nicht. Auch das Kloster will sämtlichen Abhängigkeiten von Behörden entgehen. Ansonsten müssten Einkommensnachweise vorgelegt werden von den Gästen, die beweisen müssten, dass sie sich das Essen nicht mehr leisten können. Diese Peinlichkeiten möchten die Franziskaner vermeiden. Die Gäste müssen auch keinen Obolus entrichten für die Nahrung, so wie es in manch anderen Einrichtungen der Fall ist. Hier ist alles vollkommen kostenfrei.

Leiter der Suppenküche Bernd Backhaus

Fallen Überschüsse an Spenden jeglicher Art an, werden diese weiterverteilt an andere Institutionen und Organisationen. Beispiel Kleidung: Pro Woche fallen ein bis drei Tonnen nicht benötigte Wäsche an, die an die Deutsche Kleiderstiftung weitergegeben wird. Man hilft sich also untereinander. Rebecca und ich spürten, dass dies ein wahrlich herzlicher Ort ist. Ebenso wie die Menschen, die hierherkommen: Sie fühlen die Güte und schätzen Bernd Backhaus und seine Kollegen sehr.

Auch heute waren es viele, zu viele. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Da ist zum Beispiel Alex: kurze weiße Haare, Achselshirt, viel Redebedarf und seit den Neunzigern arbeitslos. Er hat abgeschlossen mit der Gesellschaft. Nachdem er jahrelang als Transport- und Staplerfahrer gearbeitet hatte, wurde er entlassen. Es folgte ein Jahr Arbeitslosigkeit. Danach war er noch ein paar Jahre in einer Leihfirma angestellt, bevor er irgendwann die Schnauze voll hatte und beschloss, sich aus diesem kapitalistischen Gefängnis zu befreien. Er nahm sein ganzes Gespartes und haute es auf den Kopf.

Nun lebt er seit zwanzig Jahren von Sozialhilfe und hat sich damit abgefunden. Der Politik schenkt er kein Vertrauen. „Seit der Wende hat sich alles nur noch zum Negativen entwickelt“, sagt er; zu DDR-Zeiten gab es keine Suppenküchen. „Es ist eine Schande“, sagt er mit zitternder Stimme und schaut verloren in den Himmel.

Dietmund. Über siebzig. Ein Unfall fesselt ihn an den Rollator. Keiner seiner Verwandten kümmert sich um ihn oder fragt nach, wie es ihm geht. Mit seiner Tochter hat er schon Jahre keinen Kontakt mehr. Aber Hilfe will er nicht annehmen. Er habe eine Pflegestufe beantragt, sagt er, aber die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Ihm kommen die Tränen. Rebecca versucht, ihm gut zuzureden, sodass er die Hilfe, die ihm zusteht, auch annimmt, denn auf Nachfrage bei der Sozialarbeiterin im Kloster heißt es, dass er die Hilfe bisher nicht anzunehmen scheint. Ich weiß nicht, ob es auch mit Scham oder Stolz zusammenhängt.

Rebecca hört Dietmund aufmerksam zu.

Thilo kam mir eher wie eine Frohnatur vor, mit seinem feschen Basecap und dem Levis-Shirt. Er ist seit 1994 arbeitslos und lebt mit seiner Freundin in einer kleinen Wohnung. Auch er bestätigte, dass die Armut gestiegen ist im Laufe der Zeit. Als ich ihn fragte, was er von der Politik und der Gesellschaft hält, winkte er nur ab. „Das stille Elend will niemand sehen in dieser Leistungsgesellschaft“, sagt er.

Mittlerweile war es gegen drei. Die Stunden vergingen wie im Flug. Wir wurden nachdenklich, als wir in all diese Augen sahen, aber waren froh, hierhergekommen zu sein und den Unsichtbaren ein Gesicht gegeben zu haben. Ihre Stimmen möchte ich mit diesem Artikel vernehmlich machen und all den helfenden Seelen danken, die sich der Not dieser Menschen freiwillig annehmen.

Fazit

Jeder von uns kann in eine solche Situation kommen, niemand ist davor geschützt. Ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, wie schnell das geschehen kann. Oft reicht eine Verkettung von Problemen: Der Partner verlässt einen, der Job ist weg, oder man gerät in eine finanzielle Schieflage. Es gibt Tausende Gründe. Man sollte also die Ärmsten dieser Gesellschaft nicht so schnell verurteilen.

Ich kann ihr Leid nicht lindern, doch ich kann dazu beitragen, sie für einen Moment sichtbar zu machen und an jeden zu appellieren, ihnen beim nächsten Mal nicht aus dem Weg zu gehen, sondern ein herzliches Lächeln zu schenken.

Dies ist oft viel mehr wert als alles Geld der Welt.

Fotos: Earlyhaver

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien am 11. Mai 2024 unter dem Titel „Von der Armut“ zuerst auf earlyhaver.com.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .