Stellvertreterkriege der Großmächte – ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung

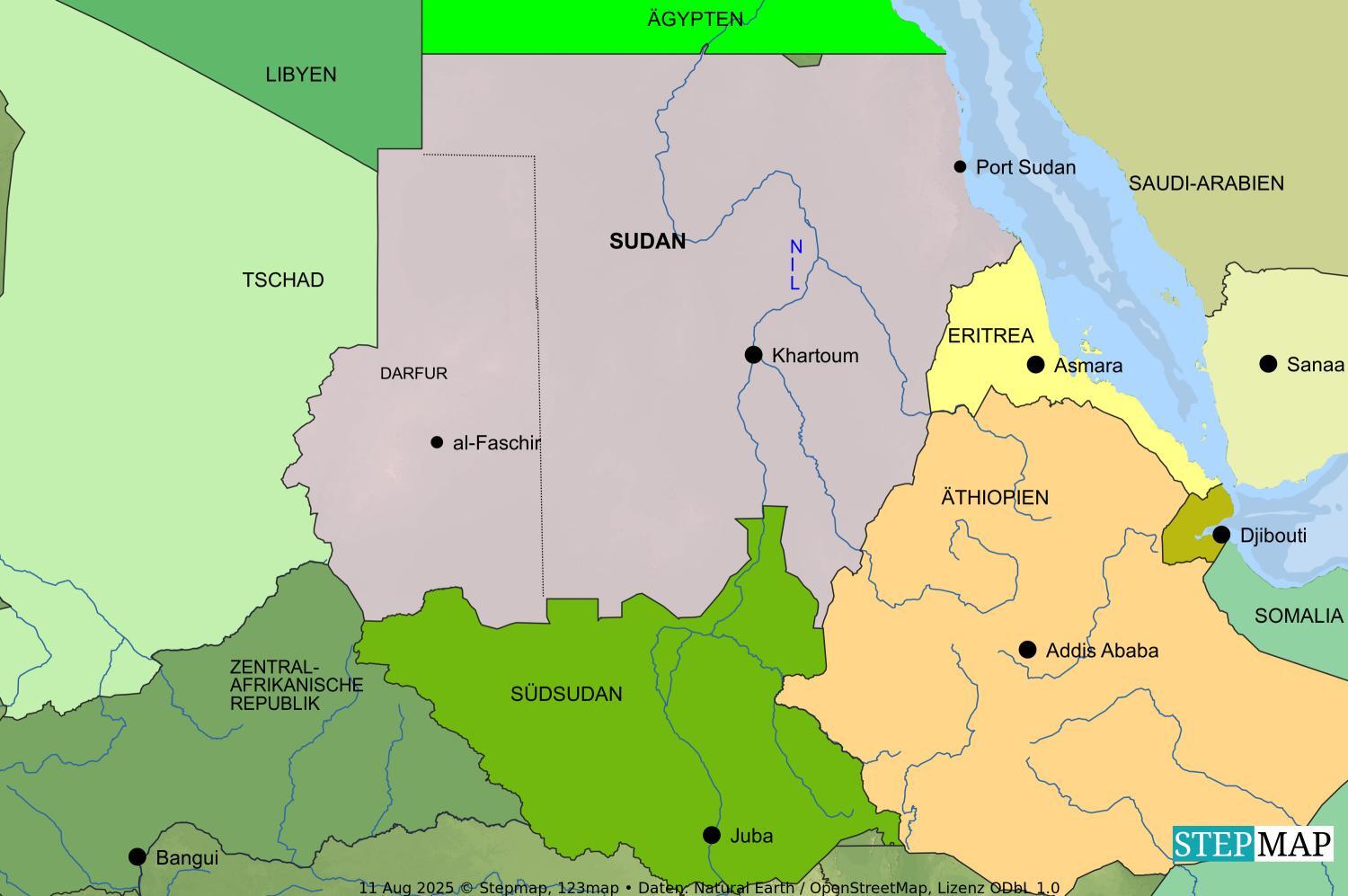

Im Sudan bekriegen sich die beiden Generäle Hamdan Dagala und Abdel Fattah Burhan. Seit der Einnahme von al-Faschir, der größten Stadt Darfurs, durch Dagala , den dort durch seine Rapid Support Forces (RSF) begangenen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung und einer Ausweitung der Kämpfe auf die östlich an Darfur angrenzende Provinz Nord-Kordofan wird vor einem weiteren Zerfall des Sudan gewarnt.

Den Kämpfen fielen geschätzt 150.000 Menschen zum Opfer, etwa zwölf Millionen Menschen sind auf der Flucht, und gut die Hälfte der Bevölkerung, etwa 26 Millionen, ist vom Hunger bedroht. Die Lage im Sudan gilt als die aktuell größte humanitäre Krise der Welt.

Auch heute konkurrieren die Großmächte USA – in der Nachfolge Großbritanniens –, Russland und China um Einfluss in afrikanischen Ländern. Aber auch die Türkei – in der Nachfolge des Osmanischen Reiches – und die reichen Golfstaaten sowie Israel versuchen, ihren Einfluss auszuweiten. Es werden Kriege entlang ethnischer und religiöser Bruchlinien angezettelt und unterstützt, bei denen es in erster Linie um den Zugriff auf Ressourcen und Bodenschätze geht.

Wie ein Blick auf die Geschichte des Sudan zeigt, ist diese eng mit jener Ägyptens und der Rolle der Kolonialmächte Osmanisches Reich und Großbritannien verwoben.

Brennpunkt Darfur

Die im Westen des Sudan gelegene Provinz Darfur ist reich an Bodenschätzen wie Gold, Kupfer, Antimon, Blei und Eisen. Ebenso verfügt sie über Erdöl. Konzessionen für den Südteil der Region wurden laut Wikipedia an die China National Petroleum Corporation vergeben. China und der Sudan blicken auf eine lange Geschichte strategischer und wirtschaftlicher Beziehungen zurück, die über Infrastruktur- und Ölvereinbarungen hinaus auch den Bergbau und das Bauwesen umfassen. Ein Umstand, der konkurrierende ausländische Staaten kaum erfreut.

Darfur fühlte sich seit jeher von der Regierung in Khartum vernachlässigt und marginalisiert. 2003 kam es zum Aufstand zweier Rebellengruppen, der Sudanesischen Befreiungsarmee (SLA) und der Bewegung für Gerechtigkeit und Gleichheit (JEM). 2004 wurde ein Friedensabkommen zwischen dem Sudan und der Unruheregion Darfur geschlossen, das jedoch immer wieder gebrochen wurde.

Im August 2020 schloss die JEM zusammen mit anderen Rebellengruppen einen Friedensvertrag mit der Regierung in Khartum. Dieser sollte die Machtverteilung regeln und die Rückkehr der Flüchtlinge ermöglichen. Die Trennung von Staat und Religion wurde zugesagt, das Bekleidungsgebot für Frauen und das Alkoholverbot auch für Nicht-Muslime aufgehoben.

Nichtsdestotrotz brachen im April 2023 zunächst in Khartum und anschließend in weiten Landesteilen heftige Kämpfe zwischen den regulären Streitkräften (SAF) des Staatschefs General Abdel Fattah Burhan und den Rapid Support Forces (RSF) unter dem Kommando seines Stellvertreters Generalleutnant Mohammed Dagalo (alias Hemeti) aus, jeweils unterstützt von einflussreichen externen Akteuren.

Nach einer einjährigen Belagerung fiel im Oktober 2025 die Hauptstadt Darfurs, al-Faschir, in der Hunderttausende Binnenvertriebene Zuflucht gesucht hatten, an die RSF. Die dort von ihr verübten Massaker sind dokumentiert. Die RSF, die aus arabischen Darfur-Milizen, den sogenannten Dschandschawid, hervorgegangen ist, übt seither weitgehend die Kontrolle über die Provinz Darfur aus, während die SAF einen Großteil des Ostens des Sudan, einschließlich der Hauptstadt Khartum und die Küste des Roten Meeres kontrolliert.

Staatschef al-Burhan und seine SAF werden von Ägypten, der Türkei und Saudi-Arabien, General Dagalo und seine RSF von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und – aufgrund des Streits um das Nilwasser mit Khartum – vom Nachbarstaat Äthiopien unterstützt. Doch auch Israel als aufstrebende Regionalmacht bleibt nicht untätig. Die Jerusalem Post schrieb schon im Juli 2025 (Junge Welt vom 5.11.2025), dass Burhan der „Mann Teherans“ sei und deshalb aus dem Weg geräumt werden müsse.

Der Iran stelle eine Bedrohung Israels dar, weil er Drohnen und Waffentechnik an die SAF liefere und Kontrolle über das Rote Meer erlangen möchte. Tatsächlich war es im September 2023 zur Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Khartum und Teheran gekommen. Laut jW fahre Israel jedoch zweigleisig. Einerseits fand 2021 ein Treffen zwischen dem israelischen Geheimdienst Mossad und der SAF statt, andererseits belieferte Israel RSF-Militäreinheiten mit Artillerieraketen aus eigener Produktion.

Was Waffenlieferungen betrifft, ist auch Deutschland nicht untätig: Nordrhein-Westfalen baut die Rüstungskooperation mit den VAE aus, während diese die genozidale Miliz RSF im Sudan bewaffnen.

Russland ist an einem Marinestützpunkt in Port Sudan am Roten Meer interessiert, pflegt aber mit beiden Bürgerkriegsparteien Kontakte, während die USA vor allem eine Stärkung Russlands und Chinas im Sudan verhindern wollen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) unterstützen die RSF mit Hilfe des Machthabers im östlichen und südlichen Libyen, Khalifa Haftar, der Dagalo mit Waffen und Treibstoff über die Grenze zum Sudan am südöstlichen Zipfel Libyens versorgt. Der Darfur-Krieg nahm im vergangenen Juni eine entscheidende Wendung, als die RSF das al-Uwaynat-Länderdreieck zwischen Ägypten, Sudan und Libyen eroberte. Seitdem hat sich das Tempo der Waffentransporte auf dem Landweg durch Libyen beschleunigt. Inzwischen versucht die SAF durch Drohnenangriffe auf RSF-Konvois, sobald sich diese auf sudanesischem Gebiet befinden, den Waffentransport zu unterbinden.

Imperiale Grenzziehungen mitten durch Stammesgebiete verschärfen auch heute Konflikte. So schreibt Ibrahim Moussa, Vorsitzender der African Legacy Foundation, im Hinblick auf den Sudan von einem „Puzzle, bei dem kein Stück passt – geschaffen von kolonialen Kräften“.

Sollte es wirklich zu einer erneuten Spaltung des Sudans kommen, würde daraus noch lange kein Frieden entstehen. Stattdessen wären interne Machtkämpfe zwischen Fraktionen und Milizen zu erwarten, die sich möglicherweise auch nach Libyen ausweiten könnten.

So träumen schon jetzt al-Kaida nahe Medien von einem Kalifat im Grenzgebiet von Norddarfur und Südlibyen, um gegen die SFR-Kräfte von Dagalo Stellung zu beziehen. Dabei dürfte, spätestens seit dem Besuch des ehemaligen al-Kaida-Befehlshabers und neuen Machthabers in Syrien, Mohammed al-Dschulani, bei Präsident Trump im Weißen Haus, jedem klar geworden sein, dass al-Kaida als Bodentruppen des Westens fungiert und bei Bedarf aktiviertwird.

Das von Spaltung und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch bedrohte Libyen hat in der Kufra-Region mittlerweile mehr als 200.000 sudanesische Kriegsflüchtlinge aufgenommen, die dort massiven Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Es wird befürchtet, dass sich die verzweifelten Menschen auf den Weg über das Mittelmeer nach Europa machen könnten. In Ägypten suchten 1,5 Millionen Sudanesen Schutz und im selbst von Kriegswirren geplagten Südsudan sind 1,2 Millionen Kriegsflüchtlinge angekommen. Auch in den benachbarten Tschad flüchteten 800.000 Menschen.

Die USA, Saudi-Arabien, die VAE und Ägypten arbeiten derzeit an einem Waffenstillstand und einer Übergangslösung, aus der eine zivile Übergangsregierung hervorgehen soll. Die RSF hat bereits zugestimmt, doch Burhan dürfte dies als den Versuch eines westlichen Regime-Change-Unternehmens erkannt haben und verweigert bisher seine Zustimmung. Zunächst, so seine Forderung, müsse sich die RSF aus den von ihr kontrollierten Gebieten zurückziehen.

Bleibt vielleicht noch anzumerken: Sowohl Dagalo als auch Burhan verkaufen ihr „Blutgold“ mittels illegaler Handelsbeziehungen gerne an die VAE. Ein Teil davon soll anschließend an Käufer in Asien gehen, darunter auch an China. So funktioniert es eben, das „Business der Kriegswirtschaft“.

Der Sudan – ein geschichtlicher Rückblick (1)

Der Sudan erlebte die Kolonialisierung durch Ägypten. Später gab es Bestrebungen, die beiden Staaten in einer Union zu vereinen. Letztlich jedoch entstanden zwei getrennte Nationalstaaten, deren Schicksale dennoch durch ihre Nachbarschaft, ihre Geschichte und nicht zuletzt auch durch das verbindende Element des wasserspendeten Nils eng verknüpft geblieben sind.

Im Sudan setzte seit den 1850er-Jahren der Prozess der Staatenbildung dank eines gemeinsamen nationalen Narrativs– verbreitet durch Bildung, Medien und Infrastruktur– ein. Einer der wichtigsten Bestandteile des Narrativs ist bis heute der Widerstand gegen den britischen Kolonialismus. Leider fand die nicht-arabische Bevölkerung darin nicht den ihr zustehenden Platz.

Ägypten kolonisiert den Sudan

Ägypten stand Anfang des 19. Jahrhunderts noch unter Osmanischer Herrschaft. Der aus Albanien stammende Mohammed Ali Pascha war von 1805 bis 1849 Gouverneur in Ägypten beziehungsweise Vizekönig (Khediven- oder Mamlukenherrscher). Sein Sohn, Ismail Kamil, marschierte 1820 in den Sudan ein und schuf die Verwaltungseinheit Bilad as-Sudan; man versprach sich Reichtum und Sklaven.

Der Begriff Sudan bezeichnete damals noch kein Staatsgebiet, sondern Bilad as-Sudan bedeutete schlicht „Land der Schwarzen“, ein Gebiet, das unter der Kontrolle verschiedener, zum Teil arabischer Stämme stand. Gegen Ismail Kamil, der sich auf die Besetzung des Niltals konzentriert hatte, kam es aufgrund der von ihm erhobenen drückenden Steuerlasten zu einer Revolte. Er und sein gesamtes Gefolge starben den Flammentod.

Dies hatte eine grausame Racheaktion Ali Paschas zur Folge, sodass die Sudanesen erst nach weiteren sechzig Jahren ein nochmaliges Aufbegehren gegen die ägyptisch-osmanische Herrschaft wagten.

1824 errichteten die Osmanen in Khartum eine Garnison, die zur neuen Provinzhauptstadt wurde. Mittels gewährter Vergünstigungen wurde versucht, die Loyalität der dortigen Eliten zu gewinnen, während gleichzeitig Sklavenraubzüge in den Süden unternommen wurden. Die Sterberate unter den sudanesischen Sklaven schon während des Transports war so hoch, dass der Plan, sie in das ägyptische Kernland zu bringen, aufgegeben werden musste.

Nach dem Tod Ali Paschas öffnete sich Ägypten gegenüber Europa, das ab 1850 seinen Einfluss auch im Sudan deutlich verstärkte. In Khartum siedelten sich Händler und Missionare an. Später etablierte sich im Südsudan eine arabische Händlerelite aus Khartum, die die nicht-arabische Bevölkerung versklavte.

Die Verwaltungssprache wurde von Türkisch auf Arabisch umgestellt, sodass erstmals auch arabischsprachige Einwohner Beamtenstellen übernehmen konnten. Zunächst setzte der osmanische Statthalter den Briten Charles George Gordon als Gouverneur im Südzipfel des Sudan ein, bevor Gordon 1877 Generalgouverneur des gesamten Sudans wurde. Bereits 1865 wurden Gebiete an der Küste des Roten Meeres und anfangs der 1870er Jahre Territorien des Südsudans in den Sudan integriert. 1874 wurde schließlich die im Westen gelegene Provinz Darfur erobert.

In Ägypten war unterdessen aufgrund von hoher Überschuldung – insbesondere durch die hohen Kosten beim Bau des Suezkanals – der Staatsbankrott eingetreten. Das Land wurde daraufhin unter britisch-französische Finanzaufsicht gestellt. Ein Aufstand, der sich gegen die Einsetzung britischer Minister richtete, wurde 1882 durch eine britische Invasion niedergeschlagen.

Damit standen sowohl Ägypten als auch der Sudan unter britischer Kontrolle.

Das Mahdi-Reich

Während die europäischen Großmächte bei der Berliner Konferenz von 1884 bis 1885 den afrikanischen Kontinent mit dem Lineal unter sich aufteilten und so den Grundstein für viele der heutigen ethnischen Konflikte legten, kam es im Nordsudan zum Mahdi-Aufstand. Dieser wurde als antiimperialer Widerstand zum Gründungsmythos des Landes.

Der Sufi Mohammed Ibn Achmed Ibn Abd Allah sah sich als der verheißene Mahdi, der in der Endzeit in Erscheinung treten, der ungerechten weltlichen Herrschaft ein Ende setzen und die Gemeinschaft der islamischen Gläubigen – Umma – wiederherstellen werde. Damit setzte er sich in Widerspruch sowohl zu den türkisch-ägyptischen als auch zu den britischen Interessen.

Nachdem es Ibn Achmed und seinen Anhängern auf wundersame Weise gelungen war, einer Gefangennahme zu entgehen, rief er den Dschihad aus. Seine schnell wachsende Anhängerschaft, die Ansar („Helfer“), wandte sich auch gegen die von den Kolonialmächten gewünschte Abschaffung des Sklavenhandels.

Als ein ägyptisches Expeditionscorps unter Leitung des Briten William Hicks 1883 vernichtend geschlagen wurde, setzten die Briten den 1880 zurückgetretenen Generalgouverneur des Sudan, Charles Gordon, wieder ein. Seine Aufgabe sollte es sein, Khartum zu halten. Am gegenüberliegenden Nilufer, einem Ort namens Omdurman, schlug Ibn Achmed sein Lager auf, erstürmte 1885 Khartum und tötete Gordon. Als nur kurz darauf auch Ibn Achmed erkrankte und starb, trat sein Kalif (Nachfolger) Abd Allah bin Mohammed sein Erbe an. Das Kalifat von Omdurman eroberte erfolgreich all jene Gebiete, die sich fast mit dem späteren sudanesischen Staatsgebiet decken sollten.

Zunächst konnte der Kalif seine Herrschaft stabilisieren, doch 1896 beschloss die britische Regierung, das Mahdi-Reich anzugreifen. Ein ägyptisch-britisches Expeditionskorps unter Horatio Kitchener eroberte 1898 Omdurman; 1899 unterlagen die letzten Mahdi-Truppen den Briten.

Die britisch-ägyptische Herrschaft im Sudan (1899 bis 1922)

Die Briten bemühten sich, den Anschein zu vermeiden, sie würden den Sudan direkt regieren, übten jedoch de facto die vollständige Kontrolle aus. In Darfur wurde das Sultanat von Darfur wiedererrichtet.

Als das Osmanische Reich 1914 auf Seiten der Achsenmächte in den Ersten Weltkrieg eintrat, erklärte Großbritannien Ägypten zum unabhängigen Sultanat unter britischem Protektorat. Erst am 18. Februar 1922 erklärten die Briten Ägypten für unabhängig und machten es zu einer konstitutionellen Monarchie, bestrebt, weiter seine Vorrechte durchzusetzen – insbesondere die Kontrolle über den Suezkanal.

In den 1950er Jahren entstanden in Ägypten nationalistische Bestrebungen mit dem Ziel, die britische Vorherrschaft abzuschütteln. Im Juni 1953 wurde durch den Putsch der Freien Offiziere die Monarchie beendet und die Republik ausgerufen.

Der Sudan blieb weiterhin der britisch-ägyptischen Herrschaft unterworfen.

Die nationale Frage (1922 bis 1952)

Der Sudan wurde von den Briten in Form der indirect rule beherrscht, das heißt, die Macht wurde – insbesondere im ländlichen Raum – auf einheimische Eliten übertragen. Während im Norden islamisches Recht herrschte und Arabisch die Verwaltungssprache war, wurde im Süden das Englische gestärkt, die christliche Mission gefördert und Politik mit militärischer Gewalt durchgesetzt.

Im Niltal und in Khartum wurde investiert, etwa durch den Eisenbahn- und Staudammbau, doch der gesamte Süden und weite Teile des Nordens blieben unterentwickelt. 1924 kamen im Sudan Forderungen nach einem Zusammenschluss mit Ägypten auf, der aber bei den einheimischen Eliten, die von der britischen Herrschaft profitierten, auf Ablehnung stieß.

Schon in den 1930er Jahren wurde die indirect rule eingeschränkt und mehr auf Zentralismus gesetzt. Langsam bildete sich im arabisch-islamisch geprägten Norden und im Niltal eine Unabhängigkeitsbewegung, bestehend aus Offizieren, Beamten, Studenten und Arbeitern. Die nationalistische Bewegung war allerdings in zwei große Lager gespalten: Auf der einen Seite standen die Ansar, die dem Sohn des Mahdi folgten, auf der anderen Seite der Hatmiya-Orden, eine Sufi-Gemeinschaft, geführt von Ali al-Mirgani.

Die Ansar, aus denen 1945 die Umma-Partei hervorging, war für die Unabhängigkeit von Ägypten, während al-Mirgani sich mit der nationalistischen Strömung zusammenschloss, aus der später die Nationale Unabhängigkeitspartei hervorging, die eine Union mit Ägypten forderte.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 1946/47, wurden die Weichen zwar für eine Einheit des Sudan gestellt, doch in den Institutionen waren nach ersten Wahlen nahezu ausschließlich Nordsudanesen vertreten.

Der Putsch der Freien Offiziere im Jahr 1952 in Ägypten hatte eine komplette Kehrwende von der Politik des abgesetzten ägyptischen Königs Faruk zur Folge. Im Sinne einer revolutionären Dekolonialisierung wurde mit den sudanesischen Parteien verhandelt und eine vollständige Unabhängigkeit des Sudans angestrebt.

Unabhängigkeit, Militärdiktatur und parlamentarische Regierung (ab 1952)

1953 unterzeichneten Ägypten und die sudanesischen Parteien ein Abkommen, das dem Sudan die Selbstbestimmung und den Abzug aller ausländischer Truppen innerhalb von drei Jahren zusicherte. Es begann eine „Sudanisierung“ der Verwaltung und Infrastruktur, wobei fast ausschließlich die besser ausgebildeten Nordsudanesen Posten errangen. Dies führte zu Aufständen und Massakern, konnte aber die Einbindung des Südens in den neuen Staat nicht aufhalten. Am 1. Januar 1956 hisste der neue Premierminister Ismail al-Azahri die Flagge des unabhängigen republikanischen Sudan.

Großbritannien hatte den Sudan ins Chaos entlassen. Die Probleme, denen sich der neue Staat gegenübersah, waren enorm: Dominanz des Nordens gegenüber dem Süden, mangelnde Infrastruktur und Patronagesysteme. Die politische Elite bestand aus wenigen arabisch-islamischen Familienclans des Niltals. Der Sezessionskrieg des Südens, bei dem Hundertausende den Tod fanden, zog sich – mit einer Unterbrechung zwischen 1972 und 1983 während der Präsidentschaft von Gaafar an-Numairi– über fünfzig Jahre hin.

1956 wurde die Kommunistische Partei verboten, dafür stieg die Partei der ägyptischen Muslimbruderschaft, Front des Islamischen Bundes, auf. 1958 putschte Generalleutnant Ibrahim Abbud, der sich – es herrschte Kalter Krieg – für die Seite der USA entschied. 1964 wurde sein Regime durch die Oktoberrevolution gestürzt und durch eine zivile Regierung ersetzt.

Durch den Militärputsch im Jahr 1969 durch Oberst Dschafar Mohammed an-Numairi kam die Sozialistische Union an die Macht, die sich der Sowjetunion annäherte. Es folgten Verstaatlichungen, der Sturz der lokalen Eliten und der Aufbau von Industrie sowie Infrastruktur. Als allerdings Numairi den Beitritt zur Tripolis-Charta anstrebte – einer Föderation zwischen Ägypten, Libyen und dem Sudan – kam es zum Bruch und zur Eliminierung mit der nach der Sowjetunion ausgerichteten Kommunistischen Partei. In den 1970er-Jahren näherte sich Numairi dem Westen an und richtete seine Politik stärker islamisch aus, Mahdisten und Muslimbrüder wurden in sein Einparteiensystem integriert. Zu diesen Zeiten existierte in Khartum sogar ein Deutscher Club und das Militär wurde mit Magirus-LKWs bestückt.

1983 führte Numairi im Rahmen der Septembergesetze die Scharia ein und inszenierte öffentliche Amputationen und Hinrichtungen. Er fühlte sich nun als Auserwählter und ließ islamische Reformer hinrichten. 1985 wurde gegen Numairi geputscht und er musste ins Exil nach Ägypten.

Ab 1985 herrschte Parlamentarismus mit drei im Parlament vertretenen Parteien – der Umma-Partei, der Demokratischen Unionspartei und der Nationalen Islamischen Front – bis sich 1989 Brigadegeneral Omar al-Baschir unblutig an die Macht putschte und fortan dreißig Jahre lang den Sudan beherrschte.

Der Sudan unter Omar al-Baschir

2003 brachen in der vernachlässigten östlichen Provinz Darfur Aufstände aus. Bei dem Versuch, sie einzudämmen, kam es zu schweren Menschenrechtsverletzungen; mehrere hunderttausend Menschen starben. Al-Baschir war der erste amtierende Staatschef, gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) erlassen wurde. Ihm wurden Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen.

Kritiker beklagten, dass dies den Verhandlungen zur friedlichen Beilegung des Konflikts abträglich gewesen sei.

Die USA hatten zwar 2001 nach 9/11 den „Krieg gegen den Terror“ ausgerufen und der Sudan hatte 1996 Osama bin Laden Unterschlupf gewährt, zum Bruch mit Baschir kam es trotzdem erst 2003 infolge des blutigen Bürgerkriegs mit dem wirtschaftlich und politisch abgehängten Darfur.

Jedoch erst 2019 führten Massenproteste zur Absetzung von Präsident Omar al-Baschir. Eine aus Zivilisten und Militärs zusammengesetzte Übergangsregierung übernahm die Macht. Baschir wurde wegen des Verdachts auf Geldwäsche und unerlaubten Besitzes ausländischer Währung vor Gericht gestellt. Es folgte eine Anklage wegen Korruption und eine Verurteilung zu mehreren Jahren Haft. 2024 meldete Der Spiegel, dass der nun 80-Jährige in ein Militärkrankenhaus in der Stadt Merow gebracht wurde.

Unter der Übergangsregierung verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage nach 2019 weiterhin, nicht zuletzt aufgrund brutaler Privatisierungen und die Aneignung der Wirtschaft durch das SAF-Militär.

Zu schaffen machte dem Sudan auch der Verlust der Erdölquellen, die nach der Abspaltung des Südsudan 2011 hauptsächlich auf dessen Staatsgebiet lagen. Der Übergangsrat, dem sowohl al-Burhan (SAF) als auch Dagalo (RSF) angehörten, unterzeichnete auch das Abraham-Abkommen mit Israel. Dagalo kontrollierte die Goldabbaugebiete im Darfur-Gebiet und verdiente mit dem Schmuggel des Goldes Milliarden.

2021 riss in einem erneuten Putsch das Militär wieder die Macht an sich. Zwischen den beiden Generälen Hamdan Dagalo und Abdel Fattah Burhan brach ein Machtkampf aus. Die Hauptstadt Khartum konnte zunächst von Dagalo erobert werden, doch 2025 konnte Burhans SAF die RSF aus der Hauptstadt vertreiben und in den Westen des Sudan zurückdrängen. Beide Seiten werden beschuldigt, Massaker an der Zivilbevölkerung verübt und ethnische Säuberungen durchgeführt zu haben.

Die Hauptstadt Khartum, am Zusammenfluss des Weißen und des blauen Nils gelegen, entwickelte sich zur Millionenstadt mit den entsprechenden Problemen. Es hat sich im Sudan – wie auch in Ägypten – im Zuge des Neoliberalismus ein vom Westen wohlgelittenes System aus Patronagennetzwerken und Korruption einer kleinen, dem Regime nahestehenden Elite gebildet, die mit Verachtung auf die unter Armut und Arbeitslosigkeit stehenden übrigen Bevölkerungsschichten herabblickt.

Die USA, die Golfstaaten und zunehmend auch China unterstützen mit Entwicklungshilfe und Investitionen sowohl den Sudan als auch Ägypten. Die Unzufriedenheit mit den herrschenden Regierungen unter der Bevölkerung ist groß.

Der neue Staat: Südsudan

Der Südsudan war von 1972 bis 1983 und erneut von 2005 bis 2011 eine autonome Region innerhalb des Sudan. Als eines der ärmsten Länder der Welt erlangte der christlich- und animistisch geprägte Südsudan am 9. Juli 2011 seine Unabhängigkeit.

Eine neue Übergangsverfassung sieht Englisch als die alleinige Amtssprache vor. Laut Wikipedia liegt die Analphabetenquote bei über 65 Prozent, etwa ein Drittel der Bevölkerung ist unterernährt. Die Verwaltung funktioniert nicht, und immer wieder brechen blutige Stammeskämpfe aus. Die einzigen Wahlen fanden 2010 statt und werden seither immer wieder verschoben.

Zwischen 2013 und 2018 kam es innerhalb des Südsudan zu einem blutigen Bürgerkrieg zwischen den Volksgruppen der Dinka und der Nuer um politische Macht und Ressourcen, insbesondere um den Zugang zu Erdöl. Dieses wurde über rund 1.500 Kilometer durch den Sudan bis nach Port Sudan am Roten Meer mittels der Petrodar-Ölpipeline transportiert, die aber während des Krieges beschädigt wurde und seit Anfang 2024 vollständig außer Betrieb ist.

Im Südsudan gibt es neben Erdöl auch Gold, Diamanten, Silber, Eisenerz, Kupfer, Chromerz, Zink, Wolfram und andere Bodenschätze, die Begehrlichkeiten ausländischer Mächte weckten, die mit der Lieferung von Waffen gegen Rohstoffe lukrative Geschäfte machen. Wen interessiert es da, dass die Zahl der Binnenvertriebenen schätzungsweise 1,6 Millionen beträgt, der politische Übergang in der Auflösung begriffen ist und gerade der erste Vizepräsident Riek Machar verhaftet wurde. Die Gewalt wächst, die Kriegsgefahr steigt.

Insbesondere Deutschland engagiert sich im Südsudan, zum einen mit der Bundeswehr im Rahmen eines UNO-Einsatzes, zum anderen mit Entwicklungshilfeprojekten. Die Zusammenarbeit mit der praktisch nicht mehr existenten Regierung wurde eingestellt, die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Dschuba (Juba) aus Sicherheitsgründen im März 2025 geschlossen.

Ibrahim Moussa stellt zur Lage im Südsudan fest, dass die Unabhängigkeit mit einem Knopf zur Selbstzerstörung behaftet war. Ethnische und ressourcenbasierte Konflikte konnten durch sie jedenfalls nicht gelöst werden.

Panafrikanismus als Lösung

Die afrikanischen Völker stellen sich verstärkt die Frage, ob das Problem der kolonialen Grenzziehung durch die Bewegung des Panafrikanismus gelöst und die Spaltung des Kontinents durch afrikanische Einheit überwunden werden kann. Die Gründung der Afrikanischen Union (AU) im libyschen Sirte 1990 war ein bedeutender Schritt in diese Richtung. Doch inzwischen greift der Neokolonialismus um sich: US-amerikanische Streitkräfte wie AFRICOM oder das russische Afrika-Korps befeuern regionale Konflikte, und Regionalmächte wie die Türkei und Israel kämpfen um Einfluss. Die Zukunft Afrikas wird sich auch daran entscheiden, wie es Regierungen gelingt, ausländischen Einfluss zurückzudrängen, in Bildung und wirtschaftliche Entwicklung zu investieren und die Marginalisierung ethnischer Gruppen zu überwinden.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .

Quellen und Anmerkungen:

(1) Andreas Kaplony (Hg.), „Geschichte der arabischen Welt“, C.H.Beck, 2024

ARTE: https://www.youtube.com/watch?v=n1CuS0WDlr0