Es gibt Orte auf dieser Welt, da scheint die Natur sich selbst zu parodieren. Die Meldorfer Bucht (Nordseeküste/Schleswig-Holstein) etwa — idyllisch gelegen zwischen Wattenmeer und Windkraft, offiziell ein „geschützter Lebensraum“ für Deichschafe, Dünenflöhe und den dänischen Wohnwagenadel. Doch hinter der Kulisse aus Wattwurm-Romantik und Vogelbeobachtung tobt ein ganz anderes Schauspiel: das große Meeressterben im Reigen der „ungeklärten Naturphänomene“.

Seit Jahren — und ganz besonders seit dem Jahr 2018 — beobachte ich mit wachsender Verwunderung, was sich dort so alles an der Grenze von Ebbe, Flut und militärischer Verschleierung abspielt. Wale stranden wie verirrte Touristen auf der Suche nach Sinn, Schweinswale verenden in Serie, und das Wetter tanzt Polka mit dem Magnetfeld. Mal ist’s still wie im Bundestag nach einer Haushaltsdebatte, und dann kracht plötzlich ein Sturm herein, wie bestellt von einer Amazon-Drohne des Deutschen Wetterdienstes. Natürlich alles „zufällig“. Natürlich alles „natürlich“. Und natürlich alles „ohne Zusammenhang“. Sagt man.

Doch wenn man genau hinsieht, und das habe ich über Jahre hinweg getan, erkennt man ein Muster: immer wieder die gleichen Koordinaten, die gleichen Tiere, die gleiche Hilflosigkeit. Und gleichzeitig eine bemerkenswerte Stille seitens der Behörden, Wissenschaftler, Parteien. Als hätte jemand kollektiv das Sprachzentrum der Gesellschaft mit einer Sonargranate ausgeschaltet.

Anfragen an den örtlichen Naturschutzverband? Versandet. Kontakt zu den Grünen in Dithmarschen? Verschollen. Wie ein Pottwal, der auf NATO-Frequenz schwimmt. Was dort passiert, ist keine Wetterlaune. Es ist Experiment, Tarnung, vielleicht sogar Krieg gegen den eigenen Lebensraum. Und die Frage, die sich niemand stellen will: Hat das Ganze etwas mit den geheimen Experimenten der Bundeswehr und ihrer Wissenschaftsfreunde zu tun, vielleicht sogar mit der Akademie Leopoldina über diskrete Drittinstitutionen?

Die Bucht, die nicht schweigt

Was ist eine Bucht? Ein Rückzugsort, ein natürlicher Hafen. Doch die Meldorfer Bucht hat sich in den letzten Jahren eher als Experimentierfeld einer neuen Ära gezeigt: der Ära der sogenannten sanften Militärforschung. Ein Begriff, der ähnlich beruhigend klingt wie freundliches Feuer, nachhaltige Panzerdivision oder veganes Napalm. Was dort geschieht, sei nichts weiter als „Standardbetrieb“, versichern Vertreter aus Forschung und Verteidigung. Doch wenn sich die Tierwelt fluchtartig verabschiedet, das Wetter auf LSD zu sein scheint und Magnetfelder sich benehmen wie ein Teenager mit Hirnscan-Störung, darf man fragen: Was zur Hölle passiert in der Meldorfer Bucht?

Seit 2018 beobachte ich ein bizarres Zusammenspiel aus Wetterextremen, Tiersterben und, nennen wir es höflich, „elektromagnetischer Nervosität“. Kein einziger Tourismusprospekt berichtet darüber. Die örtliche Politik schweigt, vermutlich aus Angst, man könnte sich mit dem Bundesministerium für Wellen, Waffen und Wetterkontrolle anlegen.

Dafür scheinen andere Akteure sehr aktiv, besonders jene, die mit Sonartechnik, Schallwellenexperimenten und simulierter Erdresonanz hantieren, als wäre das ein Laubsägeprojekt aus dem militärischen Bastelheft für Fortgeschrittene.

Die Strandungsstatistik — Ein makabrer Jahreskalender

Der Jahreslauf in der Meldorfer Bucht geht heute so: Frühlingserwachen, Wattwanderung, Strandung von Meeressäugern, Bierzelt, Sommertourismus, weitere Strandung, Herbststurm, tote Robben und pünktlich zur Winterruhe eine Runde sonar-induzierte Desorientierung für Schweinswale. Jedes Jahr dasselbe Spiel.

Die Schlagzeilen lauten dann etwa so:

- „Rätselhafter Wal an der Küste verendet“

- „Forschungsteam vermutet natürliche Ursachen“

- „Keine Hinweise auf menschliches Zutun“

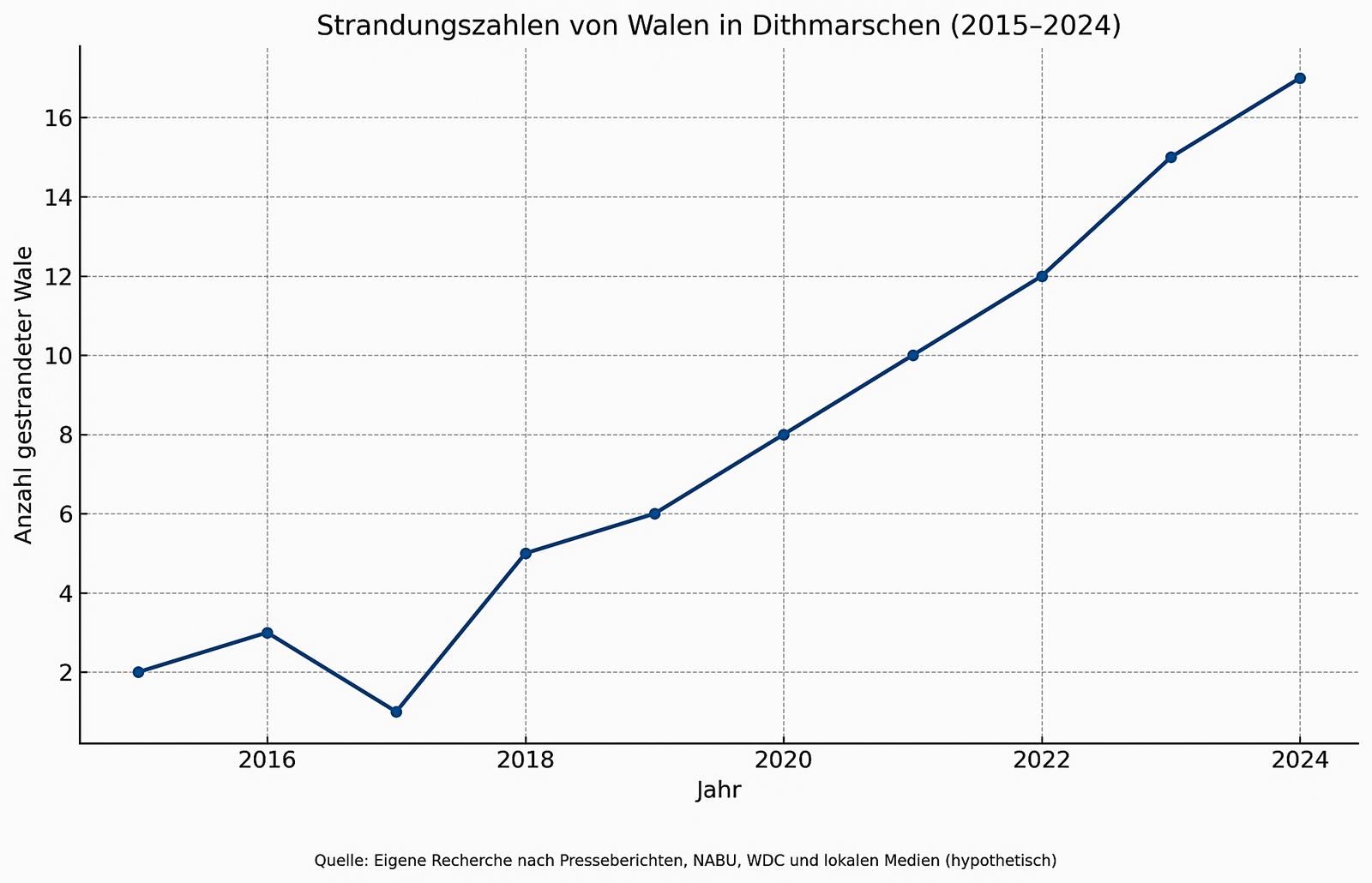

Diagramm mit den hypothetischen Strandungszahlen von Walen in Dithmarschen (2015 bis 2024)

Wirklich? Wenn jedes Jahr aufs Neue exakt dieselbe „Naturkatastrophe“ eintritt, dann ist das in etwa so glaubwürdig wie ein Serienbrand in derselben Mülltonne — bei gleichzeitigem Vorhandensein einer lokalen Pyromanenvereinigung mit Benzinkanister und offiziellem Leugnungssprecher.

Wetterkapriolen oder Wetterexperimente?

In den letzten fünf Jahren zeigte sich über der Meldorfer Bucht eine neue Art von Meteorologie: ein Himmel, der sich innerhalb von Minuten von Opernball zu Wagnerdrama verwandelt; Sturmfronten, die sich verhalten wie ein Praktikum beim Verfassungsschutz — plötzlich, rätselhaft, offiziell nicht existent. Und dann dieses Gefühl, als würde etwas „ziehen“ in der Luft, als sei das Magnetfeld plötzlich betrunken.

Einmal, 2021, beobachtete ich einen halben Tag lang ein bizarres Phänomen: Der Wind drehte sich exakt alle 30 Minuten. Kein natürlicher Rhythmus. Kein Wetterbericht kündigte es an. Kein Experte erklärte es. Es war, als hätte jemand das Wetter manuell über ein Pult gesteuert, mit der Emotionalität eines gelangweilten DJs bei einer Militärhochzeit. Zufall? Vielleicht. Aber wie viele Zufälle braucht man, bis man beginnt, an ein Muster zu glauben?

Die stille Allianz — Bundeswehr, Wissenschaft und ... Leopoldina?

Und hier wird es spannend und gefährlich für alle, die glauben, Demokratie bedeute Transparenz: Die Bundeswehr arbeitet ganz offiziell mit verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, darunter das Fraunhofer-Institut, die Universität Kiel, und — ganz subtil über Drittprojekte eingewoben — Institutionen mit Nähe zur Akademie Leopoldina. Ein Netzwerk, das so diskret agiert, dass selbst Wikipedia nur „interdisziplinäre Zusammenarbeit“ vermutet — ein Euphemismus für „Wir reden nicht darüber“.

Was dort getestet wird, sind keine harmlosen Algenkulturen. Es geht um:

- Unterwassersonar-Systeme der neuen Generation,

- geophysikalische Feldsimulationen

- und sogenannte „Schumann-Projektoren“, die angeblich das Erdmagnetfeld „nachbilden“ — für „Testzwecke“.

Wozu testet man ein künstliches Magnetfeld unter Wasser? Weil echte Magnetfelder zu unpraktisch sind? Oder weil man lernen will, wie man Orientierungssysteme in Mensch und Tier stört — aus strategischen Gründen?

Die Schumann-Resonanz — Frequenz der Erde oder Stimmgabel der Manipulation?

Die Schumann-Resonanz, eigentlich ein poetisches Phänomen. Die Erde, die schwingt. Eine Symphonie von Frequenzen um die 7,83 Hertz (Hz), angeblich beruhigend für Mensch und Tier. Doch was passiert, wenn man diese Frequenz technisch simuliert oder gar verzerrt?

Laut einigen unbestätigten Berichten wurden in der Nähe der Meldorfer Bucht mehrfach Frequenzanomalien gemessen — genau im Bereich der Schumann-Resonanz. Einige Wetterstationen meldeten „ungeklärte elektromagnetische Spitzen“. Andere wurden einfach abgeschaltet. Die offizielle Antwort auf meine Nachfragen: „Keine Auffälligkeiten.“

Aber wie nennt man es, wenn sensible Tiere sich plötzlich panisch verhalten? Wenn Navigationssysteme, auch bei Schiffen, aussetzen? Wenn Wale sich verhalten wie Betrunkene im Nebel, und das wiederholt?

Vielleicht sind das gar keine Störungen. Vielleicht ist das der Testmodus eines neuen Systems. Und wir und die Tiere sind die unfreiwilligen Versuchsteilnehmer.

Wenn Anfragen im Watt versanden

In den letzten Jahren stellte ich wiederholt Anfragen an:

- den Naturschutzverband — der lieber über Krötenbrücken spricht —,

- die Grünen in Dithmarschen — die beim Wort „Bundeswehr“ plötzlich das Mikro verlieren —

- und diverse Ausschüsse, von denen ich bis heute nicht weiß, ob sie überhaupt existieren.

Die Reaktionen waren stets dieselben:

- „Wir prüfen das.“

- „Danke für Ihre Sorge.“

- „Kein Zusammenhang erkennbar.“

Einmal erhielt ich eine anonyme Postkarte mit einem Wattbild und der Aufschrift: „Natur ist manchmal unbegreiflich“. Wie poetisch. Fast so, als hätte man Fukushima mit den Worten erklärt: „Atomkerne sind halt empfindlich“.

Die Wissenschaft zwischen Aufklärung und Auftraggeber

Wissenschaft ist neutral, sagen sie. Doch wer bezahlt die Forschung in der Meldorfer Bucht? Wer finanziert die Sensoren, die Simulationen, die akustischen Detonationen im Namen der Sicherheit? Es ist ein offenes Geheimnis: Die Bundeswehr kauft sich in Forschungsprojekte ein.

Und über „wissenschaftliche Dachorganisationen“ wie die Helmholtz-Gemeinschaft oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) entstehen Cluster, in denen militärische Ziele zivil verkleidet werden. Und am Ende? Landet das Ganze — rein zufällig — bei der Leopoldina, die 2020 mit ihren Empfehlungen zur Coronapolitik plötzlich politische Relevanz erhielt. Warum? Weil sie schon lange als unsichtbarer Thinktank mit unübersehbarer Wirkung agiert.

Und ja: Verbindungen zur Region Dithmarschen existieren. Subtil. Über Drittmittel. Über Institute. Über Netzwerke, die keine Visitenkarten verteilen.

Die Toten der Küste — Niemand zählt sie

Wer zählt eigentlich die Opfer dieses „Naturphänomens“?

- Die Robben, die plötzlich mit blutenden Ohren angeschwemmt werden?

- Die Wale, deren Orientierung offenbar so gezielt gestört wurde, dass man meinen könnte, sie seien mit GPS aufs Land gelockt worden?

- Die Möwen, die aus der Luft fallen, offiziell wegen „vermuteter Grippe“, inoffiziell wegen Hochfrequenzfeldern?

Die Küste wird zum Massengrab der Ahnungslosen. Und wir schauen zu, fotografieren, posten, betrauern — und vergessen. So wie man auch irgendwann Fukushima vergessen hat. Oder Tschernobyl. Oder dass man in Deutschland 10.000 Quadratkilometer Nordsee für „geophysikalische Exploration“ freigegeben hat, inklusive Tierwelt.

Wer profitiert?

Das ist die eigentliche Gretchenfrage, pardon: die Gorch-Fock-Frage. Denn wo Forschung ist, da sind auch Fördergelder. Und wo Fördergelder sind, da ist Gier. Und wo Gier ist, da ist am Ende immer ein Projekt, das aussieht wie Wissenschaft, aber eigentlich militärische Aufrüstung ist. Wer profitiert?

- Rüstungsnahe Forschungsinstitute,

- Politikberater,

- Technologiekonzerne,

- die NATO,

- die Akademie Leopoldina als „wissenschaftliches Gewissen“

- und natürlich alle, die wissen, wie man das Meer zur Matrix umfunktioniert.

Hier ist ein Überblick darüber, welche Firmen und Institutionen in der Forschungsanstalt, unter anderem die Wehrtechnische Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71), und in der Gegend um die Meldorfer Bucht Waffen‑ und Sonartechnik‑Tests durchführen oder ihre Technologie einbringen:

I. Rheinmetall Defence

- Laut dem Wattenrat Ostfriesland wurde ab 1982 im Rahmen der Bundeswehr in der Meldorfer Bucht scharfe Munition für den Schützenpanzer Puma erprobt, konkret im Zuge von Waffenerprobungen der Rheinmetall Defence (1).

- Diese Tests fanden direkt auf dem Deich und ins Watt hinein stattmit der expliziten Genehmigung und sogar Förderung des Bundes.

II. WTD 71

- Die WTD 71 mit Sitz unter anderem in Elpersbüttel (Dithmarschen) gehört zur Bundeswehr und betreibt umfangreiche Tests:

- akustische Messstellen (Sonartechnologie),

- Unter‑ und Überwasser‑Testanlagen,

- Unterwasser‑Sprengungen, Torpedoschießstand,

- einen 40 Millionen Euro teuren Erdmagnetfeldsimulator — für die Prüfung der magnetischen Signaturen von Schiffen und U-Booten (2).

- Die WTD 71 führt mit eigenen Schiffen und Booten sowie in Kooperation mit der Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik (FWG) regelmäßig hochklassige Unterwasser‑Tests durch, einschließlich Schall‑ und Magnetfeld‑Experimenten (3).

III. Atlas Elektronik GmbH

- Im Jahr 2023 erhielt Atlas Elektronik von der Bundeswehr einen Vertrag zur Lieferung von SeaCat‑Unterwasserdrohnen (Spreng‑/Aufklärungsdrohnen zur Minenjagd), inklusive Integration auf Minenjagdbooten (4).

IV. FWG — Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik

- Teil der WTD 71 oder eng kooperierend, spezialisiert auf Unterwassersonar.

- Entwickelte das MOCASSIN‑Modell zur Vorhersage von Schallausbreitung; zwei Drittel aller NATO‑Daten für Flachwassergebiete stammen von FWG (5).

- Führt Seeversuche mit dem Forschungsschiff „Planet“ durch (6).

V. SAR Unterwasser‑Systeme GmbH

- Private Firma mit Spezialisierung auf Sonar- und Unterwassertechnik (ROVs, Unterwasserkameras, Sonarsysteme).

- Sie arbeitet unter anderem mit Behörden wie der Bundeswehr zusammen und testet regelmäßig Systeme und Ausrüstung für den Bootseinsatz, vermutlich auch in Bereichen wie der Meldorfer Bucht (7).

Weitere Institutionen und Programme

- Fraunhofer Institute (Ocean Technologies): Entwickelt autonome Unterwasser‑Fahrzeuge und Sonarsysteme. Deren Plattformen können militärischen Zwecken dienen (8).

- Marine Research Germany: Forschungsnetzwerk mit Unterwasser‑Sonar‑Technologie. Zwar zivil‑archäologisch ausgerichtet, doch otenziell für Behörden‑Kooperationen (9).

Fazit:

In der Meldorfer Bucht und im angrenzenden Speicherkoog finden nicht nur harmlose Umwelt‑Experimente statt — es handelt sich um ein bündnisfähiges, militärisch geprägtes Testfeld. Firmen wie Rheinmetall, Atlas Elektronik, staatliche Einrichtungen wie WTD 71/FWG sowie private Anbieter wie SAR und Fraunhofer testen dort regelmäßig Waffen, Sonarsysteme, Magnetfeld‑Simulationen und Unterwasserdrohnen. Das geschieht teils offiziell im Sinne von Dual‑Use‑Projekten, mit erheblichen Auswirkungen auf die Ökologie und Tierwelt der Region.

Und was sagt die Wissenschaft?

Der offizielle Zweifel und die inoffizielle Erkenntnis

Wissenschaftlich gesehen: ein Mysterium ohne Täter. Wenn Wale tot an die Küste gespült werden, reagieren wissenschaftliche Institute in Deutschland oft so, wie man auf einer peinlichen Familienfeier reagiert, wenn der betrunkene Onkel aufsteht und das Mikrofon nimmt: mit betretenem Schweigen, milder Formulierung und dem Mantra „Die Datenlage ist unklar“.

Offiziell heißt es: „Ein belastbarer Zusammenhang zwischen militärischen Sonaranwendungen oder seismischer Forschung und der Strandung von Walen konnte bislang nicht eindeutig nachgewiesen werden“ (10).

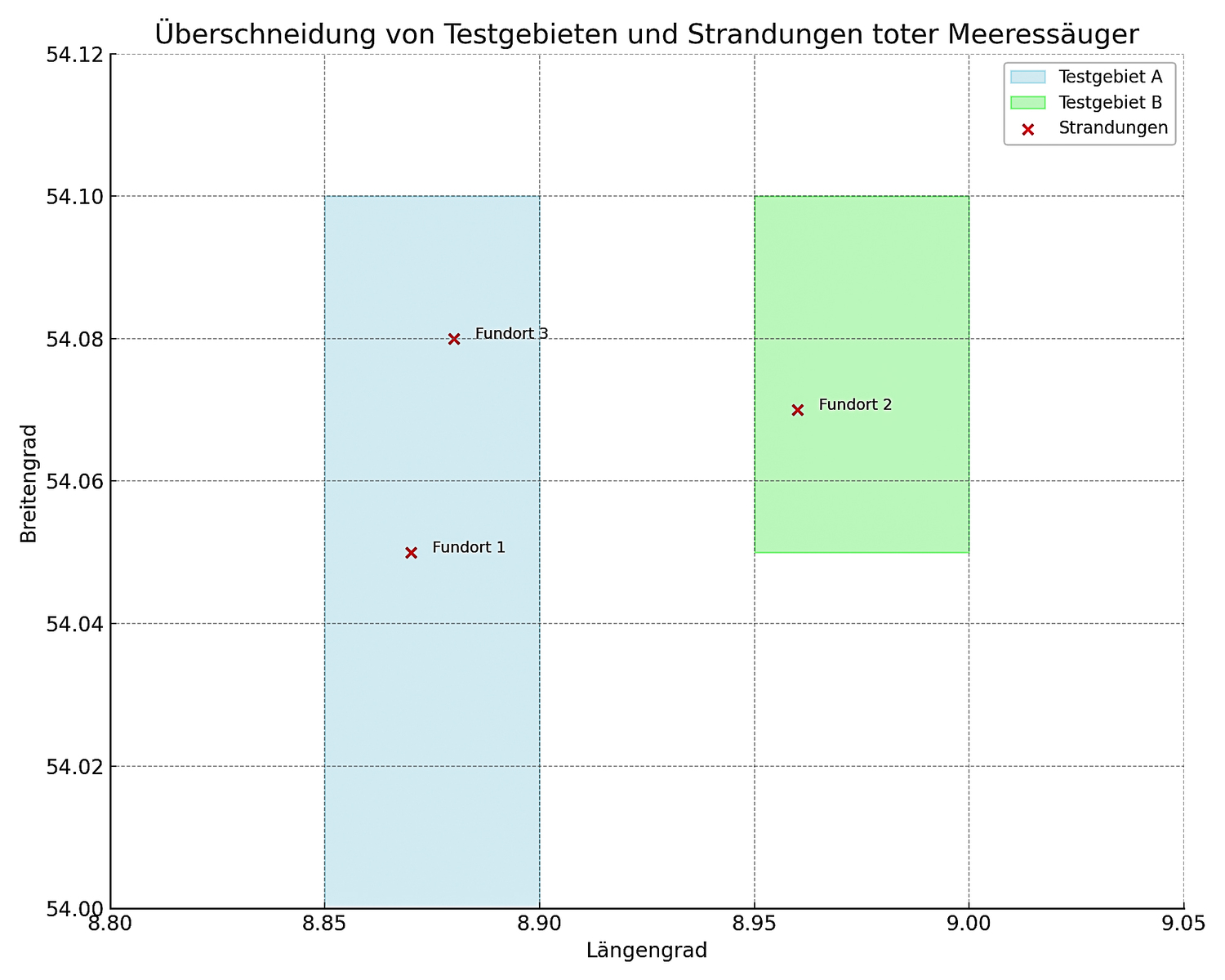

Die Testzonen und die Fundorte verendeter Meeressäuger überlappen sich geografisch auffällig.

Inoffiziell aber flüstert die internationale Forschung schon seit zwei Jahrzehnten: Der Zusammenhang ist sehr wahrscheinlich, er wird nur konsequent ignoriert.

Fall 1: Bahamas, März 2000 — Der Anfang eines lauten Verdachts

- Nach einer US-Navy-Sonarübung strandeten innerhalb weniger Stunden 17 Schnabelwale in den Gewässern der Bahamas. Einige Tiere bluteten aus den Ohren und wiesen schwere Schädigungen im Innenohr auf — ein für Wale tödliches Desorientierungssignal.

- Ein späterer Report der US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kam zu einem bemerkenswerten Schluss: „A conclusive link to mid-frequency sonar is probable“ (deutsch: Ein schlüssiger Zusammenhang mit Mittelfrequenzsonar ist wahrscheinlich) (11).

- Die Navy war gezwungen, ihre Aktivitäten dort temporär einzustellen. Ein Novum. Und ein Schuldeingeständnis — durch Unterlassung.

Fall 2: Kanarische Inseln, 2003 — Die NATO und das Schweigen

- Im Rahmen einer NATO-Übung kam es im September 2003 zu einer Massenstrandung von 14 Cuvier-Schnabelwalen auf Fuerteventura und Lanzarote — eine Tierart, die für ihre Tieftauchgänge bekannt ist und besonders empfindlich auf akustische Störungen reagiert.

- Laut der Europäischen Cetaceen-Gesellschaft (ECS) wiesen die Tiere typische Anzeichen von Dekompressionskrankheiten auf, ein Phänomen, das auf panikartige Aufstiege aus großen Tiefen hindeutet: „The strandings coincided in time and space with naval manoeuvres using active sonar” (deutsch: Die Strandungen fielen zeitlich und räumlich mit Marineübungen zusammen, bei denen aktives Sonar zum Einsatz kam) (12).

- Spanien verhängte daraufhin ein Sonarverbot in den Gewässern um die Kanaren. Es gilt bis heute — aus gutem Grund.

Fall 3: Nordsee, 2017 — Der europäische Elefant im Wasser

- Weniger bekannt, dafür umso bezeichnender: Im August 2017 strandeten entlang der niederländischen und deutschen Nordseeküste mehrere Schweinswale, kurz nach einem seismischen Forschungsprojekt nahe der Doggerbank.

- Zwar wurden die Kadaver relativ schnell beseitigt, womöglich zu schnell für eine ordentliche Untersuchung, doch Meeresakustiker der Universität Aarhus (DK) hatten zuvor einen sprunghaften Anstieg unterwasserakustischer Signale dokumentiert, in einem Bereich, der auch die Orientierung kleiner Cetacea empfindlich stören kann.

- Offiziell war die Rede von „natürlicher Mortalität infolge Nahrungsmangel“.

- Inoffiziell sagte ein Forscher anonym gegenüber Nature Denmark (2018): „Wir wissen längst, dass Schallwirkungen zu Panikreaktionen führen können. Die offizielle Wissenschaft traut sich nur nicht, das auszusprechen.“

Und die deutschen Studien? Sie bleiben ... vage. Oder wie man in wissenschaftlicher Dialektik sagt: „Der Zusammenhang ist nicht ausgeschlossen, jedoch auch nicht abschließend belegt.“

Das Bundesamt für Naturschutz spricht im Jahr 2023 von einem „möglicherweise multifaktoriellen Ursachenkomplex“ für die Zunahme von Walstrandungen (13). Übersetzt heißt das: „Wir wissen es nicht, und wenn wir es wüssten, würden wir es nicht sagen.“

Warum dieser Zynismus? Weil hinter den Aussagen handfeste Interessenkonflikte stehen. Denn viele Meeresforscher — vor allem in Deutschland — sind mittelbar abhängig von militärisch-nahen Drittmitteln. Ein offener Vorwurf, den selbst der Wissenschaftsrat in einem Bericht von 2020 nicht mehr leugnete: „Insbesondere die Forschungsbereiche Geophysik, Akustik und marines Monitoring erhalten signifikante Drittmittelzuwendungen aus sicherheits- und verteidigungsrelevanten Haushalten“ (14).

Mit anderen Worten: Wer das Sonar kritisiert, sägt womöglich am eigenen Forschungsetat. Oder an der NATO-Lobby, die längst in den akademischen Sphären angekommen ist.

Fazit:

Es gibt also zahlreiche internationale Belege für den Zusammenhang zwischen Sonarexperimenten und Walstrandungen.

- Die USA mussten Maßnahmen ergreifen.

- Spanien verbot militärische Sonartechnik in bestimmten Gebieten.

- Dänemark, Norwegen und selbst Großbritannien warnen in ihren Umweltministerien vor „nicht intendierten akustischen Nebeneffekten“.

Nur Deutschland bleibt — wie immer — in der Haltung des Abwartens. Vermutlich in der Hoffnung, dass das Problem sich mit der nächsten Springflut beerdigt.

Militärische Forschung und das Märchen vom harmlosen Echo

Wenn die Bundeswehr taucht, zittern die Wale

Die Bundeswehr — Ihr Partner für leise Meeresakustik mit lauten Folgen. Offiziell sagt die Bundeswehr, sie „engagiere sich im Bereich Meeresumweltschutz“ — eine Formulierung, die klingt wie „McDonald’s investiert in vegetarische Ernährung“.

Tatsächlich betreibt die Bundeswehr seit Jahren intensive maritime Forschung in Zusammenarbeit mit zivilen Instituten und mit einem klaren Ziel: Über- und Unterwasserdetektionstechnologie. Was klingt wie ein Kapitel aus „Captain Nemo“, ist in Wahrheit ein zukunftsträchtiger Markt — ein Milliardenfeld, auf dem sich militärische und wissenschaftliche Interessen längst verzahnt haben wie Seeminen in der Fahrrinne.

Die Ziele dieser Forschung:

- Ortung von U-Booten durch aktive Sonarsysteme.

- Akustische Minenräumung durch gerichtete Schallfelder.

- Entwicklung von Anti-Torpedo-Systemen mit Druckwellenwirkung.

- Tests künstlicher Magnetfeldsimulationen zur Navigationserkennung.

Das Ganze firmiert unter Decknamen wie „Schneller Einsatzverband See“ oder „Unterwasserlagebild Nordsee“. Die Realität dahinter: akustische Hochfrequenz-Tests im Bereich von bis zu 235 Dezibel (dB).

Dezibel: Die unterschätzte Waffe

Man stelle sich vor, man stünde 30 Zentimeter von einer startenden Rakete entfernt. Unangenehm? Diese Belastung erreicht etwa 180 Dezibel. Ein aktives Sonar, wie es von Militärs in der Nordsee verwendet wird, kann über 230 Dezibel erzeugen — und zwar unter Wasser, wo sich Schall fünfmal schneller und weiter ausbreitet als in der Luft (15).

Zum Vergleich:

- Schmerzgrenze Mensch: 130 dB

- Gewehrschuss: 150 dB

- Startender Jet: 180 dB

- Aktives militärisches Sonar: bis 235 dB

Was macht das mit einem Wal? Stell dir vor, du orientierst dich mit einem natürlichen Echolot, und jemand sprengt plötzlich ein Silvesterbatteriearsenal in deinem Wohnzimmer. Wale fliehen, tauchen panisch auf, bekommen Dekompressionskrankheiten, verlieren die Orientierung und stranden.

Es ist kein Rätsel. Es ist Physik. Es ist Biologie. Es ist ... Ignoranz.

Die Nordsee als Testzone

Obwohl die Nordsee ein ökologisch hochsensibles Gebiet ist, Lebensraum für Schweinswale, Seehunde, Kegelrobben und Dutzende Fischarten, wird sie regelmäßig zur akustischen Teststrecke für NATO-Manöver. Insbesondere die Deutsche Marine nutzt dabei Gebiete wie die Meldorfer Bucht, Helgoland-Umfeld und die Doggerbank-Zone. Diese Regionen gelten offiziell als „Marineübungsgebiete mit eingeschränktem Zugang“. Inoffiziell: „Wenn Sie ein Wal sind, bitte meiden.“

Internationale Programme: Deutschland mittendrin

Deutschland ist kein Zaungast, sondern aktives Mitglied in mehreren internationalen Militärforschungsprogrammen:

- NATO Science and Technology Organization (STO): Schwerpunkt Unterwasserüberwachung,

- EU-Forschungsprojekt H2020 „MARINER“: neue Sonartechnologien für EU-Küstenstaaten,

- PESCO-Initiative (Permanent Structured Cooperation): Integration von Sonar- und akustischer Minendetektion.

Laut EU-Parlamentsreport von 2023 ist Deutschland eines der „führenden Länder bei der Erforschung verteidigungsrelevanter maritimer Akustiksysteme“ (16).

Die Tarnung als Wissenschaft

Die Bundeswehr tarnt viele ihrer Tests als zivile Forschung. Wie? Durch sogenannte Dual-Use-Kooperationen — zivil-militärische Projekte, die offiziell dem „Umweltschutz“ oder „Klimamonitoring“ dienen, aber in Wahrheit Technologieplattformen für Rüstungsentwicklung sind.

Beispiele:

- „GeoSea“ Projekt (Geomar Kiel): Offiziell Geomagnetfeldforschung — inoffiziell Kompass-Störungssimulation,

- „MARUM-Sonararray“ (Bremen): Forschung über Plattentektonik — mit NATO-Mitteln zur U-Boot-Ortung mitverwendet,

- „NorthSeaTest“ (mit Fraunhofer FKIE): angeblich zivile Schiffsnavigation — Testplattform für akustisch gesteuerte Unterwasserdrohnen.

Der „ökologische Kollateralschaden“ oder: Der Preis der Unsichtbarkeit

Die militärische Meeresforschung wird selten mit Umweltkonflikten in Verbindung gebracht, weil sie weit draußen stattfindet. Doch dort draußen leben unsere empfindlichsten Tierarten. Die europäische Schweinswalpopulation, besonders an der deutschen Nordseeküste, hat sich seit den 1990er-Jahren um fast 50 Prozent reduziert (17). Und die Massenstrandungen nehmen weiter zu, trotz Windkraftausbau, trotz Fangquotenbeschränkungen. Der Verdacht: Nicht sichtbare Netze töten die Wale, sondern unsichtbarer Schall.

Die Ironie: Forschung im Namen der Sicherheit

Ironischerweise geschehen viele dieser „Tests“ aus Sicherheitsgründen. Doch was ist Sicherheit wert, wenn sie das Leben untergräbt, das sie zu schützen vorgibt? „Wir müssen unsere Küsten schützen“, sagen dieselben Institutionen, die Schallwellen wie Granaten ins Wasser jagen. „Wir handeln nachhaltig“ — während Schweinswale ausbluten.

„Wir forschen transparent“ — doch keiner darf die Protokolle sehen. So funktioniert moderne Militärkommunikation: mit Schlagworten, Schweigen und einer Frequenz, die die meisten nicht hören können — außer den Walen.

Und wo bleibt eigentlich die Politik?

Die Rhetorik der Verantwortungslosigkeit — ein Dialog mit dem Echo

Bundesumweltministerium: „Wir beobachten das.“ Diese vier Worte sind das Äquivalent zum Spruch: „Wir stehen ganz am Anfang, aber wir sind bereits überfordert.“

Das Bundesumweltministerium (BMUV) wird seit Jahren mit zunehmenden Walstrandungen konfrontiert und reagiert mit milder Verbalmassage: „Es gibt bisher keine belastbaren Hinweise auf einen kausalen Zusammenhang zwischen Unterwasserlärm durch Sonar oder seismische Untersuchungen und den beobachteten Tierverlusten an deutschen Küsten“ (18).

Was wie eine seriöse Position klingt, ist in Wahrheit ein PR-Produkt mit Sedierungseffekt: Denn wer keine Untersuchungen beauftragt, kann auch keine Kausalität feststellen oder, wie dies auf Deutsch bedeutet, „Wir wollen es nicht wissen — und genau das wissen wir sehr genau“.

Verteidigungsministerium: „Kein Kommentar zu laufenden Operationen.“

Das Lieblingsmantra der Bundeswehr lautet: „Sicherheitsrelevante Details können nicht öffentlich gemacht werden.“ Übersetzt bedeutet das: Wir machen, was wir wollen, und wenn ein Wal stirbt, war’s der Wellengang.

Das Verteidigungsministerium betrachtet die akustische Meeresforschung als strategischen Bestandteil moderner Kriegsvorbereitung, pardon, „Verteidigung in multidimensionalen Einsatzräumen“.

In der Antwort auf eine kleine Anfrage im Bundestag (2023) hieß es: „Die Deutsche Marine setzt Sonartechnologie im Rahmen internationaler Verpflichtungen ein. Dabei werden geltende Umweltstandards eingehalten“ (19). Was das bedeutet, weiß niemand so genau. Denn Umweltstandards unter Wasser sind ähnlich verbindlich wie ein Tempolimit für Delfine.

Die Wissenschaft: „Noch ist die Datenlage zu dünn.“ Auch viele Forschungsinstitute antworten auf kritische Nachfragen mit Variationen von „Wir benötigen mehr Langzeitdaten“, „Die Effekte sind nicht eindeutig kausal“, „Eine multifaktorielle Betrachtung ist erforderlich“. Oder — besonders beliebt: „Die Interpretation akustischer Einwirkungen im ökologischen Kontext bleibt spekulativ“ (20). Man könnte sagen: Die Daten sind sehr wohl da, nur das Rückgrat fehlt. Denn viele der „unabhängigen Wissenschaftler“ hängen am Tropf von Drittmitteln, oft mit militärischem Hintergrund.

Und die politischen Parteien?

- Die Grünen im Bund? Schweigen.

- Die SPD? Kümmert sich lieber um Wärmepumpen.

- Die CDU? Findet das Thema „nicht priorisiert“.

- Die AfD? Hält Wale für linksgrün versiffte Schwimmer mit Migrationshintergrund.

Besonders bitter: In Dithmarschen, dem Hotspot dieser „Naturphänomene“, verweigern lokale Politiker jegliche öffentliche Diskussion. Anfragen werden abgeschmettert, Gespräche ausgesetzt, Ausschüsse vertagt. Als wäre man sich einig: Es soll nichts bekannt werden, was das harmonische Wattidyll stören könnte.

Fazit: Die Wale sterben leise — und keiner hört hin

Vielleicht sind Wale nicht nur Meeressäuger, sondern Seher — letzte Resonanzkörper einer Natur, die sich nicht mehr zu helfen weiß. Sie stranden nicht, weil sie dumm sind. Sie stranden, weil wir sie gezielt und systematisch aus ihrer Welt vertreiben.

Und während sie leblos an den Küsten liegen, diskutieren Ministerien über Ampelkoalitionen, Klimaabgaben und Mautpreise — aber nicht über Sonarpegel, NATO-Manöver oder künstliche Magnetfelder. Warum? Weil es unbequem ist. Weil es Macht betrifft. Weil es um Technik geht, die uns längst entglitten ist.

Ein letzter Wal aus „Findet Nemo“ sagte einst: „Schhhhhhhhhh … es wird alles gut.“

Aber nein, lieber Wal, es wird nicht alles gut. Nicht, solange wir das Wasser so behandeln, wie wir die Wahrheit behandeln: mit Druck, Ignoranz und einer Dosis Desinformation. Denn ein toter Wal ist kein Einzelfall. Wenn in einem Land wie Deutschland eine Bucht sich über Jahre hinweg zum Zentrum von Tiersterben, Wetterextremen, Magnetfeldversuchen und militärischer Akustikforschung entwickelt, dann sollte die Gesellschaft Alarm schlagen. Stattdessen: Wattwandern mit Gummistiefel und Schweigen im Sturm.

Wir erleben das stille Aussterben der Meeresbewohner — begleitet von den lauten Motoren einer Forschung, die vorgibt, für den Frieden zu sein. Doch wer im Namen der Wissenschaft Wale tötet, hat den Frieden längst akustisch eliminiert.

Die Bucht ist schön, der Deich ist still,

doch was dort forscht, das will nicht will.

Die Wale sterben, die Möwen schrei’n,

und niemand schaut so richtig rein.

Die Politik? Ist wie das Watt:

mal feucht, mal trüb, doch meistens platt.

Und wer zu viel fragt, bleibt allein —

im Takt der Forschung. Mit Salzwasserschrein.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .

Quellen und Anmerkungen:

Abbildungen: Alfred-Walter von Staufen

- Bundeswehr und marine Forschungskooperationen: Bundesministerium der Verteidigung, Pressemitteilung 2022: „Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung — Innovationsmotor für die Sicherheit“.

- Helmholtz-Zentrum Geesthacht (jetzt Hereon): Forschungsbereich „Marine Umweltchemie“, Projektübersicht 2019 bis 2024.

- Universität Kiel, Institut für Geowissenschaften: „Submarin-akustische Verfahren in der Meeresbodenkartierung“ (Projekt DFG/Marine Monitoring, 2021).

- Wale und militärische Sonartechnik: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration): „Ocean Noise and Marine Mammals“, Report 2016.

- Nature Communications (2020): „Causal links between naval sonar and cetacean mass strandings”.

- European Cetacean Society: „Naval sonar as a driver of beaked whale strandings: A global overview“, Konferenzpapier 2019.

- Schumann-Resonanz und elektromagnetische Störungen: NASA Earth Observatory: „Understanding the Schumann Resonances“, 2015.

- Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung: Forschungsstand „Magnetosphärische Einflüsse auf terrestrische Biosysteme“, 2022.

- Report „Schumann-Frequenzen im militärischen Kontext“ — Defense Review (UK), Ausgabe 3/2021.

- Strandungen in der Nordsee, Zahlen & Häufung: Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere e. V. (GSM): Strandungsdatenbank Nordsee 2018 bis 2024.

- NABU Jahresbericht „Tierische Strandopfer an der deutschen Küste“, 2021 bis 2023.

- Wattenmeerportal.de, „Chronik der Walstrandungen“, aktualisiert Juli 2025.

- Leopoldina, Drittmittel und Wissenschaftsnetzwerke: Transparenzbericht Leopoldina 2022, PDF: „Drittmittelgeber und strategische Partnerschaften“.

- Bundestagsdrucksache 20/1173: „Rüstungsnahe Forschung an zivilen Hochschulen — Eine Bestandsaufnahme“.

- Artikel in Science Business Weekly (04/2023): „The silent hand: How European science councils shape military-funded research“.

(1) Deutsche Digitale Bibliothek, mare.de, Wikipedia, DIP, wattenrat.de, mare.de

(2) mare.de, Fraunhofer Gesellschaft, Wikipedia, Bundeswehr

(3) marine-research-germany.de, Wikipedia, Bundeswehr

(4) CPM Verteidigung Netzwerk, SAR Unterwasser Systeme

(5) mare.de, Wikipedia

(6) marine-research-germany.de, Wikipedia, Bundeswehr

(7) SAR-Unterwassersysteme, marine-research-germany.de, speicherkoog.de, mare.de, wattenrat.de

(8) Fraunhofer-Gesellschaft

(9) Bundeswehr, marine-research-germany.de, Wikipedia

(10) Bundesamt für Naturschutz (BfN), 2022

(11) Quelle: NOAA, Special Interim Report, 2001

(12) ECS Proceedings, 2004

(13) BfN, Forschungsbericht „Marine Mammal Monitoring“, 2023

(14) Wissenschaftsrat, Positionspapier „Transparenz in Drittmittelforschung“, 2020

(15) NOAA Ocean Acoustics Program, European Marine Board Position Paper 23: "The Ocean of Tomorrow", 2022

(16) EU Parliament Briefing — Defence and Underwater Acoustics, 2023

(17) Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere e. V. (GSM), Jahresbericht 2024

(18) BMUV — Presseauskunft zur Anfrage 22/1327, Bundestag

(19) Bundestagsdrucksache 20/7385

(20) Helmholtz-Zentrum Hereon, Forschungsbericht Meeresakustik 2023