Berührungslosigkeit

Ceaușescus „Seelenmord” an Kindern wurde später noch vielfach in abgewandelten Experimenten untersucht. Beispielsweise trennte man Rattenjunge bereits kurz nach der Geburt von ihrer Mutter und setzte sie den gleichen Bedingungen aus wie die Waisen in Rumänien: gewärmt und gefüttert, aber ohne Zuwendung in Form von Kommunikation, Nähe oder Berührung. Meist dauerte es keine Woche und die Jungen starben. Bis auf eine Ausnahme: Behielt man alle Faktoren bei, aber massierte die Winzlinge mit dem Radiergummiende eines Bleistiftes, blieben die Rattenbabys am Leben. Kein Lebewesen, weder Mensch noch Ratte, kann auf Dauer ohne Liebe leben.

Das Gleiche ergaben Versuche mit Eiswürfeln, die von Masuru Emoto initiiert wurden: Jeweils kurz vor dessen Einfrieren bekundete man dem einen, dass man ihn liebte, und dem anderen, man würde ihn hassen. Der Eiswürfel, dem Liebe entgegengebracht wurde, fror in feinsten Kristallen, während derjenige, dem Hass entgegnet wurde, innerlich wild zersprang. Doch damit nicht genug: In manchen Experimenten gab es noch einen dritten Eiswürfel. Diesen dritten Eiswürfel jedoch ignorierte man. Man sagte ihm, anders als den beiden neben ihm Liegenden, nichts. Dieser dritte, mit Nichtbeachtung gestrafte Eiswürfel wies die „schizophrensten” Zersplitterungen auf. Auch Eiswürfel brauchen ein Gegenüber.

Der Kampf um Anerkennung

Wie es scheint, haben wir schlichtweg keine andere Wahl: Anerkennung formt unser Welt- und Selbstverhältnis. In Form von Liebe, Würdigung und Respekt bildet sie die Grundlage für Fürsorge und Aufmerksamkeit und im Rahmen sozialer Wertschätzung die Basis unserer Solidarität. Wo sie, die Liebe und Zuneigung eines fühlenden Gegenübers jedoch fehlt, entsteht schnell das Gefühl von Bedeutungslosigkeit; das Gefühl, als Mensch und Individuum nicht gesehen zu werden.

Aus dem Wunsch oder der Angst, geliebt oder verstoßen zu werden, verwandelt sich unsere – bis dato von Vertrauen und Sicherheit gespeiste – Selbst- und Weltwahrnehmung in einen Kampf um Anerkennung, in ein lebenslanges Ringen um die wechselseitige Anerkennung unserer Identität.

Gefangen in unserer Sehnsucht, für das, was wir tun, beachtet und für das, was wir sind, gemocht zu werden, orientieren wir uns bei dem, was wir tun und sind, nicht an uns, sondern an „den Anderen”. Ihre Anerkennung wird zum Maßstab unserer moralischen Reflexion. Die Art und Weise, wie wir uns und die Welt wahrnehmen, verkehrt sich ins außen.

Die Beweggründe derartiger Fremdleitungen fasste der Philosoph Axel Honneth unter dem Begriff der „interpersonalen Anerkennungserwartungen” zusammen. Sie seien der Kern unserer Moral; das identitätsstiftende wie machtordnende Grundelement zwischenmenschlicher Strukturen, das als „moralische Kraft innerhalb der sozialen Lebenswirklichkeit des Menschen für Entwicklungen und Fortschritte sorgt” (1). Funktionierende Kommunikationsbeziehungen und das Herausdifferenzieren von Individuen, also „sowohl die Emanzipation der einzelnen Subjekte als auch ihre wachsende Vergemeinschaftung untereinander, sollte durch eben jenen Kampf um Anerkennung ausgelöst und vorangetrieben werden, der in den Individuen in demselben Maße, in dem er sie schrittweise auf ihre subjektiven Ansprüche aufmerksam macht, zugleich ein rationales Gefühl für ihre intersubjektiven Gemeinsamkeiten entstehen läßt“ (2).

Stufen der Sittlichkeit

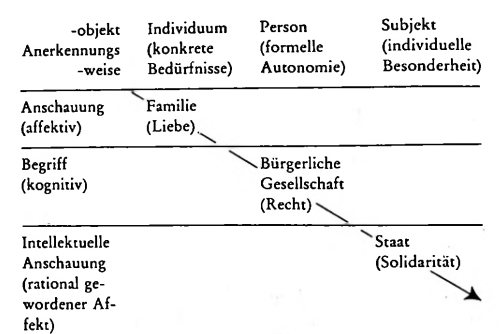

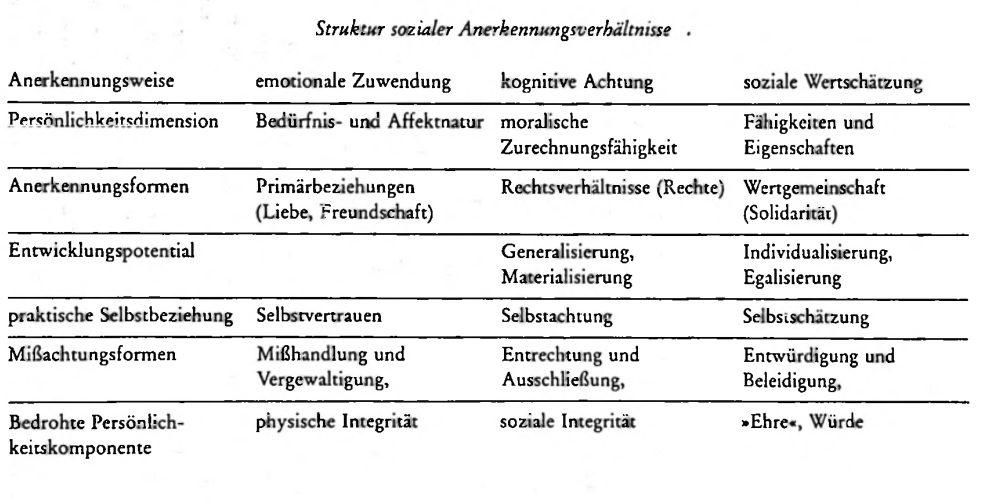

Dieser Kampf um Anerkennung, wie Honneth ihn 1994 in seinem gleichnamigen Werk nannte, lässt sich zurückführen auf Georg Wilhelm Friedrich Hegels „System der Sittlichkeit”. Dieses besteht im Grunde aus der Fragestellung Hegels, wie sich das moderne Subjekt in die verschiedenen Sphären des gesellschaftlichen und politischen Lebens integriert. Ohne Hegels Versuche, „Bindungskräfte” zu finden, die das Individuum vor Isolierung und Entfremdung bewahren und ein erfülltes Zusammenleben sowie die Verwirklichung von Freiheit sichern sollen, an dieser Stelle groß auszuführen, seien im Folgenden zwei Grafiken angeführt, um die verschiedenen Ebenen von Anerkennung und Sittlichkeit besser zu erfassen:

Eigentlich ist es relativ selbsterklärend: Von meiner Familie und von meinen Freunden wünsche ich mir Liebe, Zuneigung und Vertrauen aufgrund meiner Persönlichkeit, meiner Individualität. Nicht aber von der Gesellschaft. Von dieser erwarte ich primär einen Umgang, der mich als Person in meinen bürgerlichen Rechten achtet. Die gleiche „moralische Zurechnungsfähigkeit”, die ich von ihren Mitgliedern verlange, muss ich selber an den Tag legen, andernfalls drohen mir die Entrechtung und der Ausschluss sowie der Verlust meiner Selbstachtung und sozialen Integrität. Ähnliches trifft unser Verhältnis zum Staat zu. Nur, dass wir hier weniger kognitiv als Person mit Rechten begriffen werden möchten, sondern wieder mehr subjektiv als Mensch mit „Ehre” und „Würde”. Deren Unversehrtheit verlangen wir vom Staat auf die gleiche Weise, wie wir uns mit dem Gedanken solidarisieren, unsere Fähigkeiten und Eigenschaften seiner Wertegemeinschaft zuzuführen.

Mit dieser notwendigen Wechselseitigkeit im menschlichen Anerkennungsprozess besitzt Anerkennung sowohl eine verbindende als auch trennende Funktion: Während „positive” Anerkennung zu einer gesunden Gemeinschaftsbildung ohne Unterdrückung des Individuums führt, bilden Missachtungsgefühle laut Honneth „den Kern von moralischen Erfahrungen, die in die Struktur der sozialen Interaktionen eingelassen sind, weil menschliche Subjekte sich untereinander mit Anerkennungserwartungen begegnen, an denen die Bedingungen ihrer psychischen Integrität haften; zu kollektiven Handlungen können solche Unrechtsempfindungen in dem Maße führen, in dem sie von einem ganzen Kreis von Subjekten als typisch für die eigene Soziallage erfahren werden” (3). Er fasst ihren Wirkungsradius sogar so weit und vertritt wider allen bisherigen utilitaristischen Erklärungsversuchen die Auffassung, „dass sich die Motive für sozialen Widerstand und Aufruhr im Rahmen von moralischen Erfahrungen bilden, die aus der Verletzung von tief sitzenden Anerkennungserwartungen hervorgehen” (4).

Anerkennung als identitätsstiftendes Element

Initiiert durch das unausweichliche Resonanzbedürfnis jedes Einzelnen ist der Wunsch nach Anerkennung folglich „nicht ein menschlicher Beweggrund unter anderen, sondern der Wahrheitsgrund aller anderen Bedürfnisse”, so Tzvetan Todorov 1998.

Ein Mangel an Anerkennung erzeugt nicht nur einen Mangel an Abgleich und Absicherung im sozialen Außen; er ist das einzige Defizit, das wir nicht im Stande sind, zu ertragen – weil wir es durch nichts in der Welt durch uns selbst auszugleichen vermögen.

Wo Anerkennung fehlt, entsteht nicht nur äußere Berührungslosigkeit, sondern auch innere. Diese kann sich als Haltlosigkeit manifestieren, wie sie Stefan Zweig in seiner Schachnovelle beschrieb: „Aber selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt, sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos um sich selbst zu kreisen; auch sie ertragen nicht das Nichts.”

Diesen „Kampf um Anerkennung” als unverzichtbare Grundlage des menschlichen Daseins fand Honneth auch in Sartres Intersubjektivitätstheorie verewigt, die dieser im Mittelteil seines existenzialphilosophischen Hauptwerks Das Sein und das Nichts entwickelt hat und dessen entscheidende These die einer unvermeidlichen Negativität zwischenmenschlicher Beziehungen ist. Der Kampf um Anerkennung, schreibt Honneth, sei hier „das Ergebnis einer Anwendung des ontologischen Dualismus von ‚Für-sich-sein’ und ‚An-sich-sein’ auf das transzendental-philosophische Problem der Fremdexistenz: Weil jedes menschliche Subjekt als ein für-sich-seiendes Wesen im Zustand einer permanenten Transzendenz seiner eigenen Handlungsentwürfe lebt, muss es den Blick des anderen, durch den es überhaupt nur zu Selbstbewusstsein gelangen kann, zugleich als eine vergegenständlichende Festlegung auf nur eine seiner Existenzmöglichkeiten erfahren; der Gefahr einer solchen, durch negative Gefühle signalisierten Vergegenständlichung kann es daher allein durch den Versuch entgehen, die Richtung der Blickbeziehung umzukehren und den Anderen nun seinerseits auf einen einzigen Lebensentwurf hin festzulegen; mit dieser Dynamik einer reziproken Verdinglichung wandert ein Element des Konflikts in alle Formen der sozialen Interaktion ein, sodass die Aussicht auf einen Zustand zwischenmenschlicher Versöhnung gleichsam ontologisch ausgeschlossen ist” (5).

Zu dem Problem, als Mensch nicht ohne andere sein zu können, also der Kluft zwischen einem Für-sich- und Für-andere-Sein, schreibt Sartre selbst: „Es wäre vielleicht nicht unmöglich, uns ein von jedem Für-Andere total freies Für-sich zu denken, das existierte, ohne die Möglichkeit, ein Objekt zu sein nur zu vermuten. Aber dieses Für-sich wäre eben nicht ‚Mensch’” (6). „Eine Freiheit”, führt Sartre fort, „die sich selbst zur Existenz brächte, verlöre gerade ihren Sinn von Freiheit” (7). Und weiter: „Auf welche Ebene wir uns auch stellen, die einzigen Grenzen, denen eine Freiheit begegnet, findet sie in der Freiheit. So wie das Denken nach Spinoza nur durch das Denken begrenzt werden kann, kann die Freiheit nur durch die Freiheit begrenzt werden, und ihre Begrenzung kommt, als innere Endlichkeit, von der Tatsache, daß sie nicht umhinkann, Freiheit zu sein, das heißt, daß sie sich dazu verurteilt, frei zu sein; und als äußere Endlichkeit von der Tatsache, daß sie als Freiheit für andere Freiheiten ist, die sie im Licht ihrer eigenen Zwecke frei wahrnehmen” (8).

Trauen und getraut werden

Leben ist und bleibt Resonanz. Dennoch besteht für mich – trotz all der Philosophierei – ein Unterschied in der Art und Weise, wie sich mein Dasein und damit auch mein Grad an Freiheit an der mir entgegengebrachten Anerkennung ausrichtet: ob ich von ihr abhängig bin, oder eben nicht. Es ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Indem es Alleinsein erst geben kann, wenn die Einsamkeit aufgehört hat, so Krishnamurti, geht es um die Frage danach, ob ich mit mir alleine allein sein kann, oder ob das Alleinsein mit mir selbst mich einsam fühlen lässt. Oder um es mit den Worten von Hannah Arendt zu verdeutlichen: Der Kern der Frage, nur mit oder auch ohne andere sein zu können, besteht in dem Unterschied zwischen Abgeschiedenheit und Verlassenheit.

Dieser Gratwanderung gilt es nachzugehen – gerade heutzutage, wo der Großteil der Menschen nun einmal nicht mehr abgeschieden lebt, sich aber dennoch einsam und verlassen fühlt. Es bedrückt der Eindruck von Krampfhaftigkeit, den das moderne Miteinander erweckt: Viele seiner Mitstreiter glauben, sie müssten sich verstellen, um dazuzugehören. Indem sie ihre äußere Freiheit von anderen abhängig machen, erlischt auch ihre innere. Eben weil sie nicht alleine sein können. Indem sie beides miteinander verwechseln, sind sie nur noch Für-Andere, nie aber Für-sich.

„In der Einsamkeit frisst sich der Einsame selbst auf, in der Vielsamkeit fressen ihn die Vielen. Nun wähle.” (Friedrich Nietzsche)

Ich für meinen Teil glaube, dass die Art und Weise, ob und wie ich mich im Laufe meines Lebens an der Anerkennung anderer orientiere, stark davon abhängt, welche Sicherheiten mir in Bezug auf meine Person bereits in meiner Kindheit vermittelt wurden: Wurde ich bedingungslos geliebt? Wurden meine Gefühle ernst genommen, heruntergespielt – oder vielleicht sogar unterdrückt und bestraft?

Hat man mich gefördert und gehalten? Meine Träume belächelt, oder sie bereitwillig unterstützt? Eben weil man an mich als Mensch geglaubt hat – oder eben nicht.

Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, – beziehungsweise, durfte in Gesprächen über diese Themen immer wieder feststellen, – dass Menschen, denen bereits als Kind absolutes Vertrauen entgegengebracht wurde, anders durchs Leben gehen als Menschen, denen diese Erfahrung nicht zuteil wurde. Hierbei sei es vor allem das „Vertrauen des Kindes in die Dauerhaftigkeit der mütterlichen Zuwendung” (9), durch das die „Fähigkeit zum Alleinsein” ebenso geschult werde wie der für jede Form der Kreativität erforderliche „selbstverlorene” Umgang mit dem gewählten Gegenstand. Anders als es vielleicht angenommen werden mag, führt ein bindungsstarker Haushalt folglich nicht zu einer „Verweichlichung” des Kindes. Vielmehr gibt dieser ihm den nötigen Rückhalt, seine „Misserfolge” nicht als Scheitern zu empfinden, sondern sie als Herausforderung wie weitere Chance seines persönlichen Wachstums aufzufassen.

Etwas zweigeteilter schaut es bei dem Umgang mit Ablehnung aus: Menschen, die es „gewohnt” sind, „bedingungslos” gemocht zu werden, fassen es vielleicht eher persönlich auf, wenn jemand sie mal nicht mag, als jemand, der diese Ablehnung „kennt”. Andere wiederum sind durch die ihnen in ihrer Kindheit entgegengebrachte Liebe so in sich gefestigt, dass willkürliche Zurückweisung sie in ihrer Integrität auch später nicht verletzt. Vielmehr können sie klar differenzieren, was berechtigte Kritik ist und was vielleicht eher den unaufgearbeiteten Anteilen des missachtenden Gegenübers entspringt.

Grundsätzlich gilt: Weil die emotionale Zuwendung innerhalb ihrer „Primärbeziehungen” ihnen ein gesundes Selbstvertrauen mit auf den Weg gab, konnten sie später auch auf den Ebenen von Gesellschaft und Staat genügend Selbstachtung und Selbstwertschätzung in sich wahren, um ihre soziale Integrität wie Ehre und Würde aus sich selbst heraus zu beschützen, ohne sich hierzu in den Dienst von etwas oder jemand anderem stellen zu müssen. Sie sind selbst-souverän.

Bei-sich-Sein-bei-Anderen

„Die Liebe ist ein widersprüchliches Bemühen, die faktische Negation zu überwinden und dabei doch die interne Negation zu bewahren.” (Sartre) (10)

„Liebe heißt das Bewußtsein meiner Einheit mit einem anderen, so daß ich für mich nicht isoliert bin, sondern mein Selbstbewußtsein nur als Aufgebung meines Fürsichseins gewinne.” (Hegel)

Die Wurzel jener Fähigkeit zum „Bei-sich-Sein-bei-Anderen” bestand für Hegel in nichts Geringerem als in der Liebe. Indem sich die ihr innewohnende „reziproke Erfahrung des Sich-im-anderen-Wissens” allerdings erst dann zu einem Verhältnis wirklicher Liebe entwickle, wenn sie „zu einer intersubjektiv geteilten Erkenntnis beider Parteien” zu werden vermag, bedarf es auch hier der wechselseitigen Anerkennung. Denn „erst, wenn jedes Subjekt auch von seinem Gegenüber erfahren hat, dass es ‚sich ebenso in seinem Anderen weiß’, kann es das sichere ‚Vertrauen’ besitzen, dass ‚das Andere… für mich’ ist” (11).

So findet in diesem gegenseitigen Vertrauen nicht nur „die natürliche Individualität der Subjekte” ihre Bestätigung – in der Erfahrung des Geliebtwerdens vermögen wir uns auch erstmals als „ein bedürftig-begehrendes Subjekt” zu erfahren. Nehmen und Geben wird nicht mehr als Inanspruchnahme, Verlust oder gar instrumentelles Handeln empfunden, sondern als würdevolles Miteinander. Stattdessen eröffnet eine auf gegenseitiger Anerkennung beruhende Liebesbeziehung beiden kommunizierenden Subjekten wechselseitig die Möglichkeit, „sich in ihrem Kommunikationspartner als die Art von Person zu erfahren, als die sie ihn von sich aus anerkennen” (12).

Eine Person zu lieben, heißt für Hegel, „deren Wünsche und Interessen deswegen als Gründe für eine Beschränkung des eigenen Handelns gelten zu lassen, weil sie als etwas zu Beförderndes oder Unterstützenswertes erfahren werden”.

Diese Form der moralischen Selbstbeschränkung zugunsten eines Anderen spiegle damit eben jene Struktur einer reziproken Anerkennung wider, die Johann Gottlieb Fichte seinen „transzendentalen” Figuren vorbehalten hatte: „Die zwei Liebenden schränken jeweils ihre eigenen Selbstinteressen gegenüber dem Anderen ein, um dadurch an diesem dasjenige zu fördern, was ihn in ihren Augen liebenswert macht” (13).

Das Gelingen von affektiven Bindungen mit der frühkindlich erworbenen Fähigkeit zur Balance zwischen Symbiose und Selbstbehauptung verknüpfend (14), fasst Honneth in Das Ich im Wir wie folgt zusammen: „Solange ein Subjekt sich kraft einer Willensentscheidung auf etwas in der Welt bezieht, das ihm fremd bleibt, weil es darin nicht eine Ausdehnung oder einen Teil des eigenen Selbst erkennen kann, ist es noch nicht wirklich frei; zu vollständiger Freiheit findet es vielmehr erst, wenn es in diesem ‚Anderen’ in der Weise bei sich selbst bleibt, dass es dessen Eigenarten oder Besonderheiten als etwas erfährt, mit dem es sich zu ‚identifizieren’ vermag” (15).

Auf die Frage Kants, „warum durch eine solche reziproke Anerkennung in der Liebe zugleich auch die Freiheit des jeweils Anderen überhaupt erst hervorgebracht werden soll”, erwiderte Hegel wiederum: „Wenn der Wert, in dem sich eine Person durch eine andere als anerkannt empfindet, nämlich zugleich einen wichtigen Teil ihres eigenen Selbstverständnisses bildet, dann darf sie diese Anerkennung als eine öffentliche Bekräftigung ihres Selbstseins begreifen, welches damit in der objektiven Welt eine normative Geltung erhält.” Folglich bedeutet „Bei-sich-selbst-Sein im Anderen” für Hegel in Bezug auf die Liebe nicht weniger als „die Erfahrung zu machen, sich in denjenigen Elementen der eigenen Subjektivität in gesicherter, ‚gewusster’ Weise ‚frei’ bestimmen zu können, die durch die Selbstbeschränkung des Gegenübers nachgerade öffentliche Wertschätzung erhalten haben; und umgekehrt heißt ‚Anerkennen’ dann dementsprechend, dem Geliebten durch Selbstbeschränkung der eigenen Selbstinteressen ausdrücklich die Freiheit einzuräumen, sich in seinen Bedürfnissen und Wünschen ungezwungen bestimmen zu können” (16).

Einen möglichen Ausdruck für das intersubjektive Verhältnis zweier Liebender bietet für Hegel der Begriff der „Solidarität”. Als Synthese beider Anerkennungsweisen beinhalte diese für ihn sowohl das „Recht” als den kognitiven Gesichtspunkt der universellen Gleichbehandlung, als auch die „Liebe” im Sinne der emotionalen Bindung und Fürsorge. „Sittlichkeit” entstehe damit, laut Hegel, „wenn sich die Liebe unter dem kognitiven Eindruck des Rechts zu einer universellen Solidarität unter den Mitgliedern eines Gemeinwesens geläutert hat; weil in dieser Einstellung jedes Subjekt den Anderen in seiner individuellen Besonderheit achten kann, vollzieht sich in ihr die anspruchsvollste Form der wechselseitigen Anerkennung” (17).

Die Tiefe einer derartigen Einlassung und damit auch der Grad der positiven Selbstbeziehung wachse laut Hegel „mit jeder neuen Form von Anerkennung, die der einzelne auf sich selbst als Subjekt beziehen kann”. So sei „in der Erfahrung von Liebe die Chance des Selbstvertrauens, in der Erfahrung von rechtlicher Anerkennung die der Selbstachtung und in der Erfahrung von Solidarität schließlich die der Selbstschätzung angelegt” (18). In der Art und Weise, wie „affektive Primärbeziehungen” auf „eine prekäre Balance zwischen Selbständigkeit und Bindung” angewiesen seien, sei auch „die Liebe als ein Interaktionsverhältnis verständlich zu machen, dem ein besonderes Muster der reziproken Anerkennung zugrunde liegt” (19). Insofern beschreibt die von Hegel als „Seinselbstsein bei einem Fremden” bezeichnete Anerkennungsform der Liebe „nicht einen intersubjektiven Zustand, sondern einen kommunikativen Spannungsbogen, der die Erfahrung des Alleinseinkönnens kontinuierlich mit der des Verschmolzenseins vermittelt; die ‚Ich-Bezogenheit’ und die Symbiose stellen darin sich wechselseitig fordernde Gegengewichte dar, die zusammengenommen erst ein reziprokes Beisichselbstsein im Anderen ermöglichen” (20).

Anerkennung als Prozess der Gewissensbildung

„Die Erfahrung, die Idee des Unendlichen, bewährt sich im Rahmen der Beziehung zum Anderen. Die Idee des Unendlichen ist die soziale Beziehung. Diese Beziehung besteht in der Annäherung an ein absolut äußeres Wesen. Das Unendliche dieses Wesens, das man eben darum nicht enthalten kann, gewährleistet und konstituiert dieses Außerhalb. (...) Der ethische Widerstand ist es, der die Dimension des Unendlichen selbst öffnet, den Bereich dessen, was dem unwiderstehlichen Imperialismus des Selben und des Ich Einhalt tut. (...) Wohlverstandene Gerechtigkeit beginnt beim Anderen.” (Emmanuel Lévinas) (21)

Zum Schluss sei vielleicht noch anzuführen, dass Hegels Modell einer sich auf gegenseitiger Anerkennung begründenden Liebe seinen Ausgang in der These findet, dass „die Bildung des praktischen Ich an die Voraussetzung der wechselseitigen Anerkennung zwischen Subjekten gebunden ist: erst wenn beide Individuen sich jeweils durch ihr Gegenüber in ihrer Selbsttätigkeit bestätigt sehen, können sie komplementär zu einem Verständnis ihrer selbst als einem autonom handelnden und individuierten Ich gelangen” (22). Kurzum: Wird der Mensch am Du zum Ich, bleibt ein Ich ohne Du unkenntlich. Wie für die circa 140.000 Waisen und über 100.000 Straßenkinder unter Ceaușescu ist es für jeden, der in dieser Resonanzlosigkeit ohne fühlendes Gegenüber heranwachsen soll, beinahe unmöglich, ein eigenständiges Ich zu entwickeln. Analog dazu, dass Kinder, die unter Wölfen aufwachsen, auch später nicht mehr lernen zu sprechen, stellt sich hier die Frage, wie man fühlen lernen soll, wenn niemand da ist, der fühlt?

Gleich es damit anzuerkennen gilt, dass es anstelle von Descartes’ Ausruf „Ich denke, also bin ich” vielmehr António R. Damásios Satz „Ich fühle, also bin ich”, also Descartes’ Irrtum, sein sollte, den wir uns zu Herzen nehmen, gilt es auch zu verstehen, dass das einzig Verbindende zwischen Menschen die Anerkennung der Differenz ist: Erst indem wir anerkennen, dass der andere immer anders ist als ich, fangen wir an, uns mit ihm auseinanderzusetzen. Wir fangen an, ihn – wie uns – in seiner Einzigartigkeit nicht nur wahrzunehmen, sondern auch belassen zu wollen. Weil wir selber so sein wollen, wie wir sind, lernen wir, den Menschen so zu akzeptieren, wie er ist.

Wer sich jedoch vorrangig durch seine Gemeinsamkeiten statt durch seine Unterschiedlichkeiten zu anderen Menschen definiert, wird sich nicht nur in seiner Persönlichkeit an diesen orientieren und sich von ihnen abhängig machen – auch wird er stets versuchen, mehr die Gemeinsamkeiten von sich und seinen Mitmenschen zu verstärken, als seine Unterschiedlichkeit zu ihnen zu zelebrieren. Sein Bestreben wird darin bestehen, die Menschen gleicher machen zu wollen, anstatt sie über den Weg der Differenzierung zu sich selbst finden zu lassen. Genauso wenig, wie er sich selbst vertraut, hat er auch kein Vertrauen in seine Mitmenschen. Losgelöstsein bedeutet für ihn nicht Unabhängigkeit und Freiheit, sondern Kontrollverlust und Isolation.

Ich glaube – oder hoffe –, den Lesern dieses Textes nicht sagen zu müssen, dass oder wie uns die Konsequenzen derartiger Anerkennungsangewiesenheiten in den letzten drei Jahren mehr als deutlich vor Augen geführt wurden. Ich meine: Wie viele von uns haben sich im Rahmen der jüngsten Ereignisse gefragt, warum der eine so und der andere so entschieden hat. Warum manche Menschen schlichtweg nicht anders gekonnt zu haben scheinen, als sich auf die Seite der Vielen zu stellen. Warum der eine sein eigenes Nicht-Ausgegrenztwerden über die Ausgrenzung anderer gestellt hat, während manch’ anderer es vorgezogen hat, allein und ausgeschlossen zu bleiben, anstatt Teil dieser Mechanismen zu werden.

Ist es eine Prinzipienfrage oder das Risiko eines nicht in sich selbst gefestigten – und damit zu keiner eigenen Entscheidung fähigen – Ichs? Was macht den Menschen anfällig für Propaganda und Dummheit? Fragt man Mattias Desmet (23), den belgischen Professor für klinische Psychologie an der Universität Gent, war es vorrangig die – mehr mit Vereinzelung denn mit Individualisierung vergleichbare – Losgelöstheit des Einzelnen aus der Gemeinschaft, die diesen samt seiner Unzufriedenheit und „free floating fear” dazu veranlasst haben, im Zuge der Krise der Masse beizuwohnen – eben weil er sich aus sich selbst heraus nicht zu halten vermochte. Der Mensch wurde zum Objekt seiner Angst – und von Medien und Politik auch so bezeichnet.

Woran wir als Gesellschaft am Ende wirklich kranken und was die Brüche der vergangenen drei Jahre schlussendlich tatsächlich begründet oder nur begünstigt hat, darüber mag sich streiten lassen. Worüber sich, meiner Meinung nach, jedoch nicht mehr viel streiten lässt, ist die Notwendigkeit, die Dinge fortan an ihrer Wurzel zu packen. Es hilft nichts, über die Dinge in ihrer historisch-konkreten Form zu reden, wenn der Mensch im entscheidenden Moment nicht dazu in der Lage ist, zu abstrahieren, geschweige denn, er sich nicht traut, sich seinen eigenen Reim auf die Dinge zu machen, weil ihm verboten wurde „zu vergleichen“ (24).

Die Geschichte hat es immer wieder gezeigt: Wo der Mensch den Mut verliert, zu sich selbst zu stehen, hat es dieses Selbst entweder nie gegeben, oder wird es dieses Selbst bald nicht mehr geben.

Mut mag mit Schmerz verbunden sein. Aber er lohnt sich. Immer.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .

Quellen und Anmerkungen:

(1) Honneth, Axel (1994): Kampf um Anerkennung. zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main (Suhrkamp), Seite 227

(2) Ebenda, Seite 51, eigene Hervorhebung

(3) Ebenda, Seite 264

(4) Ebenda, Seite 261

(5) Ebenda, Seite 249, eigene Hervorhebung.

(6) Sartre, Jean-Paul (1962): Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt), Seite 506

(7) Ebenda, Seite 839f.

(8) Ebenda, Seite 904

(9) Kampf um Anerkennung, Seite 167, Honneth nach Winnicottassen

(10) Das Sein und das Nichts (1962), Seite 658

(11) Kampf um Anerkennung, Seite 63

(12) Ebenda, Seite 64

(13) Honneth, Axel (2018): Anerkennung. Eine europäische Ideengeschichte. Frankfurt am Main, Berlin (Suhrkamp Verlag).

(14) Kampf um Anerkennung, Seite 157

(15) Honneth, Axel (2010): Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie. Frankfurt am Main, Berlin (Suhrkamp Verlag), Seite 38

(16) Honneth (2018)

(17) Kampf um Anerkennung, Seite 146

(18) Ebenda, Seite 278

(19) Ebenda, Seite 154

(20) Ebenda, Seite 170

(21) 1957. Die Philosophie und die Idee des Unendlichen. In: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und Sozialphilosophie, Freiburg: 198ff.

(22) Kampf um Anerkennung, Seite 110f.

(23) Empfehlung an dieser Stelle: https://blog.bastian-barucker.de/die-entstehende-totalitaere-dystopie-interview-mit-professor-mattias-desmet/

(24) https://www.freischwebende-intelligenz.org/p/wer-nicht-vergleicht-hat-schon-vergessen