Dieser Text entstand anlässlich eines Vortrages für Kaliningrad. Professor Wladimir Gilmanov gab mir dafür das Thema „Liebe und Schmerz bei Käthe Kollwitz“. Ich nahm die Herausforderung dankbar an, gerade wegen der in Deutschland eher untypischen emotionalen Themenstellung.

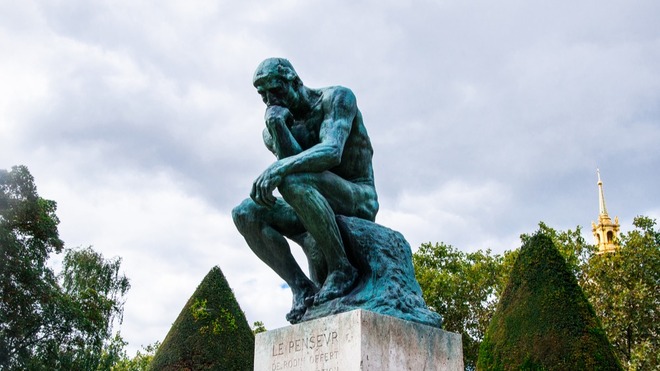

Käthe Kollwitz, Nie Wieder Krieg, Lithographie, 1924. Quelle: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin

Es gibt nur wenige Künstler, die sich so häufig selbst dargestellt haben wie Käthe Kollwitz. Rembrandt war ihr ein wichtiges Vorbild. Ihre Selbstbildnisse unterscheiden sich grundlegend etwa von Zeitgenossen wie Max Liebermann, der es verstand, sich in nur geringfügig variierter Pose immer wieder in Szene zu setzen. Oder auch von Lovis Corinth. Dieser nutzte Gerippe und Ritterrüstung und malte ganz bewusst als eine Prüfung seines Könnens jedes Jahr ein Selbstbildnis.

Käthe Kollwitz verzichtete auf alles Beiwerk. Sie prüfte sich und ihr Tun selbstkritisch im Spiegel. Selten ist ein Mensch schonungsloser mit sich selbst gewesen. Zu Liebe und Schmerz zähle ich deshalb unbedingt die Ehrlichkeit; mit der begann der Schmerz beim Lieben-Wollen. Die Ehrlichkeit ist die Grundlage ihrer Kunst.

Käthe Kollwitz, Selbstbildnis, Feder und Pinsel in Schwarz, 1888. Quelle: Käthe-Kollwitz-Museum Köln

Warum wird der eine Mensch ein Künstler, der andere nicht? Ich versuche die Motivation zu ergründen, den Motor im Inneren zu finden. Die Kunst von anderen ist natürlich eine Quelle, ebenso wichtig sind meiner Meinung nach die Tagebücher und Briefe. 2017 erschien von Yuri und Sonya Winterberg eine nachdenkliche Biographie, der ich sehr zustimmen möchte.

Immer wieder wird als Besonderheit ihre Herkunft aus Königsberg genannt, die Industrie- und Handelsstadt am Pregel. Die Kinder erhielten von den Eltern die Freiheit, draußen allein die Welt zu erkunden, ungewöhnlich damals. Käthe notierte später auf die Frage, wie sie zu ihren sozialen Menschendarstellungen gekommen war:

„Die bürgerlichen Menschen waren mir einfach zu langweilig. Schön war der Lastenträger im Königsberger Hafen.“

Der Vater war ein Mann, der nicht vor Schwierigkeiten zurückgeschreckt ist, wenn es darum ging, für seine Überzeugung einzustehen. Als Theologe wurde er während der Revolution 1848 aus der evangelischen Kirche ausgeschlossen. Er gehörte zu jenen, die den preußischen König immer wieder an sein Verfassungsversprechen erinnerten. Er begann als Maurer ein neues Leben und brachte es zum Bauunternehmer. Fünf Kinder hatte die Familie, Käthe war das dritte Kind.

Der Vater wurde Prediger in der freien evangelischen Gemeinde. Die Mutter Katharina war die Tochter von Julius Rupp, der diese Gemeinde 1846 gegründet hatte. Es war die größte derartiger Gemeinden in Deutschland. Organisiert wie eine kleine sozialistische Gemeinschaft. Keiner galt mehr als der andere. Ohne König als Oberherr wie bei der evangelischen Kirche.

In Kaliningrad neben dem Dom steht ein Gedenkstein für Julius Rupp mit dem wichtigen Satz:

„Wer nach der Wahrheit, die er bekennt, nicht lebt, ist der größte Feind der Wahrheit selbst.“

Auf dem Grabstein für ihn stand ein — nicht mehr erhalten — weiteres Lebensmotto:

„Der Mensch ist nicht dazu da, glücklich zu sein, sondern dass er seine Pflicht erfülle.“

Käthe Kollwitz hat den Großvater mehr gefürchtet als geliebt, aber doch tief verinnerlicht.

Ebenso der Waisenjunge Karl Kollwitz aus Rudau/Melnikovo. Er geriet über Käthes Bruder in den Umkreis von Julius Rupp, in die Gemeinde und auch in die SPD: Voll Disziplin und Strenge hat er als Arzt gelebt. Nach seinem Tode haben sich noch viele Menschen jahrzehntelang an diesen immer hilfsbereiten Arzt erinnert.

Ohne Karl wäre Käthe nie die Künstlerin geworden, als die sie heute gilt. Karl hat um Käthe innig geworben. 1888 erfolgte die Verlobung, erst 1891 wurde geheiratet, als Karl sein Medizinstudium vollendet hatte. Fast 50 Jahre waren sie verheiratet, lebten in Berlin-Prenzlauer Berg. Und trotzdem vertraute Käthe ihrem Tagebuch an:

„Eigentlich war ich immer verliebt. Nur haben diejenigen, denen meine Gefühle galten, davon häufig nicht das geringste bemerkt.“

Das ist einerseits ein Bekenntnis zu freier Liebe außerhalb der Ehe, von der die Quellen für beide berichten. Das ist wieder ein Bekenntnis, dass für Käthe Kollwitz ohne Liebe keine Kunst möglich ist. „Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken“ ist eine andere Tagebuchnotiz.

Käthe und Karl Kollwitz, Fotografie, um 1920. Quelle: Käthe-Kollwitz-Museum Köln

Zwei wichtige psychologische Quellen ihrer Kunst werden meiner Meinung nach zu wenig berücksichtigt: Die eine Quelle heißt Lise. Die drei Jahre jüngere Schwester Lise war vielseitiger begabt als Käthe. Ihr flog alles zu. Der Vater bemerkte einmal, dass die Lise die Käthe (Kathusch hieß sie in der Familie) bald eingeholt haben dürfte. Käthe ist tief getroffen. Sie empfand Neid und reflektierte das rückwirkend in ihren Kindheitserinnerungen.

Käthe hatte also auf ihrem Weg zur Künstlerin Schwierigkeiten zu überwinden, sie lernte, eisern zu arbeiten. Der Vater hätte sie gern als Genremalerin gesehen. Aber das Malen lag ihr nicht. Der Hinweis auf die Graphik von Max Klinger öffnete erst die Tür … Die Schwester aber pflegte ein künstlerisches Leben von großer Vielfalt, ohne jemals hervorzutreten. Ihre Töchter wurden Tänzerinnen.

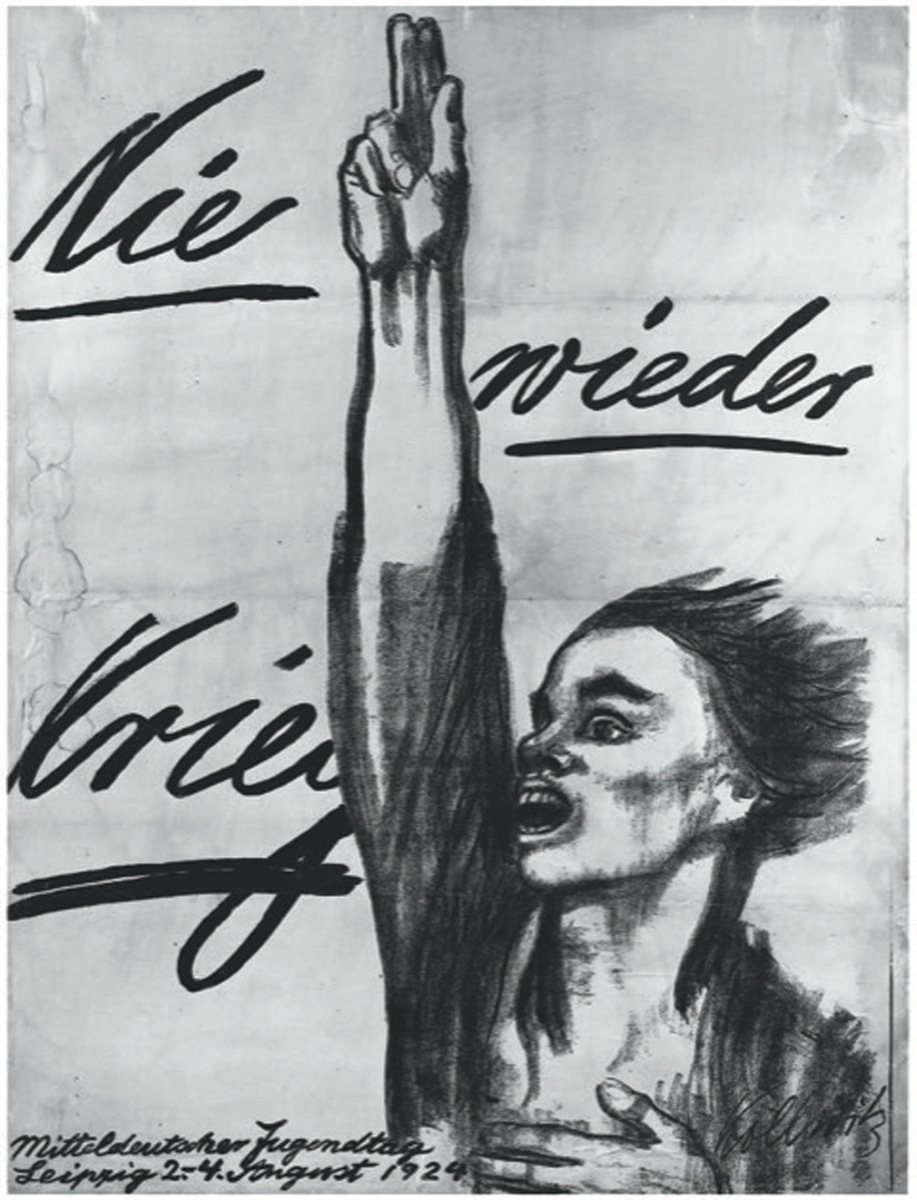

Die zweite Quelle ist der frühverstorbene jüngste Bruder Benjamin. Dessen schmerzvolle Geburt, die schmerzvolle Krankheit und den Tod erlebte Käthe Kollwitz als Kind aus nächster Nähe. Käthe liebte griechische Helden. Gustav Schwabs Nacherzählung war ihre liebste Lektüre. Sie baute gerade einen Tempel für die Venus, als Benjamin starb. Schuldgefühle, schlechte Träume und Angst begleiteten sie. Hat sie nicht genug an Gott geglaubt? Noch als erwachsene Frau wurde sie dies nicht los. Der Tod ist ein kontinuierliches Thema von Anfang an in ihrer Kunst. Das Geben und Nehmen. Liebe und Schmerz.

Käthe Kollwitz, Frau mit totem Kind, Ätzradierung, 1910. Quelle: Käthe-Kollwitz-Museum Berlin.

Der Tod trat dann 1914 nicht einfach in die Stube, sondern sie hat selbst an ihm mitgewirkt.

Vermutlich kennen Sie diese berühmte Geschichte: Der unmündige Sohn Peter möchte als Freiwilliger an die Front. Sie bat bei Karl für ihn um eine Erlaubnis. Vor der Übermacht von Mutter und Sohn beugte sich der Vater. Nur drei Wochen war der Sohn an der Front, er fiel am 23. Oktober 1914 bei Diksmuide in Belgien. „Von da an datiert für mich das Altsein“, vertraute sie dem Tagebuch an.

Die künstlerische Arbeit von nun an war die Auseinandersetzung mit ihrer Schuld. Ein schmerzvoller Prozess. Ganz anders ist das mitunter auch heitere Werk der Frühzeit gewesen. Heitere Seiten hatte auch die Ausbildung an den Künstlerinnenschulen in Berlin und München. Frauen war damals der Zugang an die Akademie verwehrt. Aktstudien nach Frauen waren legitim, nicht jedoch nach Männern. Glücklich war sie in Paris, 1901 und 1904. Lebte das Leben der Boheme. Sie war von großer Offenheit für Neues. Experimentierte mit druckgraphischen Techniken, zu verschiedenen Themen, auch in Farbe.

Gerhart Hauptmanns Theaterstück „Die Weber“, das sie in Berlin sah, hatte sie zu ihrem ersten graphischen Zyklus angeregt. Der künstlerische Durchbruch kam 1898, weil die Jury ihr eine Goldene Medaille geben wollte, der Kaiser das aber verweigerte. Ganz unterschiedlich sind diese Blätter: Die ersten drei sind Lithographien, sind Situationsbeschreibungen, mitfühlend und psychologisch. Die Radierungen dagegen zeigen die verzweifelten Weber mit Waffen und mit Steinen. Das sechste symbolhaft überhöhte Blatt verwarf sie. Diese Vielfalt der Botschaften, ihr Einfühlen und Probieren, ist typisch für die erste Lebenshälfte. Das wäre eine gesonderte Betrachtung wert.

Ihre Kunst in der zweiten Lebenshälfte dagegen ist von wiederholenden, klaren Botschaften bestimmt. Nicht nuancenreiche Grautöne, sondern klare Linien. Die Lithographie wird bestimmend, der breite Kreidestrich typisch. Nur in diesem groben Strich ist der Schmerz wahrhaftig.

Über 20 Jahre arbeitete sie an einem Denkmal für den toten Sohn, immer wieder verwarf sie das Erreichte. War krank, unterbrach die Arbeit, begann immer wieder neu. Eine Trauerbewältigung, die ein wichtiges Thema wäre. War das Opfer sinnvoll? Nein, es war ein sinnloser Krieg, es bleiben die Trauernden zurück. Gesten tiefsten Schmerzes. Die Mutter gebeugt. Der Vater erstarrt, die verschränkten Arme halten seinen Schmerz. Aber allen toten Soldaten ist Ehre zu erweisen, nicht als Floskel, sondern im dargestellten Schmerz über den Verlust.

„Ich bin einverstanden damit, dass meine Kunst Zwecke hat“, schrieb sie dann in ihr Tagebuch und nahm Aufträge an. Sie will diese gut machen, ärgerte sich, wenn sie gehetzt wurde und unter Druck arbeiten musste, das kann sie nicht. Für den Internationalen Gewerkschaftsbund ein erstes Antikriegsplakat „Die Überlebenden“, zum Antikriegstag 1924 im Auftrag der Sozialistischen Arbeiterjugend in Leipzig das berühmte „Nie wieder Krieg“. Der Verleger Alexander Beke bat dagegen ausdrücklich um ein freundliches Blatt. „Mutter mit Kind auf dem Arm“ wurde ihr erfolgreichstes Blatt, das auch als Offsetdruck und Nachdruck kursiert.

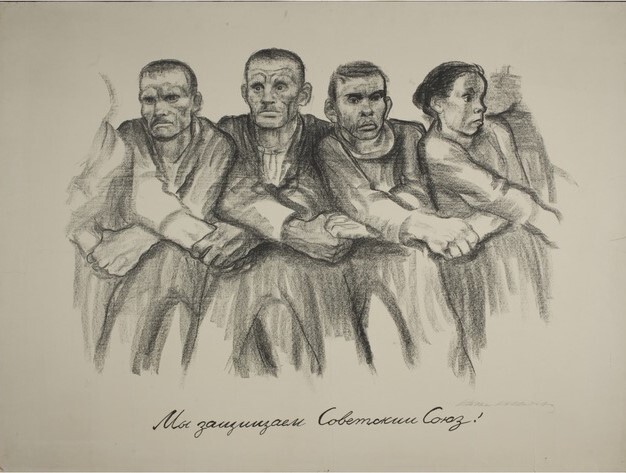

Die plastische Arbeit wäre auch wieder ein eigenes Thema. Bereits mit 37 Jahren ging sie 1904 noch einmal nach Paris, traf Auguste Rodin, bildete sich aus an der Akademie Julien. Nebenbei: Auch dies hat Karl Kollwitz mitgetragen. Wie den Villa Romana Preis in Florenz 1907. Warum Plastik? Ehrlicher, unmittelbarer unter den Händen formbar, schmerzvoller als Graphik. Von insgesamt 43 plastischen Projekten sind 19 Bildwerke erhalten, 15 davon wurden in Bronze vervielfältigt. Ein schmales Werk, die Kollwitz stets voller Selbstzweifel. Sie schrieb häufig über ihren Zustand: „zerrissen“.

Neu ist in der zweiten Lebenshälfte der Holzschnitt: Etwas so klar wie möglich, schwarz-weiß sagen. Auf Bitten der Witwe zeichnete sie Karl Liebknecht im Leichenschauhaus. Brief vom 1. Februar 1919 an eine Freundin:

„Glauben Sie mir, Liebknecht und Rosa Luxemburg waren Idealisten. Ich bin Gegner ihrer Kampfmethode. Aber die Art, wie sie und verschiedene andere Führer beiseite gebracht sind, ist verbrecherisch und empörend. Gewalt erzeugt immer neue Gewalt, und ich fürchte, daß es mit dem Terror jetzt erst richtig losgehen wird. Außerdem halte ich die Idee, die dem Kommunismus zugrunde liegt, für unbesiegbar. Wenn es nur Deutschland erspart bliebe, denselben grauenvollen Weg wie Russland gehen zu müssen.“

Käthe Kollwitz zeigt in diesem Holzschnitt einen kommunistischen Führer in einer Darstellungsweise, die sonst dem toten Christus vorbehalten ist. Ist sie eine Kommunistin? Nicht unbedingt. Ich denke, es ist nicht notwendig.

1917 hatte sie zum Jahresrückblick notiert:

„Gegeben hat es neue Ausblicke durch Rußland. Von da ist etwas Neues in die Welt gekommen, was mir entschieden vom Guten zu sein scheint. Eine neue Hoffnung, daß in der Entwicklung der Völker in der Politik nicht wie bis jetzt nur die Macht entscheidet, sondern daß ‚von nun an‘ auch die Gerechtigkeit mitwirken soll. Die Russen haben gezeigt, daß eine Möglichkeit dazu ist und dies ist vielleicht das schönste geistige Ergebnis im letzten Jahr gewesen. (…)“

Aufgefordert von Willi Münzenberg und Theodor Plievier half sie mit Flugblatt und Plakat bei der Hungerkatastrophe an der Wolga.

Russische Autoren kannte die Kollwitz aus dem Bücherschrank der Eltern. Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“ gehörte zu ihren Lieblingswerken — neben Goethe, zu dem sie immer wieder griff, wenn sie in Not war. 1908 lud die Berliner Secession Maxim Gorki ein, Käthe Kollwitz feierte ihn mit anderen.

Käthe Kollwitz, Helft Rußland, Lithographie, 1921. Quelle: Käthe-Kollwitz-Museum Köln

Heinrich Vogeler berichtete ihr 1924 begeistert aus Russland. Ihr Schüler und Freund Otto Nagel, ein glühender Kommunist, mit einer russischen Schauspielerin verheiratet, nach 1945 auch Präsident der Akademie der Künste, hatte eine Einladung für Käthe und Karl Kollwitz erwirkt. Zum 10. Jahrestag der Oktoberrevolution, eine offizielle Jubiläumsreise. Im Tagebuch schrieb sie:

„Ich hatte mir vorgenommen, mich diesmal nicht überrumpeln zu lassen, sondern kühlen Blickes alles zu betrachten. Ich brachte es wieder nicht fertig: Russland berauschte mich!“

1928 folgten Ausstellungen ihrer Werke in Moskau, Leningrad und Kasan. Es liegt in der Natur der Sache, dass für das Titelbild des Kataloges ein kämpferisches Blatt vom Weberaufstand ausgewählt wurde: der Zug der Weber. Im Moskauer Museum der Schönen Künste (heute Puschkin-Museum) wurde eine Sammlung ihrer Werke angelegt. 60 Blatt Druckgraphik.

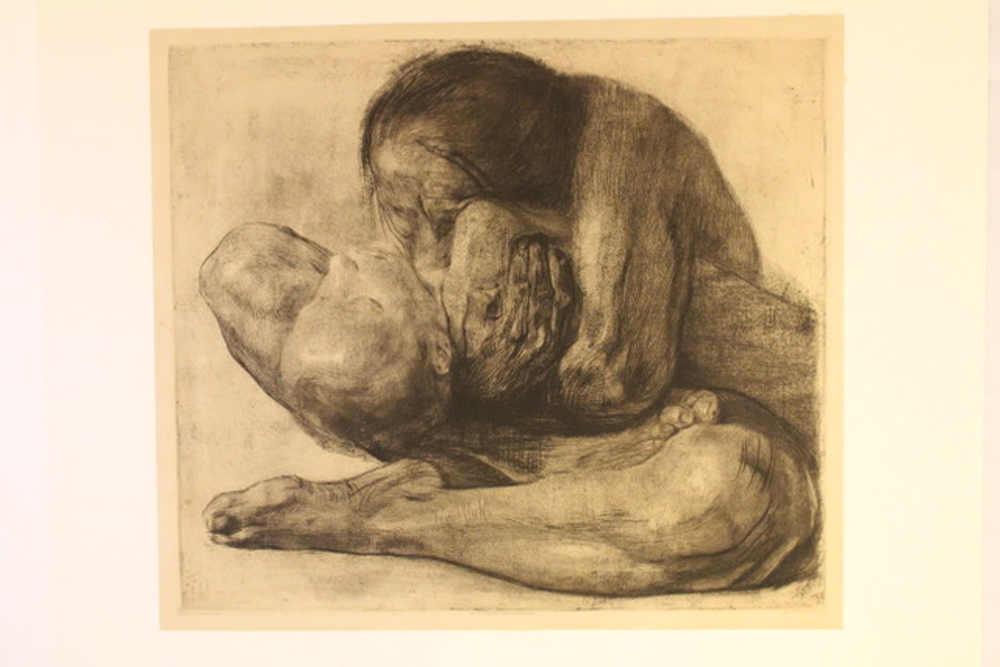

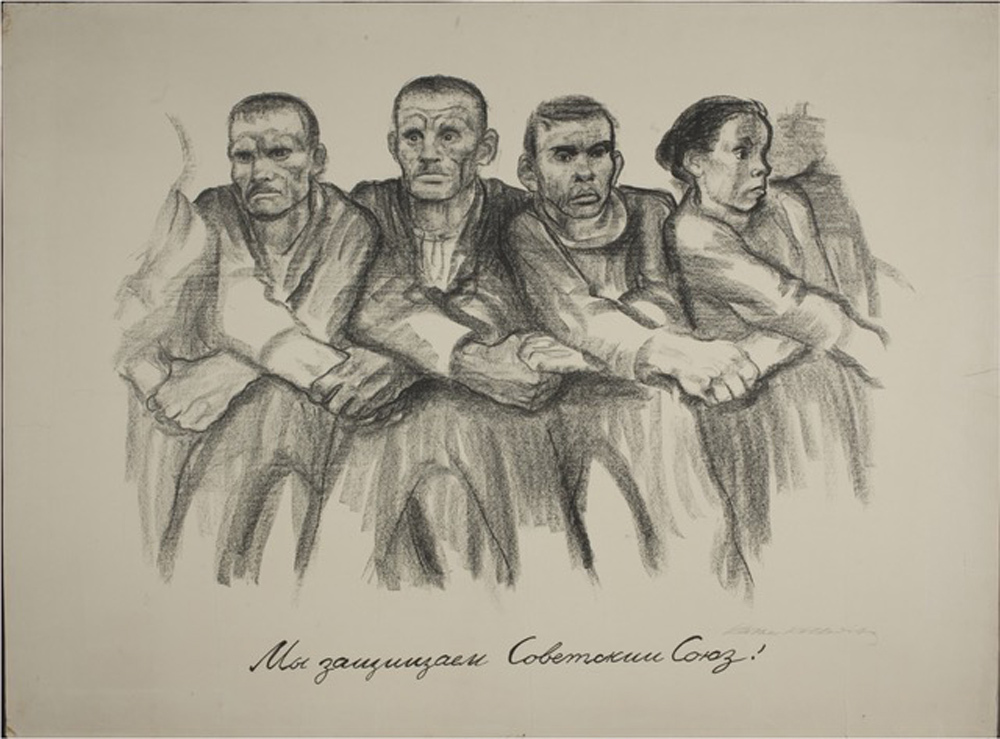

1930 wurde Käthe Kollwitz gebeten, einen Protest gegen die Verhaftung russischer Wissenschaftler durch Stalin zu unterschreiben. Sie suchte dazu den Kontakt zu Albert Einstein. Dieser hatte erst unterschrieben, dann aber seine Unterschrift zurückgezogen. Käthe Kollwitz unterschrieb nicht. — Wer ehrlich sein will, macht es sich nicht leicht. — Zum 15. Jahrestag der UdSSR gestaltete sie auf eigenen Antrieb die Lithographie „Wir schützen die Sowjetunion“, die in einem Exemplar auch mit russischem Untertitel erhalten ist. Ist damit die Beziehung von Käthe Kollwitz zu Russland hinreichend beschrieben?

Käthe Kollwitz, Wir schützen die Sowjetunion, Lithographie 1932. Quelle: Staatliches Puschkin-Museum der Schönen Künste Moskau

Eine Ausstellung „Käthe Kollwitz und Russland“ 2012 im Berliner Käthe-Kollwitz-Museum brachte aus Tagebüchern und Briefen weitere Hinweise: Eine Engländerin, mit der sich Käthe Kollwitz in Florenz angefreundet hatte, war 1920 begeistert in die Sowjetunion gefahren. Als Engländerin fiel sie auf und wurde als Spionin verhaftet. Ein russischer Kommunist, der 1918 bei Familie Kollwitz einige Wochen Unterschlupf gefunden hatte, berichtete von 130 Hinrichtungen, die die Revolutionäre vornahmen. „Wahlverwandtschaft“ steht auf dem Titel des Kataloges von 2012. Ivan Czechots Beitrag titelt: „Faszination und Missverständnis“. — „Eine problematische Wahlverwandtschaft“ nannte Dr. Gudrun Fritsch ihren Katalogbeitrag. Sie hatte sich seit 1996 für dieses Ausstellungsprojekt eingesetzt, es war ihr größtes Schmerzenskind. Ich habe das durch persönliche Gespräche verfolgen können.

Es bleibt ein Verdienst der Ausstellung, dass sie auch zeitgenössische russische Graphik einbezog. Zu wenig ist diese in Deutschland bekannt und Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung. Der russische Botschafter Wladimir Grinin sprach zur Eröffnung der Ausstellung in Berlin davon, dass die Ausstellung auch in Russland gezeigt werden sollte. Dazu kam es nicht.

Die deutsche Presse betonte übereinstimmend die problematische Seite der Beziehung; die Hoffnung, die die Kollwitz daraus zog, ließ sie beiseite. Immer wieder dasselbe. Aber wer ehrlich sein will, kann keine halben Wahrheiten zulassen.

Vielleicht ließe sich noch einmal neu beginnen. Indem Quelle für Quelle, Bild für Bild nebeneinandergestellt werden. Dabei kann nur der liebevolle Blick mitfühlend das Ganze durchdringen. Dazu gehört außerdem, die sich verändernde politische Gesamtsituation zu Lebzeiten der Käthe Kollwitz ebenso wie danach zu berücksichtigen. Es wäre ein schmerzhafter Prozess; er scheint mir jedoch notwendig. Wir sind Menschen, wenn wir einander zu verstehen suchen.

Dieses Jahr ist das 80. des Kriegsendes, der Befreiung vom Faschismus, des Sieges. Es war zugleich der 80. Todestag von Käthe Kollwitz, der in Deutschland still vorüberging.

Sie starb in Moritzburg. Was so kam: Prinz Ernst Heinrich von Sachsen in Schloss Moritzburg bei Dresden war ein Bewunderer der Kunst von Käthe Kollwitz. Ihm gehörte auch der Rüdenhof, und er bot Käthe Kollwitz darin zwei Zimmer als sicheren Ort an. Das kam recht, denn ihre Bleibe in Nordhausen war bedroht, das Wohnhaus in Berlin zerstört, der Ehemann schon 1940 gestorben. Im Herbst 1944 wurde sie auf den Rüdenhof gebracht. Zwei Enkelinnen betreuten sie dort, sie war schwach und stark schwerhörig. Im April waren die Truppen in der Ferne zu hören, der Prinz hatte Moritzburg längst verlassen. Die Enkelinnen sprachen mit der Großmutter über ihre Ängste:

„Da sagte sie, man sollte einfach, wenn die Russen kämen, sie zu ihr führen, und ihr würde niemand etwas tun, denn sie sei in Russland sehr bekannt.“

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .