Wolfgang Borchert wäre wohl aus allen Wolken gefallen, hätte er mitgekriegt, dass einst ein sozialdemokratischer Verteidigungsminister zur Kriegstüchtigkeit Deutschlands aufrufen würde. Die schrecklichen Kriegserfahrungen steckten dem Schriftsteller damals, so unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, noch in den Knochen. Abscheu gegenüber und Angst vor dem Krieg durchatmen die in Schrift gegossenen Gedanken des Schwerkranken. Sein Drama „Draußen vor der Tür“, seine Gedichte und Aphorismen, sein „Manifest” aus den 1940er Jahren — sie enthalten nicht nur einen gellenden Aufschrei gegen das Menschheitsverbrechen Krieg. Sie fordern auch unmissverständlich dazu auf, sämtliche Einstellungen, die Kriege ermöglichen, zu blockieren beziehungsweise zu überwinden. Eine nachhaltige Kriegsuntüchtigkeit — das ist Borcherts Ziel. „Helm ab Helm ab” heißt es in „Unser Manifest”.

„Wir haben verloren ! (...) Wir werden nie mehr antreten auf einen Pfiff hin und Jawohl sagen auf ein Gebrüll. Die Kanonen und die Feldwebel brüllen nicht mehr. Wir werden weinen, scheißen und singen, wann wir wollen. (...) Und kein General sagt mehr Du zu uns vor der Schlacht. Vor der furchtbaren Schlacht. Wir werden nie mehr Sand in den Zähnen haben vor Angst (Keinen Steppensand, keinen ukrainischen und keinen aus der Cyrenaika oder den der Normandie — und nicht den bitteren bösen Sand unserer Heimat !) Und nie mehr das heiße tolle Gefühl in Gehirn und Gedärm vor der Schlacht.” (Borchert, 1949/1979, S. 308 f.)

Krasser könnte der Widerspruch nicht sein, in dem Borcherts Plädoyer zu der Aussage des deutschen Verteidigungsministers steht, die weit hinter die Einsicht des Schriftstellers zurückfällt. „Wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein. Und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.” (Pistorius, 2023) Eigentlich verschaffte Pistorius nur dem eine größere öffentliche Beachtung, was der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, bereits im Juli 2023 eingefordert hatte: Kriegstüchtigkeit (Breuer, zit. n. NTV 2023). Noch deutlicher wird dieser im Dezember 2023. Deutschland werde es „von außen vorgegeben, wann wir kriegstüchtig sein müssen. Und das heißt für mich: eigentlich so schnell wie möglich” (Breuer, zit. n. Nachgefragt 2023).

Neben der Aufrüstung der Streitkräfte sieht der General zwei weitere Grundpfeiler der erstrebten Kriegstüchtigkeit: den viel zitierten gesellschaftlichen Mentalitätswandel und die „personelle Einsatzbereitschaft”. Insgesamt geht es um die Stärkung der gesamtgesellschaftlichen Resilienz, die schon im Weißbuch 2016 an zentraler Stelle der sicherheitspolitischen Strategie steht. Resilienz, so klärt uns die von dem berüchtigten Bankier Hermann Josef Abs einst mitbegründete Gesellschaft für Auswärtige Politik auf, bedeutet „die Bereitschaft und Fähigkeit einer Gesellschaft, einen Konflikt mit den Einschränkungen und Verlusten mitzutragen. Gesellschaftliche Resilienz — mental und physisch — ist unabdingbar, um Moral und Zusammenleben aufrechtzuerhalten. Dazu gehört (...) die öffentliche Demonstration des Glaubens an den Sinn und die Fähigkeit, den Konflikt durchzustehen.” (Mölling & Schütz, 2023, S. 3)

Hieran schließt das Grünbuch 2025 Zivil-militärische Zusammenarbeit 4.0 an. Es bedarf „einer breiten gesellschaftlichen Sensibilisierung, damit Bürgerinnen und Bürger und Institutionen ihre jeweilige Rolle kennen und im Notfall handlungsfähig bleiben. Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zählt auch die Einbindung und Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in die staatlichen Institutionen der Gefahrenabwehr.” (Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit, 2025, S. 7) Weiter heißt es: „Das Bewusstsein für die veränderte Bedrohungslage ist in der Gesellschaft (...) durch adressatengerechte Information zu schärfen, damit die jeweils eigene Verantwortung (gegenüber der zivil-militärischen Kooperation; A. B.) verinnerlicht wird.” (Ebd., S. 62) Gleichsam sollen „Resilienzmaßnahmen gegen Desinformation” (ebd., S. 41) ergriffen werden.

Diese militaristischen Aussagen fügen sich ein in eine ganze Reihe von Verlautbarungen, die in dem strategischen Ziel gründen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit gutem Grund entwickelte Kultur der militärischen Zurückhaltung Deutschlands endgültig zu zerstören. Da ist die Rede davon, dass die Friedensdividende aufgebraucht sei, dass Deutschland endlich aus der Friedenskomfortzone heraustreten, dass die Wehrhaftigkeit gesteigert werden müsse.

Die schleichende Militarisierung ist längst in eine unverhohlene Militarisierung umgeschlagen. Als seien sie dem Wahnsinn verfallen, schwadronieren Politikerinnen und Politiker in einer martialischen Rhetorik von Kriegsfähigkeit und Kriegsmentalität (so der NATO-Generalsekretär), von gewinnbaren Kriegen, vom Sieg über Russland und der Ruinierung der russischen Wirtschaft.

Die „Menschenabschlachtungsindustrie” (Marx, MEW 31, S. 234) boomt, die Aktienkurse von Rheinmetall gehen durch die Decke. Auch der Kultursektor liefert entsprechende Munition: So konnte der rassistische ukrainische Schriftsteller Zhadan, geehrt mit dem Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, 2022 in seiner Dankesrede vor einem begeisterten, erlesenen Publikum von Russland als dem „totalen, enthemmten Bösen” sprechen (2022, S. 12). Ein geschichtlicher Nihilismus macht sich breit, der die schrecklichen Erfahrungen mit der Zerstörungskraft zweier Weltkriege plötzlich nicht mehr gelten lassen will. Entspannung, vertrauensbildende Maßnahmen, Diplomatie — diese unhintergehbaren Prinzipien einer Friedensstrategie werden gemieden, als seien sie des Teufels.

Kriegstüchtigkeit und Mentalitätsveränderung zielen auf den systematischen Abbau von Einstellungen, die dem militaristischen und aufrüstungspolitischen Denken opponieren.

Der Auftrag einer kritischen Pädagogik, Menschen mit Potenzialen an Mündigkeit und Selbstbestimmung auszustatten, steht in krassem Widerspruch zu dem perversen Versuch, Menschen kriegstüchtig zu machen. Sie ist der Militarisierung des öffentlichen Lebens und der nekrophilen militärischen Sozialisation diametral.

Kritische Pädagogik verwirft die eingeforderte mentale Resilienz. Der Gewöhnung an Militarismus und die ihm immanente Rhetorik gilt ihr Kampf. Gegen diese atavistischen Tendenzen geht es darum, Menschen dazu zu befähigen, sich jeder Form von Abschreckung, Aufrüstung und Verfeindung zu verweigern, dazu entschieden nein zu sagen. Kriegsuntüchtigkeit ist nicht nur, aber insbesondere auch im Rahmen der bestehenden Verhältnisse, eine fundamentale Tugend, Grundlage von Zivilisiertheit. Nur wer kriegsuntüchtig ist, kann friedensfähig werden.

Kriegsuntüchtigkeit meint die konsequente mentale, geistige und psychische Abrüstung, die Herstellung einer Widerstandsfähigkeit, die Menschen gegen die Rechtfertigungsmuster von Friedlosigkeit und Aufrüstung „immunisiert”. Sie ist eine aktive geistige Tätigkeit, die den Interessen auf der Spur bleibt, welche hinter den Aufrufen zu zivil-militärischen Mentalitätsänderungen und Kriegstüchtigkeit stehen. Kriegsuntüchtig werden heißt, die ideologischen Erzählungen gegen den Strich zu bürsten, die die Menschen in die Abschreckungs- und Aufrüstungsfantasien einzubinden versuchen. Kriegsuntüchtig werden bedeutet, den Feindbildern entgegenzuwirken, die in den Herzen und Hirnen der Menschen nisten, und derer sich die Politik bedient, um ihre Interessen durchzusetzen. Kriegsuntüchtig werden heißt nicht zuletzt auch, sich gegen die Militarisierung von Wörtern und Begriffen zu wehren, die schon allzu weit in den Alltag und in die Alltagssprache vorgedrungen sind.

Zunächst hat Pädagogik einer militärischen Sozialisation kompromisslos entgegenzuwirken. Angriffspunkt ist die „Sozialisation zur Wehrhaftigkeit”, denn sie meint die Versuche, Kinder und Jugendliche so zu beeinflussen, dass sie „die Bereitschaft und Fähigkeit zu kämpfen und das Leben zu riskieren” erwerben (Apelt, 2012/2023, S. 598).

Pädagogik ist dem Schutz des zarten, pulsierenden, verletzlichen Lebens von Kindern und Jugendlichen verpflichtet, das durch den kalten, metallischen Zugriff des Militärs erstickt zu werden droht.

Mit Adorno (1969/2017) ist der militärischen Sozialisation eine innere Entbarbarisierung entgegenzusetzen, die Kriegsuntüchtigkeit schon in der frühen Sozialisation anlegt.

Darüber hinaus geht es um zwei Formen der Abrüstung, die die Kriegsuntüchtigkeit fördern, und die durch Pädagogik kurz- und mittelfristig entwickelt werden können: die friedenspolitische Bildung, die der geistigen Abrüstung dient, und die psychische Abrüstung. Gelingt es, sie in der gesellschaftlichen Praxis produktiv zusammenzuführen, sie miteinander zu kombinieren, können sie einen wertvollen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen mentalen Abrüstung leisten.

Friedenspolitische Bildung richtet ihre Kritik auf das kapitalistische Weltsystem, in dem Friedlosigkeit strukturell angelegt ist, sie ist inhaltlich auf die Analyse und Kritik gesellschaftlicher Friedlosigkeit in allen ihren Varianten zugeschnitten. Dieser Begriff hebt darauf ab, dass in einer Gesellschaft friedlose Tendenzen wirksam sind, die ihren Grund schon in der Anlage des Gesellschaftssystems besitzen, das heißt sie werden in systematischer Weise von den Antriebskräften, Gesetzmäßigkeiten, Strukturen und ideologischen Leitbildern einer Gesellschaft geschaffen und beständig erneuert. Friedenspolitische Bildung soll Prozesse der Reflexion und Selbstreflexion ermöglichen, die sich aus der Analyse der systembedingten Friedlosigkeit ergeben, und Impulse für ein entsprechendes friedenspolitisches Handeln freisetzen.

Die von diesem friedlosen System entwickelten Ideologien und kollektiv gewordenen, also in das Alltagsbewusstsein der Menschen eingesickerten Meinungsmuster müssen einer radikalen Überprüfung unterzogen werden. Ziel ist die Befähigung, sich aus den Fängen der Rechtfertigungsmuster gesellschaftlicher Friedlosigkeit zu befreien. Ein waches Bewusstsein setzt intellektuelle Kohärenzerfahrungen voraus. Die kulturindustrielle Sozialisation unterläuft dieses Ziel: Sie erzeugt Muster zerstreuter Wahrnehmung, die die globalen Verhältnisse wie die direkte gesellschaftliche Umgebung nur noch als wilde Mischung von Ereignisschnipseln erscheinen lassen und das Alltagsbewusstsein vom Begreifen globaler Probleme abschotten.

Die Erfahrung, Ereignisse nicht mehr in ihren Zusammenhängen erkennen zu können, bestimmt das Bewusstsein und die Gefühlswelt vieler Menschen. Dieser Umstand fördert nicht nur ihr Unverständnis gegenüber den gesellschaftlichen Strukturen und Entwicklungstendenzen; er führt zugleich zu Ohnmachtsgefühlen im Sinne der schicksalshaften Unveränderbarkeit der sozialen Verhältnisse.

Der katastrophale Mangel an kritischer politischer Bildung in der Schule trägt nicht unwesentlich zu diesem politischen Analphabetismus bei, zur Unfähigkeit, die Verhältnisse politisch durchbuchstabieren zu können, von der Entwicklung zivilen Ungehorsams ganz zu schweigen.

Die Indizien des politischen Analphabetismus sind überwältigend: Warum hielt sich die Empörung angesichts der terroristischen Sprengung von Nordstream 2 in Grenzen? Wo blieb der Protest gegen die verheerende Wirtschafts- und Energiepolitik der letzten Jahre? Wo bleibt der Widerstand angesichts der Entscheidung der USA, Mittelstreckenraketen in der BRD zu stationieren? Warum richtet sich die Wokeness nicht auf die erschreckenden Symptome gesellschaftlicher Friedlosigkeit, wo sie sich doch sonst an jedem lächerlichen Kinkerlitzchen erregt? Warum demonstriert die Umwelt- und Klimabewegung nicht vor den Toren der Waffenschmiede Rheinmetall oder der US-Air Base Ramstein, obwohl doch dort Kräfte am Werk sind, die in massiver Weise unser Überleben gefährden?

Friedenspolitische Bildung muss darauf zielen, die verweigerten Kohärenzerfahrungen zu ermöglichen. Ihr Ziel ist die Entwicklung einer inneren geistigen Landkarte des Systems gesellschaftlicher Friedlosigkeit: einer Landkarte von seinen Ursachen und Strukturen, von seinen Zusammenhängen und Interdependenzen, von den Netzwerken, die Friedlosigkeit produzieren und/oder von ihr profitieren —, ein geistiger Kompass, der das Denken in gesamtökonomischen, geostrategischen und geopolitischen Zusammenhängen ermöglicht.

Friedenspolitische Bildung hat die Bedingungen und Motive transparent zu machen, die zur Entfesselung von Kriegen führen. Kriege sind keine plötzlichen Eruptionen, sie brechen keineswegs aus, sondern werden entfesselt. Der Topos vom „Kriegsausbruch” soll von den ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnissen ablenken, in denen kriegerische Auseinandersetzungen ausgebrütet werden. Ähnliches bezweckt die Betonformulierung vom russischen Angriffskrieg, die uns durch ständige Wiederholung eingebläut wird, als habe dieser Krieg erst im Februar 2022 begonnen. Seine lange Vorgeschichte und seine wirklichen Ursachen, die Verwicklung westlicher Kapitalinteressen in diesen globalen Konflikt — sie sollen aus dem Bewusstsein getilgt werden. Einmal in den geopolitischen Rahmen der internationalen Konfliktformationen gestellt, werden monokausale Erklärungsversuche hinfällig, wird der Krieg in der Ukraine als Resultat multifaktorieller Antriebskräfte, Bedingungen und Interessengeflechte transparent (vgl. Auernheimer, 2023).

Nur kurze Zeit nach der Wiedervereinigung, 1993, erschien eine Dokumentation der Deutschen Bundesakademie für Sicherheitspolitik, dessen Inhalte die Ergebnisse der 2 + 4-Gespräche in seltsamem Licht erscheinen lassen. Denn in ihr werden bereits massive geopolitische Interessen des seine Hände in Unschuld waschenden „Westens” am Konflikt in der Ukraine formuliert. Der Aufbau des ukrainischen Staates, heißt es dort, muss sich „zwangsläufig … in einer strikten Abgrenzung zu Rußland vollziehen”; erforderlich ist „die Zerstörung der alten Bindungen zu Rußland und die Beseitigung des in allen gesellschaftlichen Bereichen noch wirksamen russisch-sowjetischen Einflusses”, erst auf der Basis dieser „Destruktion” kann ein konstruktiver Aufbau der Ukraine erfolgen (Wellershoff, 1993, S. 23).

Friedenspolitische Bildung schließt eine umfassende Medienkritik ein, da weder die staatlichen, noch die privaten Leitmedien ihrem Informations- und Aufklärungsauftrag als 4. Gewalt nachkommen. Die propagandistische Berichterstattung mächtiger Medienanstalten zum Krieg in der Ukraine steht hierfür beispielhaft. Ihre Herrschafts- und Regierungsnähe verhindert die Wahrnehmung ihrer genuinen demokratischen Aufgabe: nämlich eine anspruchsvolle Bildung zu ermöglichen, die der souveränen Kontrolle von Herrschaft durch die Bevölkerung und nicht der Rechtfertigung des Regierungshandelns dient.

Eine zentrale Aufgabe friedenspolitischer Bildung besteht darin, ein ausgeprägtes Sensorium für manipulative Techniken der Medienanstalten zu entwickeln.

Politische Aufklärung stößt jedoch rasch an ihre Grenzen. Denn die hierzu erforderliche Vernunft hat es mit einem im Dunkeln lauernden, verborgen agierenden, mächtigen Feind zu tun: dem Komplex der „inneren Besatzungsmächte” (Bernhard, 2021). Die geistige Abrüstung schließt daher die psychische ein. Psychische Abrüstung ist ein Stück weit Trockenlegung des „Psychoschlamms”, der eine klare Erkenntnis extrem behindert. Vorrationale Subjektkräfte beeinflussen den Handlungsspielraum des intellektuellen Subjektvermögens äußerst stark, schränken ihn oftmals massiv ein. Abwehrhaltungen blockieren Erkenntnisse. Neue Einsichten werden von Denk- und Handlungsmustern blockiert, die sich in Sozialisationsprozessen zu Gewohnheiten verfestigt haben.

Die Bereitschaft, die von Herrschaft und Regierung vorgegebenen Kommuniqués anzuzweifeln und alternative Erklärungen zuzulassen, bedarf, wie schon Kant herausstellte, nicht nur des Intellekts, sondern auch des Mutes und der Zivilcourage (Kant, 1784/1977, S. 53 f.). Sie sind die energetische Grundlage für widerständiges, zweifelndes Denken, für die Aufhebung notorischer Denkfaulheit. Pädagogik muss daher die Ebene purer Aufklärung überschreiten. Sie muss an den dem Bewusstsein entzogenen Haltungen, Einstellungen und Denkmustern, ansetzen. Erst wenn Abwehr- und Verdrängungshaltungen methodisch verunsichert werden, können sich Erkenntnisblockaden auflösen — eine Grundbedingung dafür, dass Menschen bereit werden, sich neuen Erkenntnissen und Erfahrungen zu öffnen. Gefragt ist der Wille zur informationellen Selbstverantwortung: der Wille, sich nicht mit der veröffentlichten Meinung abspeisen zu lassen, sondern sich eigenständig Wissen aus den unterschiedlichsten Bezugsquellen „etablierter” und „alternativer” Medien zu beschaffen.

Ein elementarer Schritt zur psychischen Abrüstung liegt in der Vermittlung der schmerzhaften, unseren Narzissmus kränkenden Einsicht in die Manipulierbarkeit der eigenen Wahrnehmung. Wer glaubt, nicht manipulierbar zu sein, hat den Kampf gegen Manipulation schon verloren. Damit geistige Widerstandsfähigkeit aufgebaut werden kann, müssen Menschen lernen, ihre inneren Widerstände gegen die ihren psychischen Haushalt verstörenden Einsichten zu überwinden. Von uns allen ist die Bereitschaft gefordert, die verschiedenen Manipulations- und Propagandatricks der „Kognitive Warfare” entdecken zu wollen, die uns täuschen und damit an der Erkenntnis der Wirklichkeit hindern (Tögel, 2023).

Konstitutiv im Prozess der Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Friedlosigkeit sind Feindbilder. Dass die Politik und ihre Denkfabriken diese entwickeln beziehungsweise modellieren, um die „kollektive Psyche” zur Durchsetzung bestimmter Interessen zu nutzen (Senghaas, 1969/1981, S. 261), ist unbestritten. Feindbilder befinden sich im historisch-gesellschaftlich entstandenen „kollektiven Gedächtnis” einer Gesellschaft (Halbwachs, 1925/1985), das heißt, diese verfügt über ein gewisses, geschichtlich erworbenes Arsenal an verschiedenen Feindbildern, aus dem je nach „Bedarf” das jeweilige Feindbild aufgebaut, reorganisiert, modifiziert, verstärkt werden kann. Das rassistisch aufgeladene Feindbild Russland ist hierfür ein herausragendes Beispiel (vgl. Hofbauer 2016/2022).

Feindbilder bilden eine bestimmte Klasse von Vorurteilen, die einem vermeintlichen Feind pauschal negative Wesensmerkmale attribuieren (vgl. Ostermann & Nicklas, 1976/1982). Als schematisierende „Deutungsmuster” wirken sie prinzipiell antiaufklärerisch. Sie verhindern eine unverstellte, differenzierte Sicht auf die Realität, blockieren die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen durch systematische Einschränkung ihres geistigen Horizonts, ihrer Welt- und Selbsterkenntnis. Weil Feindbilder nicht einfach nur intellektuelle Fehlwahrnehmungen darstellen, sondern in die affektive, persönlichkeitsstabilisierende Konstitution der Menschen eingebunden sind, müssen zum Zwecke ihrer Dekonstruktion geistige und psychische Abrüstung kombiniert werden.

Feindbilder erfüllen eine politische und eine individualspezifische Funktion. Erst in der Verbindung beider Funktionen können sie ihre manipulative politische Kraft voll entfalten.

Feindbilder werden entworfen, um bestimmte Gesellschaftsprojekte durchzusetzen, um existierende Verhältnisse als alternativlos zu rechtfertigen, von ihren Unzulänglichkeiten abzulenken oder den Einflussbereich des eigenen Kollektivs zu erweitern.

Darin besteht ihre politische Funktion. Diese Strategie muss allerdings auf eine Bereitschaft der Adressatinnen und Adressaten des Feindbildes treffen, dieses auch aufzunehmen und zu verinnerlichen.

Das Feindbild kommt einem nicht bewussten Bedürfnis der Menschen entgegen: Es übernimmt für den psychischen Haushalt der Menschen eine orientierende, entlastende, emotional stabilisierende Funktion (individualspezifische Funktion). Nur deshalb kann es von der Politik angerufen und mobilisiert werden. Das Feindbild zu übernehmen, ist psychoökonomisch bequemer und bekömmlicher, als es auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen, es erspart das Risiko, in eine Kollision mit der veröffentlichten Meinung zu geraten. Genau diesen Zusammenschluss von politischer und individualspezifischer Funktion muss eine pädagogische Friedensarbeit zu unterbrechen suchen.

Feindbilder bieten ein noch weitgehend unbestelltes emanzipatorisches Lernfeld. Pädagogische Friedensarbeit muss nicht nur in der Lage sein, die hinter Feindbildern sich verbergenden ökonomischen und politischen Interessen aufzudecken. Sie muss auch eine ausgeprägte Sensitivität entwickeln, da gerade bei der Entfeindung mit den inneren Widerständen gerechnet werden muss. Der Wirksamkeit der Abwehrhaltungen gegen eine Revision des verinnerlichten Feindbildes ist Rechnung zu tragen. Dass die Erzählung vom „territorialen russischen Hunger”, obwohl sie rationaler Kritik nicht standhält, gerne geglaubt wird, hängt einerseits mit der erwähnten Psychoökonomie zusammen.

Andererseits wirkt die jahrzehntelange antikommunistische Propaganda nach. Zudem müssen die in den psychischen Katakomben des deutschen Sozialcharakters schlummernden, uneingestandenen Ressentiments gegenüber dem Russen in Rechnung gestellt werden, der Deutschlands Niederlage im Zweiten Weltkrieg besiegelt hat — sonst wäre die erschreckend leichte Wiederbelebung des altbewährten Feindbildes nicht möglich gewesen.

Entfeindungsprozesse sind in der Lage, Feindbilder aus dem kollektiven Gedächtnis einer Gesellschaft zu vertreiben. Diese Form geistiger Entwaffnung entzieht den Verursachern und Profiteuren von Friedlosigkeit wie den Kriegstreibern die Legitimation.

In dem Maße, wie Menschen sich von Feindbildern unabhängig machen, forcieren sie gleichzeitig ihre Emanzipation, bewähren sie ihre Mündigkeit, werden sie frei für neue Sichtweisen, realisieren sie die Tugend der Kriegsuntüchtigkeit.

Mentale Abrüstung ist widerständig zum Mainstream zu entwickeln, solange die Friedensbewegung heute, ähnlich wie die pazifistische Bewegung der Weimarer Republik, eine angefeindete Minderheit repräsentiert. Im Gegensatz zur Friedensbewegung der 1980er Jahre, als die Friedensidee in der Pädagogenschaft stark verbreitet war, muss es gegenwärtig darum gehen, dort erst wieder für antimilitaristische Einstellungen zu werben. Bleibt zu hoffen, dass die Lumpenpazifisten (Spiegel), die Friedenspopulisten (taz) und die gefallenen Engel (Scholz) sich zu einer nachhaltig kriegsuntüchtigen Graswurzelrevolution entwickeln können, die den Kriegsertüchtigern machtvoll Paroli bieten kann!

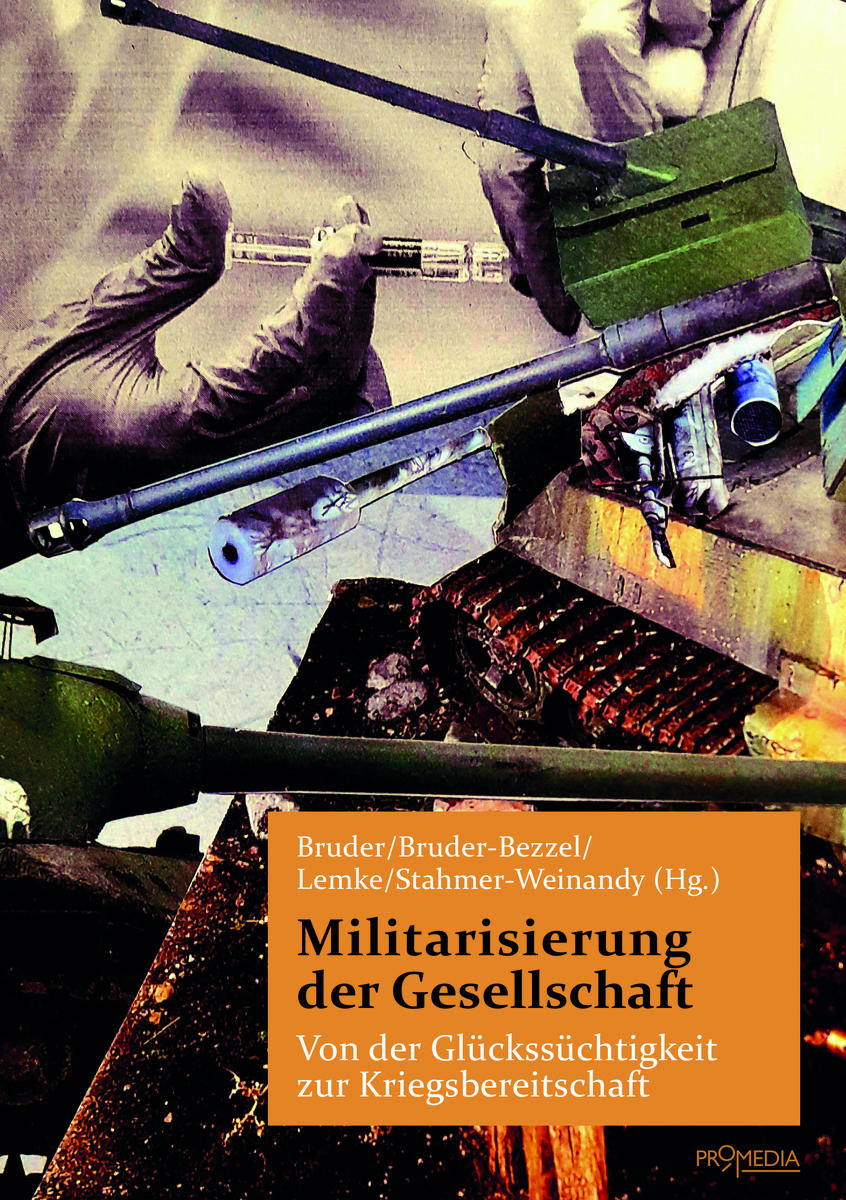

Hier können Sie das Buch bestellen: „Militarisierung der Gesellschaft: Von der Glückssüchtigkeit zur Kriegsbereitschaft“

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .

Quellen und Anmerkungen:

Literatur

Apelt, Maja (2012/2023). Militärische Sozialisation. In: Leonhard, Nina/Werkner, Ines-Jacqueline (Hrsg.): Militärsoziologie – Eine Einführung. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer VS, S. 595−617

Auernheimer, Georg (2023). Der Ukraine-Konflikt. Wie Russlands Nachbar zum Kriegsschauplatz wurde. Berlin: Hintergrundverlag

Bernhard, Armin (2021). Die inneren Besatzungsmächte. Fragmente einer Theorie der Knechtschaft. Weinheim u. Basel: Beltz Juventa

Borchert, Wolfgang (1949/1979). Das Gesamtwerk. Reinbek: Rowohlt

Halbwachs, Maurice (1925/1985). Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Hofbauer, Hannes (2017/2022). Feindbild Russland. Geschichte einer Dämonisierung. 6. Auflage. Wien: Promedia

Kant, Immanuel (1784/1977). Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik 1. Werkausgabe Band XI. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Mölling, Christian & Torben Schütz (2023). Den nächsten Krieg verhindern. In: GFAP Policy Brief. Heft 32, S. 1−10 (https://dgap.org/system/files/article_pdfs/DGAP%20Policy%20Brief%20Nr-32_November-2023_11S_1.pdf (16. Januar 2024)

Nachgefragt (2023). „Wir müssen so schnell wie möglich kriegstüchtig werden.” (https://www.bundeswehr.de/de/aktuelles/meldungen/generalinspekteur-zur-kriegstuechtigkeit-bundeswehr-5718502 (16. Januar 2024)

Ostermann, Änne & Hans Nicklas (1976/1982). Vorurteile und Feindbilder. 2. Auflage. München/Wien/Baltimore: Urban & Schwarzenberg

Ntv 2023. Mentalitätswandel nötig. Oberster Soldat: Bundeswehr muss wieder kriegstüchtig werden. (https://www.n-tv.de/politik/Oberster-Soldat-Bundeswehr-muss-wieder-kriegstuechtig-werden-article24260720.html 1. 2024 (16. Januar 2024)

Pistorius, Boris (2023). Wir müssen kriegstüchtig werden. (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-10/pistorius-modernisierung-bundeswehr-kriegsgefahr-europa (16. Januar 2024)

Senghaas, Dieter (1969/1981). Abschreckung und Frieden. Studien zur Kritik organisierter Friedlosigkeit. 3. Auflage. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt

Tögel, Jonas (2023). Kognitive Kriegsführung. Neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO. Frankfurt am Main: Westend

Wellershoff, Dieter (Hrsg.) (1993). Herausforderungen und Risiken. Deutschlands Sicherheit in der veränderten Welt. Berlin/Bonn/Herford: Mittler

Zhadan, Serhij (2022). Dankesrede. In: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels: Manuskripte und Ansprachen. o.O., S. 10−14

Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit (Hrsg.) (2025). Grünbuch 2025. Zivil-militärische Zusammenarbeit im militärischen Krisenfall. 4.0. Berlin