Vor rund zehn Jahren steckte ich in den Vorbereitungen für eine Ausstellung im schweizerischen Kreuzlingen, einem Nachbarort von Konstanz am Bodensee. Die Ausstellung im Untergeschoss des Kunstraums trug den Titel „Nachrichten an den Tag”. Sozusagen als Metapher für all dasjenige, was vom Keller an das Tageslicht, ins Tagesbewusstsein gebracht werden sollte. Wie ‚es’ aussehen könnte, wenn wir es wieder einmal so weit kommen lassen.

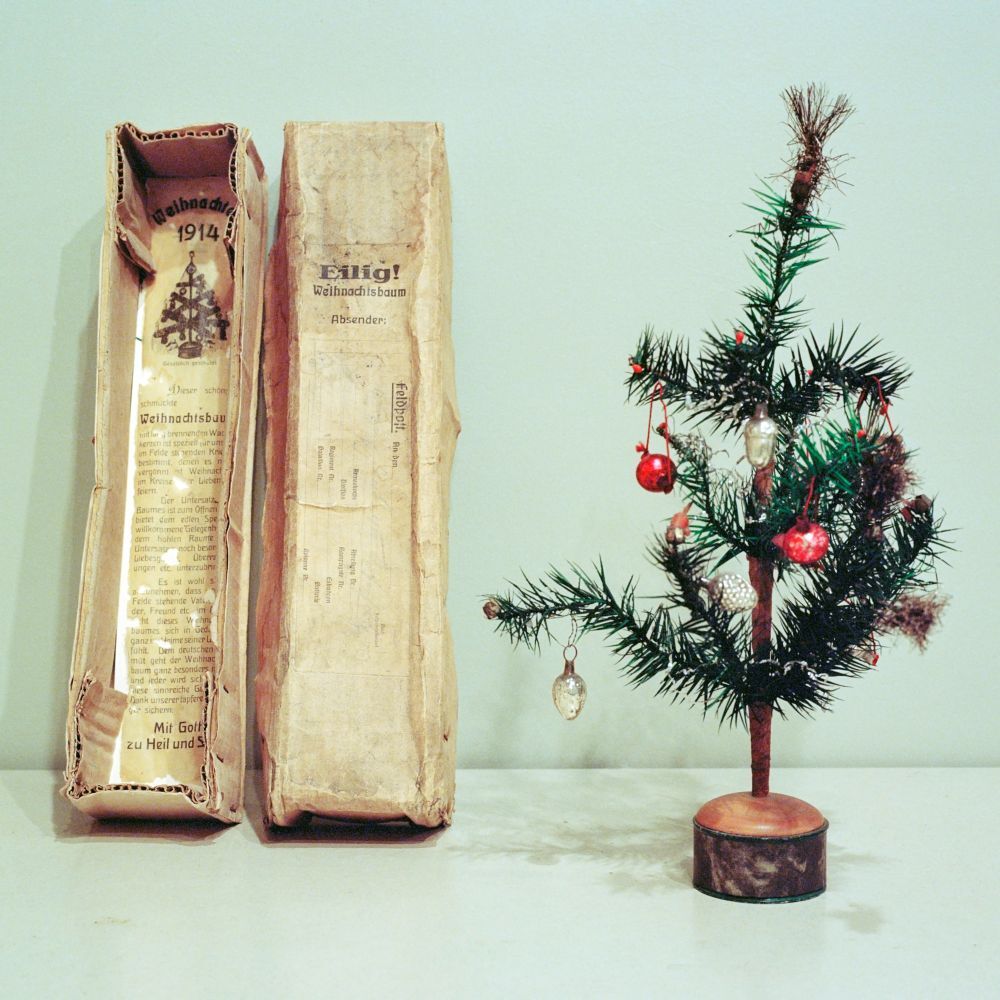

Die Einladung für diese Ausstellung sprach mir der damalige Leiter des Kunstraums aus, nachdem er sich die Gruppenausstellung „WARZONE PEACE” im Kunstraum Baden (Schweiz) angesehen hatte. Dort hatte ich einen Leuchtkasten ausgestellt, der einen kleinen Tannenbaum abbildete, den ich im Militär- und Kulturmuseum Grafenwöhr in Bayern fotografiert hatte. Dieser kleine Tannenbaum mit Kartonschachtel wurde in einer Auflage von circa 15.000 Stück hergestellt und den deutschen Soldaten zu Weihnachten 1914 in die Schützengräben gesandt. Im Boden des Baumes befand sich ein kleiner Hohlraum, den die Angehörigen ihren Liebsten an der Front mit Tabak oder anderem füllen konnten.

Im Kunstraum Kreuzlingen war ich frei zu zeigen, was ich wollte, doch unter einer Bedingung, dass ich diesen besagten Leuchtkasten in meine Ausstellung integriere. Damit war eine Saite angeschlagen, deren Nachhall ich nur noch ausformulieren musste. Ein Jahr zuvor, zum Hundertjährigen des Beginns des Ersten Weltkrieges gab es vieles — Ausstellungen, Filme, Beiträge in den Medien, doch in der zeitgenössischen Kunst war davon nicht viel zu sehen. Was mich enorm wunderte.

Foto: Andreas Hagenbach

Soldatenfriedhöfe sind Kriegsdenkmäler

Seit 2010 war ich immer wieder in Nordfrankreich unterwegs, auf den Stätten des Ersten und des Zweiten Weltkriegs, auf Kriegsfriedhöfen der Gefallenen Deutschlands, Frankreichs und unzähliger weiterer Nationen. Die Soldatenfriedhöfe waren deshalb auch interessant, weil sie anlässlich von Gedenkfeiern immer wieder einen Einfluss auf die Gegenwart ausübten. So war das Treffen von Mitterand und Kohl 1984 in Verdun nicht das einzige, wohl aber eines der erinnerungswürdigsten.

An den Soldatenfriedhöfen faszinierte mich die visuelle Kodifizierung: Wer stellte die Zeichen auf und mit welcher Absicht? Warum waren die Grabkreuze der GIs aus weißem Marmor? Dass die Amerikaner nach dem Krieg die neuen Herren waren, obschon sie bei weitem nicht so viele Gefallene wie Frankreich oder England zu beklagen hatten, wurde mir im Vergleich bald klar. Sie sind auch heute noch mit ihrer teuren Protzerei das pure Gegenteil der Friedhöfe, wo die deutschen Gefallenen liegen.

Als Verlierer hatte man sich in Bescheidenheit zu üben, obschon ein toter Soldat gleichermaßen tot ist, ungeachtet wer ihn befohlen hat.

Der Zufall wollte es, dass ich in meinen Nachforschungen einen Artikel von Der Spiegel fand, in dem der Journalist behauptete, dass Deutschland im Versailler Vertrag verboten wurde, für ihre Gefallenen weiße Kreuze auf die Gefallenenstätten zu stellen. Sie hätten stattdessen mit schwarzen Kreuzen vorlieb nehmen müssen.

Ich konnte für die scheinbar vertraglich festgesetzte Farbwahl der Kreuze keinerlei bestätigenden Beweise finden. Doch die Geschichte blieb hängen — se non è vero è ben trovato (wenn nicht wahr, so gut erfunden) — als Beispiel, wie die Choreografien der Machtprojektion gestaltet werden.

Der Keller der ehemaligen Weberei, der mein Ausstellungsort werden sollte, vermittelte durch die vielen massiven Stützen die Atmosphäre eines Luftschutzbunkers oder alten Krypta. In dessen Mitte stellte ich eine Dia-Installation. Schon das Geräusch des Umladens der Dias, vom Lichtschacht zurück ins Karussell und das Hereinladen des neuen Dias, verbanden viele mit den Ladegeräuschen eines Karabiners. Die Dias waren in schwarzweiß gehalten. Eigentlich waren es reine Negative, die ich in die Diarahmen einspannte. Weiß wird somit als schwarz auf die Leinwand geleuchtet und schwarz als weiß. Das Bildmaterial stammte von einem Besuch des Lorraine American Cemetery and Memorial im französischen Saint-Avold. Die Grabkreuze sind in Wirklichkeit aus weißem Carraramarmor angefertigt und bei mir in der Dia-Installation erschienen sie als schwarze Kreuze.

Meine Ausstellung gestaltete ich als multimediale Rauminstallation. In der Auswahl des Bild- und Tonmaterials sorgte ich dafür, dass die einzelnen Elemente für sich selbst stehen und ohne große Vorkenntnisse verstanden werden konnten. Ich wollte niemanden bevormunden, noch zur Einnahme einer Perspektive drängen, obschon ich mit meiner eigenen Haltung nicht hinter dem Berg hielt.

Auch der Heiland verlor sein Kreuz

Man hört immer wieder, Europa sei in den Ersten Weltkrieg hineingestolpert. Dies konnte ich nicht entdecken, vor allem als ich den wortgewaltigen Kriegskritiker Karl Kraus las. Heute würde er wohl als Friedenshetzer gebrandmarkt. Seiner Publikation „Fackel” verdanke ich wertvolle Hinweise. Einer davon war der Christus, der sein Kreuz in der Schlacht von Sarrebourg verlor und als Postkarte abgebildet wurde. Die Begebenheit faszinierte mich und ich fragte mich, was in der Folge mit dieser Figur geschah. Mittels Google Streetview tastete ich mich von meinem Schreibtisch aus nach Sarrebourg und von dort Richtung Buhl-Lorrain auf der D96 vor, bis ich auf den Christus ohne Kreuz stieß. Dann fuhr ich selbst dort hin, um mir ein eigenes Bild von dieser Figur zu machen.

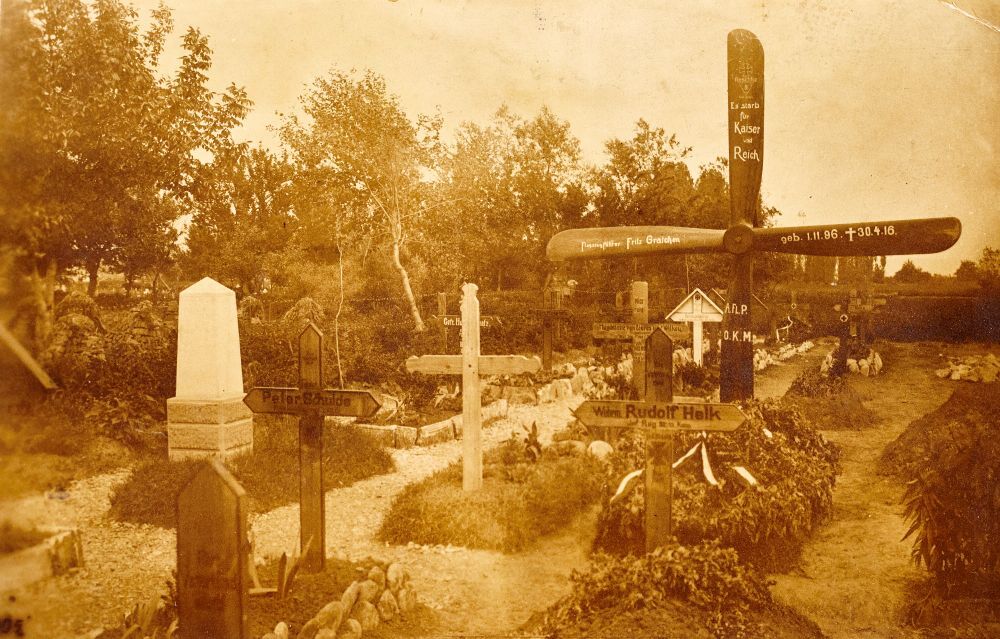

Foto: Andreas Hagenbach

Diese spezielle Christusfigur lädt zu einer neuen Betrachtung ein. Wie stark dieses Kreuz bildnerisch wirkt, wurde mir erst bewusst, als ich vor der Figur stand.

Fehlt der Kontextgeber Kreuz, öffnet sich diese Skulptur plötzlich für viele andere Interpretationen. Steht da einer mit erhobenen Händen und ergibt sich? Feiert hier einer in Siegespose? Tänzer an einem Rave?

An dieser Figur wurde sichtbar, wie tradierte Erzählungen prägen, gar den Blick auf das tatsächliche Geschehen verstellen. Der Ort wird noch heute „Croix de Sarrebourg” genannt, obwohl dieses Kreuz sichtlich nicht mehr vorhanden ist.

Die Lektüre des preußischen Zensurhandbuchs empfand ich als sehr nüchtern, wie jeder Berichterstatter angehalten war, abzuwiegen zwischen einem persönlichen Nachruf und dem Schildern einer heldenhaften Tat.

So wurde angewiesen, das Alter der Gefallenen nicht mehr zu nennen, denn ein neunzehnjähriger Leutnant würde offenkundig zu Gedanken einladen, dass es der Truppe an Soldaten fehlt.

Jeder Defätismus an der Heimatfront sollte tunlichst vermieden werden. Dies alles wurde mit bürokratischer Ordnung befohlen, mit zweifachen Durchschlägen an die Zensurbehörde sowie an den stellvertretenden Generalstab. Aus heutiger Sicht wirken ja viele der Zeitdokumente etwas farblos, doch aus den Bildern und Schriften, die keiner Zensur unterworfen waren, spricht eine andere Sprache. Diese können ihre Geschichte mit einer immer noch spürbaren Kraft erzählen.

Kollektive Erinnerungsräume sind entmenschlicht

Über das Internet erstand ich Originalfotografien aus den Kriegsjahren 1914 bis 1918. Eine Fotografie zeigte das Grab eines abgeschossenen deutschen Piloten, auf welches der Propeller seines Flugzeuges gestellt wurde. In solchen Gesten zeigte sich, wie der Mensch hinter dem Soldaten gewürdigt wurde. Diese Art von Wildwuchs war das Gegenteil dessen, was allgemein die staatlichen Kriegsfriedhöfe zuließen. Diese ließen jegliches Individuelle und an den Menschen Erinnernde vermissen.

Über den Toten wurde weiter verfügt und so wurde er nochmals instrumentalisiert und seiner Würde beraubt, statt sich bei ihm zu entschuldigen für das, was ihm angetan wurde.

In der verordneten Heldenehre unterschied sich keine der Krieg führenden Parteien.

Dem gegenüber standen die editierten Sammlungen von Tagebüchern aus jener Zeit. Erst mit ihnen wurde schließlich der Schrecken fassbar, dem viele der Soldaten ausgesetzt waren. Wie einschneidend dies für die Soldaten war, lässt sich beispielsweise aus einer Beobachtung eines Historikers schlussfolgern, der mehr als 50 Jahre nach 1918 in Altenheimen Zeitzeugen nach ihren Kriegserinnerungen befragte. Erstaunlicherweise konnten diese immer noch viele Details aus dem Kriegsdienst genau benennen, während die Veteranen des Ersten Weltkrieges ihre eigenen Kinder auf Fotos nicht mehr erkannten. Dass in den Erinnerungen stets die Kameradschaft untereinander betont wurde, hatte einen einfachen Grund: Es half ihnen, über ihre Erlebnisse hinwegzukommen. Zu schlimm waren diese gewesen, als dass man sich daran auch nur irgendwie erinnern wollte. In meinem Pressetext zur Ausstellung stellte ich die Frage:

„Wenn es wahr ist, dass in der Erinnerung (an Vergangenes) gleichzeitig auch Zukunft gedacht, vielleicht sogar geschaffen wird, dann stehen die Bilder der Vergangenheit auch für diejenigen der Zukunft. Wenn sie sich zu ähneln scheinen, warum sehen wir denn die der Zukunft nicht?”

Unpassendes muss passen

Seelische Verletzungen, sofern sie unterdrückt und nicht bearbeitet werden, drängen oft nach einer Würdigung, manchmal auch in unpassender Weise. Die Erinnerungskultur an den Krieg wird stets von staatlicher Seite verwaltet und kontrolliert. Naturgemäß war dem Staat, der zuvor Krieg geführt hatte, anderes wichtig als die angemessene Heilung von Traumata. So wird heute noch sehr darauf geachtet, dass das Andenken ehrenvoll begangen wird. Schon damals beschränkte sich dies meist auf die für diesen Zweck vorgesehenen Stätten. Doch manchen erschien es pietätlos, wie 1923 ein Inserat der Basler Nachrichten unter ihrer Leserschaft zu „Schlachtfelder-Rundfahrten im Auto” warb. Wir können heute annehmen, dass die Leser der Basler Nachrichten nicht die einzigen waren, um die mit einem solchen Voyeurismus geworben wurde.

Nicht nur das Leben musste weitergehen nach dem Krieg, auch die Geschäfte!

Manch einer in der Ausstellung staunte über dieses Inserat, dass ich ohne jeglichen Kommentar an eine Wand projizierte. Die Sprache des Inserates wirkt etwas altbacken, ihr fehlt die Geschliffenheit von heute. Die heutige Wirklichkeit ist aber längst einen Schritt weiter: Der Schlachtfeldervoyeurismus findet nun in den eigenen vier Wänden statt.

Die Besucher der Ausstellung waren angetan und beeindruckt von den Zeitdokumenten und der Art ihrer Präsentation. Doch aus der Welt der Bildenden Kunst kam mir Schweigen entgegen. Dies hatte ich so gar nicht erwartet. War ich naiv? Vielleicht, ich hatte ja die Hoffnung, mit dieser Ausstellung gesehen zu werden, zumal ich weit und breit der einzige war, der sich mit diesem Thema beschäftigt hatte.

Mittlerweile empfinde ich die Selbstentmündigung der Kunst als normal — als Folge eines seit Längerem stattfindenden Kulturkampfes. Diese Art von Selbstzensur vermochte ich seinerzeit in einer Art Betriebsblindheit nicht sehen. Heute meint Kultur vor allem eine verwaltete Mehrheitsmeinung und dies könnte der große Unterschied zur Kunst sein, wo es einst um Einzelausdruck ging. Doch letzterer wird heute an der Messlatte der Mehrheitsmeinung gemessen und dies führt dazu, dass schließlich nur noch dem scheinbar Sagbaren eine Plattform geboten wird. Ein weiteres Zeichen unserer Zeit: Kunst darf nicht mehr viel.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .