Die Verschandelung des Stadtbildes ist keine zu vernachlässigende Befindlichkeit verwöhnter Augen. Die Ausgestaltung des Urbanen ist unmittelbar verbunden mit unserem Wohlbefinden, unseren Entfaltungsmöglichkeiten sowie mit nichts geringerem als unserem Menschsein, dessen Qualität abhängig vom individuellen Freiheitsgrad steigt und sinkt. Zur Untermauerung dieser These wurde in Teil 1 unter anderem mehrfach der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich zitiert, der sich ausgiebig mit der „Unwirtlichkeit der Städte“ sowie ihrer Auswirkungen auf die menschliche Seele auseinandersetzte. Immer wiederkehrend betont er die enge Verzahnung zwischen Umwelt und Innenwelt des Menschen

„(N)icht nur die ästhetische Gestalt unserer Städte, ist zu bedenken, will man die Ursachen ihrer Unwirklichkeit und der verbauten Zukunft der Städter auffinden. Der Mensch und seine Umwelt sind untrennbar. Der städtische, genauer: der Mensch der Siedlungs- und Produktionszentren und die Lebensbedingungen, die diese technischen Räume ihm geben, sind untrennbar. Wenn es nicht nur zu einer Planung für einen enthemmten Prozess der Vermehrung und der wirtschaftlichen Produktion und des Verbrauchs kommen soll, oder bei ihm seine Bewenden haben sollen, dann müssen wir ganz scharf sehen lernen: was ist gelungen Anpassung und was ist Biopathologie der industriellen Massenzivilisation?“ (1)

Von einer „gelungenen Anpassung“ – das kann man hier getrost vorab feststellen – ist die Menschheit im urbanen Raum weit entfernt. Wo Mitscherlich bereits in der „industriellen Massenzivilisation“ des 20. Jahrhunderts Verwerfungen witterte, da potenzieren sich diese in der Gegenwart um ein Vielfaches: Mit der „Vierten Industriellen Revolution“ und all ihren unheilvollen Begleiterscheinungen wie dem „Internet of Things“, Smart-(15-Minutes)-Cities, 5G, die biodigitale Konvergenz des Trans- und Posthumanismus und vielem mehr – werden die damals skizzierten Probleme zu globalen Realitäten.

Gefangen in der Hotelkette der toten Allerweltsstädte

Michael Sailer schrieb einen bemerkenswerten Aufsatz mit dem Titel „Die Zeit der toten Städte“, in dem er die Homogenisierung der weltweiten Stadtbilder samt ihrer Implikationen trefflich analysiert:

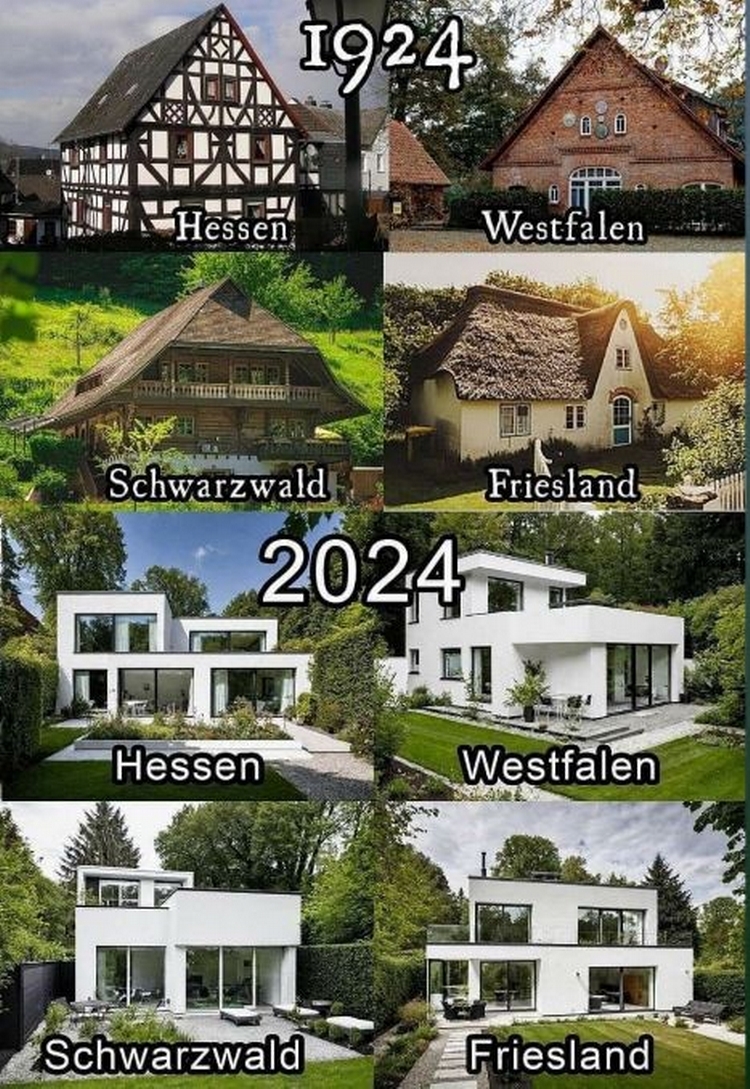

„(I)mmer wieder entstanden über die Jahrhunderte und ihre Wirrnisse hinweg zeit- und ortsgemäße Bauten, die sozusagen den ‚Geist‘ ihrer Zeit und ihres Orts in Holzbrett, Ziegelstein und Stahlbeton verkörperten (...). Das gilt für die gedrungenen Hüttchen des Lumpenproletariats, (...) wie für die Wirtshäuser, die auch mal so kolossal ausfielen, dass sich darin selbiges Proletariat zur Selbstermächtigung inspirieren ließ, bis hin zu den pseudosozialistischen Plattenbauten der frühen Zwischenkriegszeit von 1955 bis 1975, die deshalb als ‚sozialistisch‘ galten, weil sie alle ihre Bewohner in das gleiche graue Elend hineinpferchten, aber erschwinglich und zumindest überhaupt da waren, um die Obdachlosigkeit zu beseitigen (…). Verloren ging auf diesem Weg im Gleichschritt mit einem ungebremsten, sich stetig beschleunigenden und absichtlich beschleunigten Flächen- und Höhenwachstum die Souveränität, die eine Stadt ihren Bürgern und Bewohnern allein dadurch vermittelt, dass sie schön, eigenartig und typisch auch für eben diese Bewohner ist. Wie das geschehen konnte, fragen sich erstaunlich wenige. (...) Gebaut wird auch heute noch, (...) aber das, was dabei herauskommt, ist immer das Gleiche: monströs formlose Schachteln ohne Gesicht oder eben mit dem Antlitz einer entpersonalisierten, entmenschten Armee, was zwar irgendwie auch den ‚Geist‘ der Zeit widerspiegelt — aber eben einer Zeit, in der der Mensch nichts und der Krieg alles ist. All diese präemptiven Investitionsruinen (...) starren uns mit genau dem gleichen Blick an: verächtlich, hohl, drohend, anonym böswillig und desinteressiert sowohl an denen, die darin ihre pervertierte Imagination einer selbstbestimmten Existenz inszenieren und dafür ehedem unvorstellbare Geldbeträge berappen, als auch an der Gegend, in der sie herumstehen und die irgendwann einmal tatsächlich eine Gegend war: ein Raum, der einfach da war und in den der Mensch hineinwuchs, einzeln und kollektiv, dabei sich und ihn sozusagen interpretierend und evolutionär verändernd, ohne dass finstere Großmächte daherkamen und mit Planierraupen, Bomben und Abrissbirnen eine Tabula rasa hinknallten, auf der sich sogenannte ‚Visionen‘ in die Welt rummsen ließen (…).“

Die Stadt als Trägerin von Geschichte und kollektiven Erinnerungen ist im Schwinden begriffen, sehen die Gebäude allerorts doch gleich aus. Dass die Straßen in diesen Neubaugebieten tatsächlich noch den Namen historischer Persönlichkeiten tragen, wirkt dann fast wie ein Gnadenakt oder eine lästige Notwendigkeit, derer man sich am liebsten entledigen würde.

Denn im Grunde genommen könnte man in diesen Vierteln die Straßen gleichermaßen wie in den Gitternetz-Metropolen der USA nummeriert nach Streets und Avenues umbenennen, wie das im Falle Deutschlands in ähnlicher Form bereits in der Quadratestadt Mannheim verwirklicht ist. Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an die jüngsten Vorstöße der Enthistorisierung des Stadtbildes im Zuge der woken Critical Race Theory-Diskurse, als unter dem Auftrieb der Black-Lives-Matter-PsyOp sich daran gemacht wurde, die Umbenennung von historisch belasteten Straßennamen einzufordern, ebenso den Abriss von mit Kolonialismus assoziierten Statuen.

Für die Tatsache, dass diese Klötze ob ihrer Gleichheit nicht einmal im zerbombten Zustand noch als historische Artefakte herhalten könnten, fand Sailer ebenso treffliche Worte:

„München (...) darf als ziemlich typisches Beispiel dafür herhalten, zu was sich Konglomerate von menschlichen Ansiedlungen auswachsen, wenn die Zeiten und ihre Fährnisse über sie hinwegbrausen, ohne dass jemand klüger wird.Wenn man zum Beispiel heute am (Karlsplatz) Stachus steht und Richtung Hauptbahnhof blickt (...), dann kann man sich fragen, wozu der Russe eine Atombombe auf dieses Ensemble architektonischer Totenschädel schmeißen soll, wo das doch jetzt schon ausschaut wie eine stilisierte Version dessen, was die Münchner erblickten, wenn sie Ende 1944 mal wieder aus dem Bunker hervorkrochen.“

Prunk trifft Tetris. Der Münchner (Karlsplatz) Stachus im Jahr 2025. Foto: Nicolas Riedl

„Wenn Jahrhunderte nach dem von der derzeitigen Bundesregierung eifrig herbeigehetzten nächsten Krieg eventuell verbliebene Archäologen im Schutt nach einer Geschichte wühlen, werden sie keine finden, die sie nicht schon von anderswo und überall her kennen, und sie werden sich fragen, wieso man es überhaupt so weit kommen ließ, den Moloch zerstören zu müssen, statt ihn gar nicht erst zu errichten.“

Wir haben es hier mit der paradoxen Entwicklung zu tun, dass Städte, dadurch, dass sie (aus)gebaut, zugleich zerstört werden. Die aalglatten, stets chromophobisch im Farbspektrum des niedrigsten Sättigungsgrades gehaltenen Würfel-Siedlungen drängen sich in das Stadtbild zwischen den bereits bestehenden und in aller Regel wesentlich schöneren Gebäuden hinein.

Der urbane Raum wird zu einem Flickenteppich zweier unterschiedlicher Arten von Stadtvierteln: Einerseits die alten Viertel mit ihrem Wiedererkennungsmerkmal, den richtigen Orten, und andererseits den genormten, unpersönlichen, ahistorischen Vierteln mit den Quadergebäuden von der architektonischen Stange. In diesem Zusammenhang wird auch von „Brüsselisierung“ gesprochen.

Alte Schönheit / Beseeltheit trifft moderne Kälte. Foto: Nicolas Riedl

Im Grunde genommen ist das hier das perfekte Habitat für den entwurzelten, heimatlosen und dauerflexiblen Unternehmer seiner selbst – den vom Neoliberalismus herangezüchteten Menschentyp. Tom-Oliver Regenauer schrieb in diesem Zusammenhang von einem „System, das autonome Lebensentwürfe durch trügerische Sicherheitsversprechen eines paternalistischen Staates ersetzen will, das das Individuum nötigt, in einem gleichschaltenden Globalkollektivismus aufzugehen, in dem althergebrachte, hart erkämpfte Werte keinen Wert mehr haben.“

Zurück zu dem Aufsatz von Sailer, der die sich solcherart wandelnden Städte mit einem genormten und deswegen austauschbaren Automaten verglich, der einem – egal wo dieser installiert wurde – stets dasselbe ausspuckt.

„(D)erweil verwandeln sich die Städte, in denen all das stattfindet, über ein Zwischenstadium der Simulation endlich in tote Gerippe und letztlich in den verrottenden Haufen Dreck und Mist, der einst ihre Straßen und Gassen füllte. Bürger oder auch nur echte Bewohner — im Sinne eines ‚Wohnens‘, zu dem das Etymologische Wörterbuch meint, es gehe auf eine Urbedeutung im Sinne von ‚lieben, schätzen, zufrieden sein‘ zurück und sei eng mit der ‚Wonne‘ verwandt — gibt es hier kaum noch und kann es irgendwann auch nicht mehr geben. Denn wie soll es Bürger geben oder auch nur Bewohner, wenn der größte Teil der Menschen, die in einer Stadt wie München herumwesen, unter dem ständigen Damoklesschwert einer ‚Abschiebung‘ steht — im buchstäblichen Sinne, durch Behörden, Mietwucher, mobilisierende Jobcenter und eine allgemeine Stimmungsmache, die jeden, der nicht unmittelbar, dauerhaft und verlässlich zum Profit der Oligarchie beitragen kann oder darf, entweder an irgendeinen anderen Ort versetzen möchte, (...) oder gleich in ein fernes Land transportieren, wo das Gleiche in noch schlimmer stattfindet (…)? (…) Heute sagt man so nebenbei, man ziehe jetzt mal nach zum Beispiel Wuppertal, weil Job und so. Und erwartet damit implizit, dass es dieses Wuppertal halt einfach gibt: Milieu, Kultur und Angebot, das ist doch da, unabhängig von der jeweiligen, zeitweiligen Besatzung, nicht wahr? Auf diese Weise geschieht es, dass ein millionengroßes Heer von Wirtschaftsnomaden kreuz und quer durch ein gefühlt dauerhaft vorhandenes Land zieht, sozusagen von Windpark zu Windpark, und meint, die Stadtkonglomerate, in denen man sich kurzzeitig niederlässt, seien so eine Art Automaten. Man schmeißt ein paar Münzen oder vielmehr digitale Bits hinein wie früher in den Schaukasten im Vorraum katholischer Kirchen, und schon geht das Licht an und die ‚Kultur‘ los. Und wer hat die ‚gemacht‘?“

Die „Verautomatisierung“ der Städte macht selbige zu einer Art namenlosen, gigantischen Hotelkette. Das Unpersönliche eines Hotelzimmers wird zu einem allgemeinen Stil des Wohnens sowie des Daseins an einem Ort. Von Leben, im Sinne von, „man lebt an Ort XY“, kann in diesem Zusammenhang keine Rede sein.

Die Wohnorte in den toten Automaten-Städten werden bezogen, sowie Reisende ein Zimmer in einem Hotel beziehen. Die wenigen Unterschiede mögen allein darin liegen, dass einige wenige Überbleibsel persönlicher Gegenstände, die Habseligkeiten – ein Begriff, in dem zumindest phonetisch das Wort „Seele“ enthalten ist – mit in die Wohnung kommen. Statt im Foyer checkt man im jeweiligen Einwohnermeldeamt ein und wieder aus und die als Miete bezeichneten Übernachtungskosten werden – wie auch bei einer Hotelkette – an den weit entfernten Firmensitz eines riesigen Unternehmens, einem Immobilienunternehmens überwiesen. Unpersönlich, einheitlich, vertraut und trotzdem fremd.

Man könnte auch von der „Bochumisierung“ der Welt sprechen. Der Bochumer pflegt zu sagen: „Anderswo ist’s auch scheiße.“

Bei alledem entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die Innenräume in den hotelähnlichen Würfel-Wohnungen nahezu immer wie aus dem Katalog von IKEA aussehen – das Unternehmen, das seine Kunden fragt, ob sie noch wohnen oder schon leben?

In den Würfel-Wohnungen und den sie umschließenden Automaten-Städten ist ein Leben im Sinne von Niederlassen, Wurzeln-Schlagen nicht möglich. Ehe Wurzeln sich in der Erde verankern und Heimat finden können, werden sie auch schon wieder herausgerissen: für den nächsten Job in der nächsten Automaten-Stadt.

Diese Wohnungen sind gar nicht darauf ausgerichtet, in ihrem Inneren heimelig zu werden. Weder lebt man in ihnen, noch bewohnt man sie, in dem Sinne, wie Sailer das Wort Wohnen etymologisch ableitete: im Sinne, dass es eine Wonne ist, hier zu hausen.

Nein, in diesen Quaderhöhlen kommt man lediglich unter. Der Mensch kommt dort unter. Er ist dort unter, neben und gegebenenfalls auch über anderen Menschen, die das gleiche Schicksal teilen. Sie, diese Wohnungen, sind so konzipiert, dass sie nach dem Verpacken der Möbel mit wenigen Wischen besenrein übergeben werden können. Bei einem Altbau, der jahrzehntelang vom gleichen Menschen behaust wurde, ist das unmöglich. Der Geist dieses Bewohners verbleibt noch lange – wie Parfum-Geruch – in den alten Gemäuern, zeigt sich in Gebrauchsspuren des Lebens und mitunter auch in Umbaumaßnahmen des vormals Behausenden, der den Raum, die Umgebung nicht nur genutzt, sondern aktiv gemäß seiner Lebensbedürfnisse gestaltet hat.

Gemeinhin wird des Öfteren davon gesprochen, der Mensch sei ein Produkt seiner Umgebung. Wenn also die Gebäude in den Umgebungen immer flacher, unpersönlicher und genormter werden – dann muss sich das zwangsläufig auf die Menschen abfärben, auf das Fühlen, die Wahrnehmung des In-der-Welt-Seins, sowie auf das Denken an sich. Der weiter oben schon zitierte Tom-Oliver Regenauer fand für dieses Ambiguitätsterben nicht minder drastische Worte:

„So passt eine Vielzahl der vermeintlich weltgewandten Globetrotter, Einzelgänger und Karrieristen, denen man an internationalen Drehkreuzen begegnet, nicht nur prächtig zum logikverachtenden, totalitaristischen, segregierenden Zeitgeist, sondern auch zu den Abwechslung scheuenden Bürokomplexen, Leuchtreklamefassaden, Shopping Malls und Ladenzeilen ihrer jeweiligen Destination. Zu abgeschotteten Pauschalferienresorts, wo großkotziger, greller, aufdringlich aufgetakelter Überfluss inmitten grassierender Armut zelebriert wird. Zu den kopiert wirkenden Stadtzentren der Metropolen, die stets von den gleichen Marken, Franchises, Fast-Food-, Hotel- und Kaffeehaus-Ketten dominiert werden.“

Auch der Friedens- und Konfliktforscher Lucas Buchholz bemerkte bei seinen zahlreichen Reisen über verschiedenste Kontinente die Homogenisierung der Welt, bei der alle verbliebenen Unterscheidungsmerkmale in den Hintergrund treten und nur das rein Akzentuierte zurückbleibt.

„(I)ch begriff (…) wie weit die Homogenisierung der Welt zu einer globalisierten Kultur und Denkweise bereits fortgeschritten ist. (…) Auf der Fahrt vom (…) Flughafen der Hauptstadt Mozambiks, in die Innenstadt, war ich überrascht. Ich blickte aus dem Fenster, und was an mir vorbeizog, sah sehr ähnlich aus wie in Brasilien, wie in Peru oder Venezuela und das, obwohl ich mich Tausende Kilometer entfernt auf einem anderen Kontinent befand. Die Stadtränder vieler Orte in Südamerika und der von Maputo sahen sich zum Verwechseln ähnlich. Überall die gleichen bunt bemalten Hütten, die Coca Cola-Werbung, die kleinen Läden (…), die Straßenhändler (…). Ähnliches sah ich später auch in Amman und Islamabad. Trotz eines immer weiter wachsenden Fundus an Reiseerfahrungen stand am Anfang eines jeden neuen Ortes immer das Staunen über neue Farben, Gerüche, Geschmäcker, Geräusche und Begegnungen. Gleichzeitig formte sich mit jedem weiteren Land das Gefühl, hinter die Unterschiede zu blicken. Ich bekam eine vage Vorstellung davon, was Globalisierung auf gedanklicher Ebene bedeutet.

Gedankliche Globalisierung ist nicht nur Verbindung und Erweiterung, sondern oft auch Verlust von Ursprünglichem und Eigenem. (…) Ich spürte, dass in den Städten (…) die augenscheinlichen Unterschiede im Weltverständnis nur oberflächlicher Natur sind. Jenseits der durchaus gegebenen Andersartigkeit des Essens, der Kleidung, der religiösen Identität, der Sitten und Gebräuche und der Sprache wird in der urbanen Gesellschaft das Verständnis der Welt immer homogener.

(…) (N)icht nur die Lebensziele gleichen sich an, sondern auch die Herangehensweisen an Probleme und damit die Denk- und Sichtweisen. Damit vermindert sich einerseits die Unterschiedlichkeit der möglichen Lösungswege und Erlebnisse, und andererseits werden unsere gedanklichen Begrenzungen vereinheitlicht.“ (2)

Diese Beobachtung wog bei Buchholz umso mehr, da er sich schwerpunktmäßig mit einem indigenen Volk, namentlich den Kogis, auseinandersetzt, deren bis heute andauernde, vormoderne Lebensweise der Synchronisierung und Homogenisierung der Welt, der Ethnosphäre (Wade Davis) diametral gegenübersteht. Zentraler Bestandteil in der Lebensphilosophie der Kogi ist die Macht der Gedanken, sowohl im konstruktiven als auch im destruktivsten Sinne. Selbstredend bewirken Würfel-Wüsten letzteres, regen sie durch ihre in Zement gegossene Einfallslosigkeit ganz gewiss nicht die Fantasie und Geisteskraft an.

Exemplarisch erwähnt sei hier die Glorifizierung von Hochhaussiedlungen in der Hip-Hop-Kultur und wie der künstlerische Ausdruck – ganz wertfrei festgestellt – darin mit der Zeit verkümmert. Es macht einen gewichtigen Unterschied, ob man, wie Rapper Sido, dereinst in der Platte, im Block des Märkischen Viertels lebt(e), oder wie Hermann Hesse in seinem barocken Casa Camuzzi in Montagnola. Sicherlich lebten beide zu unterschiedlichen Zeiten, doch veranschaulicht diese arg ungewöhnliche Gegenüberstellung zum einen, wie die Architektur den Geist formt und zum anderen, wie menschenunwürdig solche Plattenbauten sind.

In der Weise, wie der Geist in diesen zementierten Legebatterien verkümmert, gilt das auch für das Erinnerungsvermögen. Die Städte, die Michael Sailer als „tote Städte“ bezeichnete, sind gleichermaßen Städte des Vergessens und der Orientierungslosigkeit. Schon in den Stadtteilen jenseits der Würfel-Wüsten finden sich viele Menschen ohne Google Maps kaum noch zurecht und können sich nicht einmal den Rückweg einer wenigen hundert Meter langen Strecke merken.

Diese Abhängigkeit von Navigationssystemen bei gleichzeitiger Verkümmerung des Orientierungssinns wird sich in diesen Würfel-Siedlungen um ein Vielfaches verstärken. Denn hier fällt Orientierung selbst jenen Menschen schwer, die noch über die Gabe zur Selbstlokalisierung verfügen – schließlich sieht hier alles gleich aus. In den Vierteln mit geschichtsträchtiger und damit wiedererkennbarer Architektur gibt es immerhin noch Anhaltspunkte: eine imposante Hausfassade, ein Gebäude mit einem Türmchen, Springbrunnen, auffällige Hecken, kurvige Straßen, Gässchen mit einem Wiedererkennungswert oder hervorstechende Bildhauerstatuen, Stuckverzierungen und anderer denkmalgeschützter Außenwandgestaltungen.

Ein unverkennbares Wiedererkennungsmerkmal in einem Altbauviertel. Foto: Nicolas Riedl.

Die quaderförmigen Tetris-Tempel sind, wenn nicht gleich direkt geklont, dann doch zum Verwechseln ähnlich. In diesen Vierteln ist der Mensch größtenteils auf technische Navigation angewiesen, von ihr abhängig und damit steuerbar.

In der „Hölle des Gleichen“ (Byung-Chul Han). Ohne Navigation geht hier nichts… und niemand. Fotos: Nicolas Riedl.

Die beschriebene Orientierungslosigkeit hat darüber hinaus noch eine weitere Dimension. Die durch die Monokultivierung des Baustils hervorgerufene Verwandlung von Orten zu Nicht-Orten erschwert den Menschen nicht nur die Orientierung bei der Wegfindung von A nach B. Anknüpfend an das weiter oben schon beschriebene Ambiguitätssterben, ist es dem Menschen auch nur noch schwer möglich, mit den Sinnen festzustellen, in welchem Kulturraum er sich befindet. „Bin ich in Niedersachsen oder in Bayern? Woran soll ich es erkennen, wenn alle Gebäude gleich aussehen?“.

Vielfalt weicht Einheitlichkeit. Foto: Netzfund

Und genau damit dringen wir zur kühnen Kernthese dieses Beitrags vor: Die Würfel-Wüsten dienen all jenen oligarchischen Korporatismus-Profiteuren als Brutstätte für den perfekten, da entfremdeten, willen- und kraftlosen Untertan und ausbeutbaren Arbeitsdroiden. Insofern sind diese Würfel-Siedlungen nicht nur wirtschaftlich profitabel, sondern auch ein Herrschaftsmittel der Soft-Power-Ausübung.

Es wäre durchaus einfältig anzunehmen, die ästhetisch-architektonische Verödung wäre ein bloßes Zufallsprodukt, das Ergebnis eines unerklärlichen kollektiven Geschmacksverlusts oder von kostendrückendem Effizienzdenken. Diese Entwicklung vollzieht sich, wie oben ausführlich darlegt, global und im Gleichschritt. Und für diese Entwicklung gibt es klar benennbare Kräfte, die wir im Folgenden namentlich erwähnen und ihre Intentionen unter die Lupe nehmen werden.

Über die Würfel-Wüste in die 15-Minuten-Smart-City

Der Truth Unmuted-Herausgeber Jesse Smith schrieb in einem wegweisenden Aufsatz in der vierten Gegendruck („Agenten der Macht“) unter anderem darüber, welche NGOs hinter der Homogenisierung des urbanen Raums stecken. Wie bei geradezu allen großen Agenden führen die Spuren immer in Richtung der UNO, so auch hier. Als Hauptakteur macht Smith eine der sieben Untergruppen der Civil Society 7 (C7) aus, konkret die Urban 7 (U7).

„(D)ie Urban 7 (U7) (ist) vielleicht die wirkungsvollste (von den genannten Einheiten), da sie die Orte erreicht, an denen der Großteil der Weltbevölkerung lebt. Die U7 war maßgeblich an der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den G7-Staaten und den Kommunalverwaltungen im Rahmen der Bürgermeistergipfel von 2022 und 2023 beteiligt. Beide Veranstaltungen wurden vom Internationalen Rat für lokale Umweltinitiativen (ICLEI) und dem Globalen Parlament der Bürgermeister unterstützt, beides wichtige Akteure, die sich für die Umgestaltung der Städte der Welt gemäß der Vision der UN-Agenda 2030 einsetzen. Ihre Ideen mögen großartig klingen, bis man erkennt, dass die Vision smarte Städte umfasst, in denen alles und jeder durch das Internet der Dinge (IoT), 5G und 6G, digitale ID, digitale Währung, biometrischer Authentifizierung und Biosicherheitstechnologien kontinuierlich verbunden und überwacht wird. ICLEI ist in über 125 Ländern aktiv und arbeitet mit mehr als 2.500 lokalen und regionalen Regierungen zusammen, die sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen. (…) Die Vision und der Auftrag des Globalen Bürgermeisterparlaments beinhalten Aussagen darüber, dass die Städte in den Mittelpunkt der Weltpolitik rücken müssen, dass sich eine Global Governance entwickeln muss und dass die Bürgermeister, ihre Städte und Netzwerke gleichberechtigte Partner beim Aufbau einer Global Governance sein müssen (…).“ (3)

Es geht darum, so zitiert Jesse ICLEI, „eine integrative und nachhaltige Welt zu schaffen und einen politischen Wandel auf globaler Ebene zu errichten.“

Sehen wir uns genauer an, welche „Visionen“ der UN für 2030 vorschweben, dann stoßen wir auf das World Urban Forum (WUF). Dessen 14-seitiges Paper „UN HABITAT for a better urban future“ von 2018 über die „New Urban Agenda“ zeigt, wo die Reise hingehen soll. Mit, für diese Paper gewohnt wohlklingenden Worten, wird eine rosige Zukunft skizziert, in welcher die urbanen Räume sichere, gerechte, bezahlbare, effiziente, technologisch innovative, smarte, prosperierende und vor allen Dingen nachhaltige Orte, respektive 15-Minuten-Smart Cities sein sollen. Alles wird hier der Mär der vermeintlichen Klima-Nachhaltigkeit untergeordnet.

Die globale Planung des urbanen Raums betrachtet die darin lebenden Menschen, wenngleich ihr Wohlergehen andauernd betont wird, lediglich als Verfügungsmasse – denn gefragt werden diese nicht, ob ihre Stadt in dieser Form transformiert, beziehungsweise die Stadt selbst zu einem Angelpunkt globaler Transformation werden soll, wie es das Papier vorsieht.

Zwar werden auf der letzten Seite die unterschiedlichsten, teils auch in der Minderheit befindlichen Teilnehmer der sogenannten Planungs-Roundtables aufgelistet. Doch zur Diskussion steht allenfalls das Wie, aber nicht das Ob. Und die Städte, in denen die Menschen leben, werden, wie Michael Sailer es schon verglich, wie ein Automat betrachtet. Bei diesem Vergleich wirft Sailer die entscheidende Frage auf: „(W)er hat die (Stadt) ‚gemacht‘?“

Für das WUF sind die zu transformierenden Ballungszentren eine Knetmasse, die angesichts ihrer abgesprochenen Historie und Tradition rücksichtslos nach technokratischem Gutdünken geformt werden darf. In der Sichtweise der WUF sind das keine Orte, die organisch gewachsen sind und von den darin lebenden Menschen „gemacht“ wurden. Vielmehr blickt diese NGO auf die Städte so atheistisch, wie Technokraten eben auch auf das Leben blicken: sie sehen es als das Endprodukt einer zufälligen Mutation, die darauf wartet, von rein rational und technizistisch denkenden Menschen nach Effizienz-Gesichtspunkten geformt zu werden. Im ersten Teil sprachen wir bereits über die soratischen Kräfte, die aus anthroposophischer Sicht im Verdacht stehen, an dieser Entwicklung mitzuwirken. Für technokratische, soratisch anmutende Stadtplaner sind Städte nur die Summe der austauschbaren Teile – und nicht mehr als das.

Da steckt kein Herz und keine Seele drinnen, es sind in dieser Betrachtungsweise schlicht Automaten, die sich zwar voneinander unterscheiden – etwa in ihren Sehenswürdigkeiten –, die jedoch zu nichts weiter, als der Musealisierung und als touristischer Selfie-Hintergrund dienen.

Ein Entkommen oder ein Untertauchen ist in diesen Digital-Molochs gar nicht mehr vorgesehen – und gar nicht möglich. Die allumfassende Agenda 2030 nimmt erwartungsgemäß nicht nur den urbanen, sondern selbstverständlich auch den suburbanen Raum in Beschlag. Ein Wochenend-Ausflug ins Grüne, wenn einem die Hektik und Enge der Stadt zu viel wird? Das ist im Biofeudalismus dieser Agenda nicht mehr vorgesehen. Im gleichen Zeitrahmen plant das WWF und das IUCN — deren Gründung(sinitiative) auf den Eugenikbefürworter Julian Huxley zurückgeht – mit der Initiative 30x30 bis 2030 etwa 30 Prozent der Naturflächen zu „planetaren Gemeingütern“ umzuetikettieren. Das bedeutet schlussendlich nichts anderes, als dass Wälder und Ozeane privatisiert und nur noch den Oligarchen zur Verfügung stehen, während die neofeudal versklavten Stadtbewohner in der mit 5G bestrahlten Betonhölle versauern dürfen. Unter dem Vorwand, Waldbränden vorzubeugen, droht Kanada schon jetzt Wanderern mit Strafen von bis zu 25.000 Dollar, wenn sie in als Risikogebiete erklärten Waldflächen ein Waldbad nehmen. Das ist selbstredend ein Testfeld. Der Vorwand der Waldbrandprävention lässt sich ohne Weiteres auf die Bekämpfung eines vermeintlich brennenden Planeten hochskalieren, woraus sich ein allgemeines Naturflächenbetretungsverbot für den smart inhaftierten „Pöbel“ ableiten und begründen lässt.

Eine Flucht nach innen ist genauso wenig möglich, wie die Flucht nach außen. Wer die Würfel-Wüsten eingehend betrachtet, wird eines ganz gewiss nicht finden: Hinterhöfe. Von verschlungenen Gässchen, Schleichwegen oder digitalen Drückebergergassen ganz zu schweigen.

Alles ist weitläufig gebaut und damit überschaubar, transparent und unentrinnbar. In einer Smart-City gibt es keinen Underground, nur einen Common-Ground, auf dem jeder zu jeder Zeit lokalisierbar und steuerbar ist. Es ist die Hölle für jeden Menschen, der noch etwas auf Freiheit gibt oder sich auch nur erinnern kann, was das in der Vergangenheit einmal gewesen ist.

All das und vieles mehr wird im Namen der Menschenwürde und des Schutzes des Planeten vorangetrieben. Top-down wird diktiert, wie eine Stadt ab dem Jahr 2030 auszusehen hat – losgelöst davon, ob das den „Ureinwohnern“ überhaupt recht ist. Grundsätzlich erhärtet sich der Verdacht, dass alles, was in den Augen der Urban-Agenda-Setter überkommen zu sein scheint, notfalls gewaltsam entfernt wird. Die politisch günstig verlaufenden Waldbrände wurden bereits erwähnt. Passend dazu ereilen zahlreiche, der zur Smart-Cities auserkorenen Metropolen „unverhofft“ smarte Feuersbrünste, oder im Falle des völkermörderisch ausgebluteten Gazas Flächenbombardierungen, die die alten Gebäude niederbrennen, sodass sich aus der Asche der alten Städte die Smart-Cities wie Phönixe erheben können.

Vorläufiges Resümee

Die Wurzeln der Würfel-Wüste wurden hier in aller Ausführlichkeit skizziert und ebenso der Weg in Richtung Dystopie, den diese Architektur ebnet. Diese Misere lässt sich allerdings nicht dadurch überwinden, indem ellenlang dagegen angeschrieben wird. Der Architekt und Visionär Buckminster Fuller formulierte es einmal sehr trefflich: „Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas zu verändern, baut man Modelle, die das Alte überflüssig machen.“ Und genau diesen Modellen widmen sich die nachfolgenden Beiträge im Hinblick auf Gestaltung der (Klein)Städte und Ortschaften. Welche — nicht — erstrebenswerten Alternativen gibt es, die es vermögen, die derzeitigen Wüstenwürfel-Siedlungen wieder zu begrünen, um sie letztlich vollends abzulösen? Der Gründer des Heilungsbiotops Tamera, Dieter Duhm, stellt hierfür die wichtige und richtungsweisende Frage:

„Du schaust in ihre Städte, ihre Häuserreihen und Straßenschluchten, ihre Flughäfen und Supermärkte. Dies alles wurde gebaut nach materiellen Gesichtspunkten für eine möglichst effiziente Befriedigung des materiellen Bedarfs. Wie sähe alles aus, wenn es stattdessen nach spirituellen Gesichtspunkten gebaut worden wäre? Wenn es angelegt wäre mit dem Ziel, möglichst viel Geist, möglichst viel Gott, möglichst viel Liebe einzulassen und zu verbreiten?“ (4)

Diese Frage wird uns durch die nachfolgenden Teile dieser Serie begleiten, dann nämlich, wenn die (Schein-)Lösungen unter die Lupe genommen werden.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Einzelspende unterstützen.

Oder unterstützen Sie uns durch den Kauf eines Artikels aus unserer Manova-Kollektion .

Quellen und Anmerkungen:

(1) Siehe Mitscherlich, Alexander „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“, Frankfurt am Main, 1965, Suhrkamp Seite 36

(2) Siehe Buchholz, Lucas: „Kogi: Wie ein Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert“, Saarbrücken, 2024, Neue Erde, Seite 46 Fortfolgende

(3) Siehe „Gegendruck 4: Agenten der Macht“, Seite 15 Fortfolgende. Die Hyperlinks sind dem Quellenapparat entnommen.

(4) Siehe Dieter Duhm, „Der immanente Gott“, Bad Belzig, 2016, Meiga.